�@�{�_�l�͈ȉ��̎����A���A�ʐ^�Ȃǂ����ƂɎ��M���Ă��܂��B

�@�P�D�����F�D�L�O�u�_�}�ځv�œ��肵�������A

�@�@�@�u�s��ȗ��j�Ƃ̏o��@�R���ȁ@��ʌ��R���ȗF�D�L�O�فv�A

�@�Q�D�����F�D�L�O�u�_�}�ځv�ŎB�e�����ʐ^�A

�@�R�D�������Ɗό��ǎ����A

�@�S�D�R���ȖȎR���i�������A

�@�T. �R���ό��ǃz�[���y�[�W

�@�U. �ۊ�S�ȁC���R�I�S�ȑS(Wikipedia)�A

�@�V. ���{��A������A�p���Wikipedia�A

�@8. �O�[�O���}�b�v�A �O�[�O���A�[�X�@

�@�Ȃ��A�R���Ȃɂ͈ȉ��̐��E��Y������܂�

�@�E�����̒���i���̂��傤���傤�j

�@�E�ܑ�R�i����������j

�@�E�_���ΌA�i�����������j

�@�E���y�Ï��i�ւ��悤�����傤�j

�@

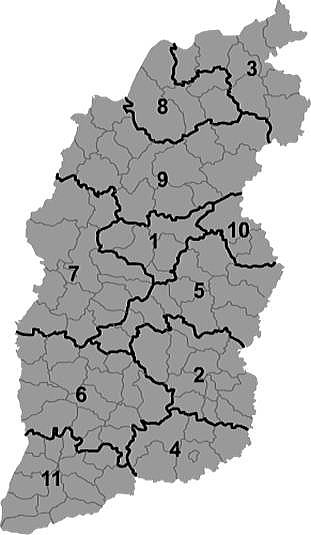

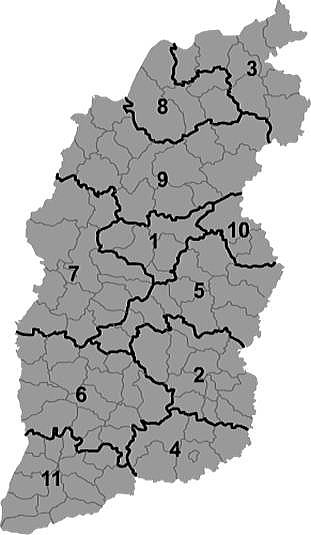

���R���Ȃ̈ʒu

�����ɂ�����R���Ȃ̈ʒu�@�@�o�T�FWikipedia

���R���ȍs���敪�}

�@�R���Ȃ͂P�P�̎s����\������Ă��܂��B�Ȃ��A�ȓs�͂P�̑����s�ł��B

�@�Ȃ��A�{�_�l�ł́A�P�P�̎s�̂����A�����s�A�哯�s�A�W���s�A�՟��s�A�^��s�ɂ��閼�鋌�ՁA���@�A�������Ȃǂ��Љ�܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

|

| �� |

���� |

�@�ʐ� |

�l�� |

|

|

(K�u) |

2010 |

| 1 |

�����s�@�@ |

6909.96 |

�@�@4,201,591 |

| 2 |

�����s |

�@�@13957.84 |

3,334,564 |

| 3 |

�哯�s |

14102.01 |

3,318,057 |

| 4 |

�W��s |

9420.43 |

2,279,151 |

| 5 |

�W���s |

16386.34 |

3,249,425 |

| 6 |

�՟��s |

20589.11 |

4,316,612 |

| 7 |

�C���s |

21143.71 |

3,727,057 |

| 8 |

��B�s |

10624.35 |

1,714,857 |

| 9 |

�v�B�s |

25150.69 |

3,067,501 |

| 10 |

�z��s |

4569.91 |

1,368,502 |

| 11 |

�^��s |

14106.66 |

5,134,794 |

|

�o�T�FWikipedia����쐬

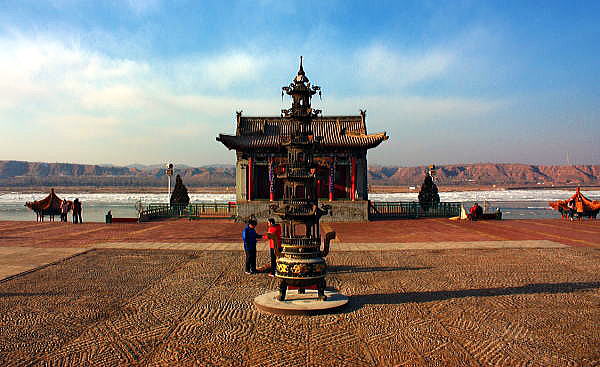

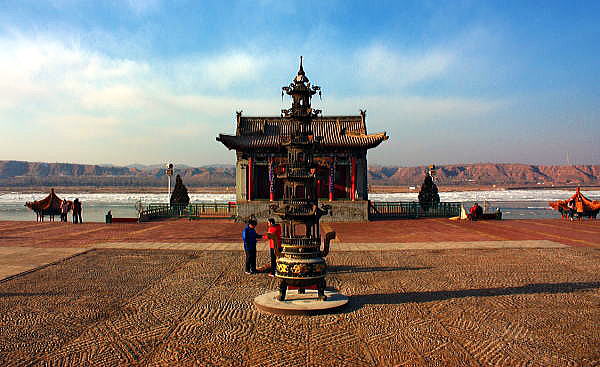

�@�ȉ��͎R���Ȃ̏ȓs�A�����s�̎ʐ^�ł��B

�ȓs�����s�@�o�T�F�R���ό��ǃz�[���y�[�W

The Shanxi Museum located on the west bank of Fen River in downtown Taiyuan

�R�������@�@�@�o�T�FChinese Wikipedia

�哯�s�̉_���ΌA�@�@�@�o�T�FWikipedia

Western gate of a Temple of Heshen (River God) in Hequ, Xinzhou.

�R�������@�@�@�o�T�FChinese Wikipedia

Temple of Guandi in Datong.

�o�T�FChinese Wikipedia

�������R���Ȃ̊T�v

�@�܂��͒����R���ȊT�v�̂����炢����͂��߂܂��傤�B�o�T��Wikipedia�ł��B

|

�@ |

�@�R���ȁi�p��:Shanxi�j�́A���ؐl�����a���̍s���敪�̈�B�ȓs�͑����s�B���̂��W�ł��B

�n��

�@�k�͖����̒��������œ������S��������ƁA���͑��s�R��������ʼn͖k�ȂƁA��͉��͂�����ʼn͓�ȂƁA���͖k�サ�����͂������蟐��ȂƂ��ꂼ��ڂ��Ă��܂��B

�@�R�������͉��y�����̓����ɓ�����A�k���ł͊C�͐��n�̟��͂�K���͂����֗���A��������암�͉��͐��n�̟��͂��т��Ă��܂��B��v�s�s�͑����ȊO�ɂ͑哯������܂��B

����

�@�\�������͊����A�A�����S�����A���B���ȂǁB������̂����W��i�W�����j���b����Ă��܂��B

���j

�@�t�H����ɂ��W�̗̈�ł���A�W�����͑啔������A�ꕔ���؋y��鰂ɑ����܂����B�`��ȍ~�����S�A�͓��S���̊NJ��Ƃ���Ă��܂��B

�@���W�̎���ɂȂ�ƛ�B�A�i�B�A�H�B���ݒu����A�܌ӏ\�Z������̑O��E����E�k鰂���������哯�����s�ƒ�߂܂����B��k������ɂȂ�Ɩk鰂ɂ���B�E���B�E�P�B�E��B�E���B�E�W�B�E�B�E��贏B��8�B���A�@��ɂ͑����A��}�Ȃǂ�13�S���ݒu����܂����B

|

�@�@���ɂȂ�Ɨ������R���ȂŋN�������������ĎR���n��͉͓����Ə̂���܂����B�v��ɂ͉͓��H�Ƃ���܂������A�哯���ӂ͉��_�\�Z�B�̈ꕔ�Ƃ��ėɒ��̎x�z�n��ƂȂ�܂����B

�@����ɂȂ�ƎR���n��͒����Ȓ����Ƃ���R������Ԏi���ݒu����A����ȍ~����ł�1369�N�i�^��2�N�j�ɎR���s�����ȁi1348�N�ɎR���z���g�i�Ɖ��́j�A����ł͎R���ȂƁu�R���v�̖��̂��g�p����܂��B

�@���ؖ�����������R���Ȃ��ݒu����܂������A1914�N�i����3�N�j�ɏȖk���Ɏ@�������ʋ��i��̎@�����ȁj���ݒu����A1952�N�܂ŎR���Ȃ���ʍs�����Ƃ���Ă��܂����B

�o��

�@���C���ɔ�ׂ�ƁA���Ȃ�n�����n��ł����A�哯�⑾���ɂ͑�^�̒Y�z������܂��B�����o�ώj��A�R�����l�i�W���j�͑S���ɐ��͂������A�����̋��Z���x�z���Ă��܂����B�ߔN�ł͌o�ϔ��B�ɔ����A�R�����{�����ݑ�s�s���̕s���Y������ϋɓI�ɍs���Ă���Ƃ����Ă��܂��B

�E���R�����F�ΒY�A�S�@�[�@�哯�A�����ɂ͒Y�B������

�E�H�ƁF�S�|�A�d�@�A�����ԁA���w�H��

�E�_�ƁF���A�g�E�����R�V�A����i�����R�V�j�A�`�A�����Ȃ�

�E�ό��F���E��Y�@�[�@�_���ΌA�i�哯�j�A���y�Ï�Ȃ�

�R�����l

�@�����̎R���ȏo�g�̏��l�E���Z�Ǝ҂̑��̂ł��B�R���͌Â�����S�̎Y�n�Ƃ��Ēm���A�ܑ�ȍ~���l�̐��͂��`������͂��߂܂������A�ł������͖̂�������ł��B

�@����ɂ͖k�Ӗh�q�̗��M���m�ۂ��邽�ߊJ���@���{�s���܂������A�n�̗��Ă����R�����l�͕č����Ɖ��������˂ċ����Ă��܂����B����ɂ��̎��������Ƃɋ��Z�Ƃɂ��i�o���A�����͈͂�S���Ɋg���A�V�����l�ƂƂ��Ɍo�ϊE���x�z���܂����B����ɂ͉�����T�^�Ƃ��鐭���Ƃ��ė��v�Ă��܂������A����ɂ͕[���i�בցj�E�K�܁i���ցj�E�F�[�i�ݕ��K���j�E���s�i�����j�̌o�c�ȂNj��Z�Ƃ���Ƃ��A���̕x�Ŋ��E�ɉe���͂������A�y�n�ɑ��Ă��ϋɓI�ɓ������Ă��܂����B

�@�R�����l�͓k�퐧�x��ʂ��ē��������Ŏ炵�A�g���g�D���łߍ��J�����������ɂ��āA�e�n���R����������ĂĊ����̍����n�Ƃ��Ă��܂����B19���I�㔼�ɂ͑S���̈בƖ����قƂ�ǓƐ肷��قǂł������A�V����s�̔��B�⍑�یo�ς̒����Z���ƂƂ��ɐ��ނ��Ă䂫�܂����B

�@�O���u�ɏo�Ă��铯�����։H��M���n�߂��̂͂��̎R�����l�ł���A���݂ł͒����S�y�͂��납�A�؋��̂��鐢�E�e�n�ɁA�֒�_���Ղ���悤�ɂȂ��Ă��܂��B

�o�T�FWikipedia

���R�����l�i�������傤�ɂ�j

Shan-xi shang-ren; Shan-hsi shang-jen

�@�����̖��E������Ɋ����R���ȏo�g�̏��l���w���܂��B�ނ�̖u���͖��̕Ӌ�����C�J���@�̎��{�Ɩ��ڂȊW������C�����S���l�Ƃ̐킢�Œ����тɒ��Ԃ������̏���R�ɑ��鏔�����̋��������ċ��������߁C�n�̗��ď��ƊE�Ɋ��܂����B

�o�T�F�R�g�o���N |

�@

�� |