◆

多宝塔

撮影 青山貞一 Nikon Coolpix S9900 2016-4-6

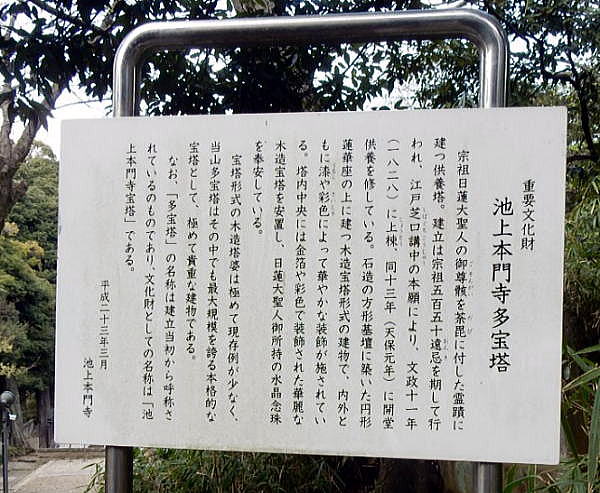

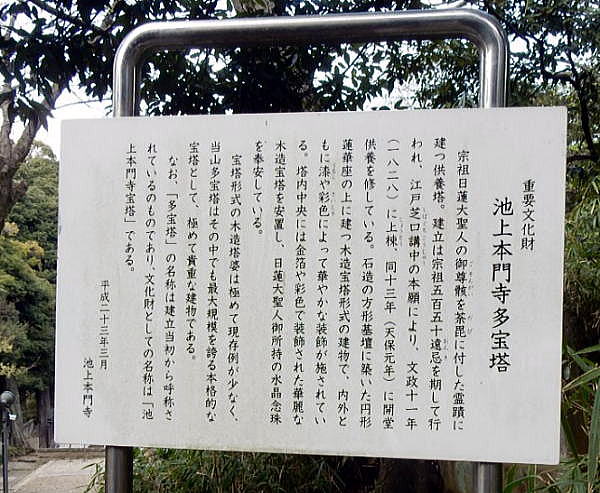

本殿の脇を西側に道路を越えて下った右手に素晴らしい朱色の多宝塔があります。下の写真はその多宝塔です。現地ではいわゆる境内から西側にある墓地の側に出て、さらに階段を下った見つけづらい場所にあります。

ひとつの目安は、以下の日蓮大聖人御入滅之霊場という看板です。この看板の矢印のある方向に降りて行きます。

撮影 青山貞一 Nikon Coolpix S9900 2016-4-6

しかし、こんもりとした緑のなかにある朱色の多宝塔は、大変秀逸な建築物ですので、ぜひ、探してご覧頂きたいと思います。

撮影 青山貞一 Nikon Coolpix S9900 2016-4-6

撮影 青山貞一 Nikon Coolpix S9900 2016-4-6

<宝塔の解説> 出典:Wikipeida

境内西方、日蓮の荼毘所と伝えられる場所に建っています。

新編武蔵風土記によると、この地にはかつては2間に3間の灰堂があり、当初、本門寺の開基檀越である池上宗仲が宝塔を作って、日蓮の遺灰を中に盛って奉安したと伝えられています。

現存の宝塔は棟札(所在不明)抄により、1828年(文政11年)日蓮の550遠忌を記念し、犬山城主・成瀬氏らを本願主として再建されています。作者は、小木新七その他です。

撮影 青山貞一 Nikon Coolpix S9900 2016-4-6

その後、1851年(嘉永4年)に修理されています。円筒形の塔身に宝形屋根を載せた宝塔形式の塔です。富山本法寺蔵・重要文化財の絹本着色法華曼荼羅図に見える多宝仏塔に類似しており、建立時代は新しいのですが、宝塔形式の木造塔で内部空間を有するものは他にほとんど類例がありません。

石造方形基壇および石造蓮台形台座の上に木造塔身が建っています。木造塔身の軸部は平面円形でやや伏鉢状をなし、側柱8本を円形に配し、内部には四天柱を立てています。

伏鉢部の上に12本の側柱および四天柱を配して上層をなしています。塔身は赤漆塗りとし、宝形屋根は瓦棒銅板葺きとしています。附(つけたり)指定の宝塔は初層四天柱の内に安置され、意匠は本塔に類似しています。 |

撮影 青山貞一 Nikon Coolpix S9900 2016-4-6

撮影 池田こみち Nikon Coolpix S9900 2016-4-6

新編武蔵風土記によると、多宝塔ではこの地に、はかつては2間に3間の灰堂があり、当初、本門寺の開基檀越である池上宗仲が宝塔を作って、日蓮の遺灰を中に盛って奉安したと伝えられています。

つづく