|

鬼押出し園に入場してからも噴煙は私達の側に落ちてきていた。惣門を背景にした青山(左)、斎藤(右)。この日は曇り時々雨とあいにくの天候だったが、鬼押出し園を訪問した段階ではまだ雨は降っていなかった。

撮影:池田こみち Nikon Coolpix S6400 2014-7-17

下は鬼押出し園内で撮影したものである。ふたりの背景に浅間山がそびえ噴煙が手前に落ちていることが分かる。

東叡山寛永寺別院とある

撮影:斎藤真実 Canon IXY 10S PC1467 2014-7-17

浅間山を背景に 左が斎藤真実、右が池田こみち

撮影:青山貞一 Nikon Coolpix S8 2014-7-17

ところで、地元では浅間山を「寝観音」と呼んでいるそうだ。理由は下の写真を見れば一目瞭然、この角度で見る浅間山が寝ている観音様に似ているからである。右端が頭側、左端が足側である。

撮影:青山貞一 Nikon Coolpix S8 2014-7-17

鬼押出しはどこもかしこもごつごつした岩ばかり

撮影:斎藤真実 Canon IXY 10S PC1467 2014-7-17

実際には、頭から顎(あご)は外輪山の黒斑山(くろふやま)に相当し、胸の部分は前掛山(まえかけやま)に相当する。青山、池田、鷹取は以前、一日がかりで黒斑山(2404m)登山に挑戦し、登頂している。

下の写真は「寝観音」がさらによく分かる。

出典:グーグルストリートビュー

順路に沿って行く先々は、下の写真にあるようにごつごつした岩だらけである。いずれも火砕流のときに流れ出た、あるいは降り注いだ溶岩が冷えて出来た岩である。

撮影:池田こみち Nikon Coolpix S6400 2014-7-17

撮影:池田こみち Nikon Coolpix S6400 2014-7-17

私達の別荘は、鬼押出し園近くの浅間高原の真ん中にあるが、下の写真にあるように、庭には似たようなごつごつした岩が沢山ある。さらに裏には高さ5mを超す大きな岩もある。まさに天明3年(1783年)の浅間山大噴火の遺物が庭に残っているのである。

環境総合研究所の別荘 浅間高原の真ん中、鬼押出し園から数kmの位置にある

撮影:青山貞一 Nikon Coolpix S10

歩いて行くと、要所に以下のようなコンクリート構造物がある。いざというときのためのシェルターかなと思ったが、休憩所とのことだ。考えてみれば、火砕流にはこんな簡単な構造物では到底もたない(笑い)。

撮影:青山貞一 Nikon Coolpix S8 2014-7-17

さらに行くと(厄払い)浅間山観世音があった。

撮影:青山貞一 Nikon Coolpix S8 2014-7-17

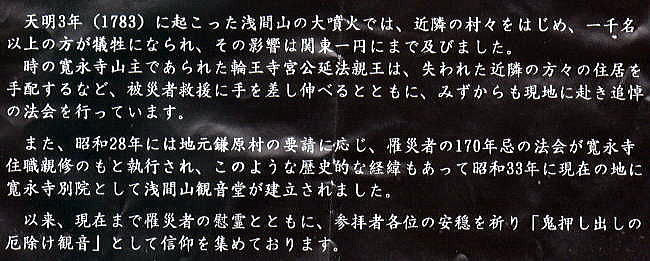

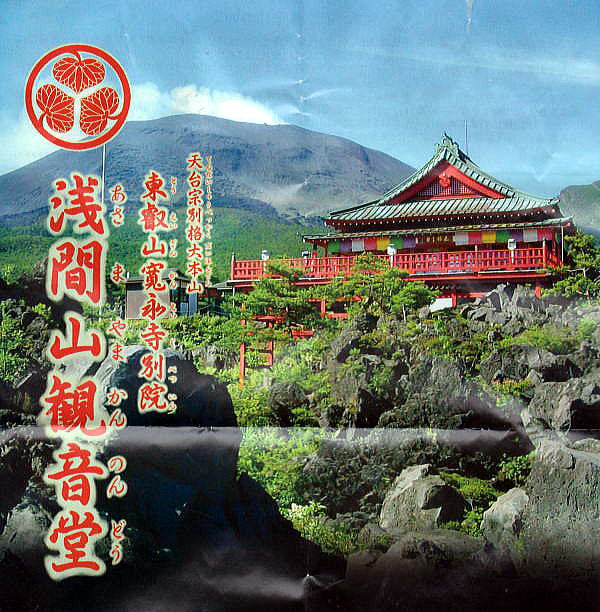

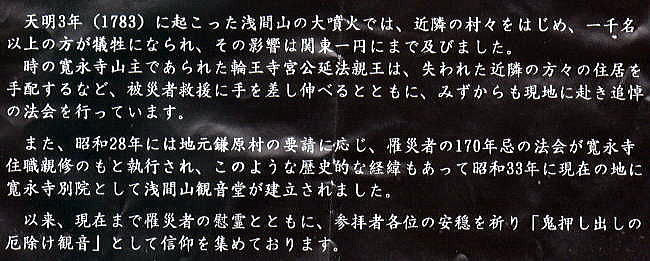

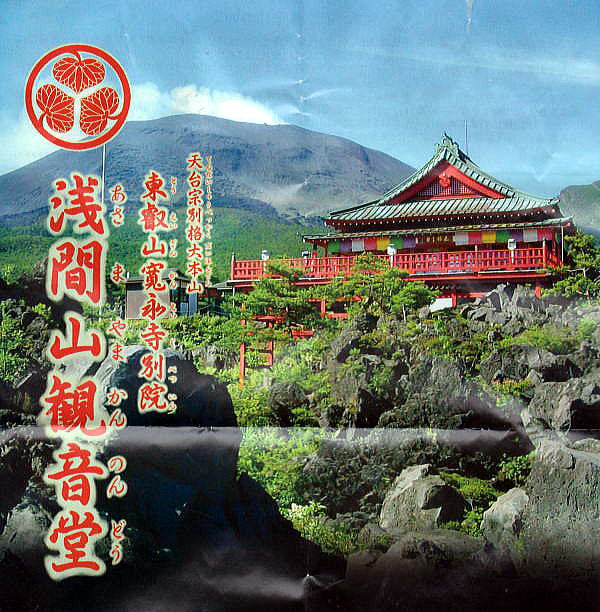

浅間山観世音は、下の解説にあるように、天明の大噴火の時、寛永寺山王の輪王寺宮公延法親王が現地(群馬県鎌原村)に赴き追悼法会を行うとともに、昭和28年に地元からの要請で寛永寺住職が親修のもとで行われ、その延長で昭和33年に、寛永寺別院として、浅間観音堂が建立されたとある。

撮影:青山貞一 Nikon Coolpix S8 2014-7-16

撮影:青山貞一 Nikon Coolpix S8 2014-7-17

出典:グーグルストリートビュー

下は入場時にいただいたパンフレットにある「東叡山寛永寺について」である。

出典:入場時にいただいたパンフレットより

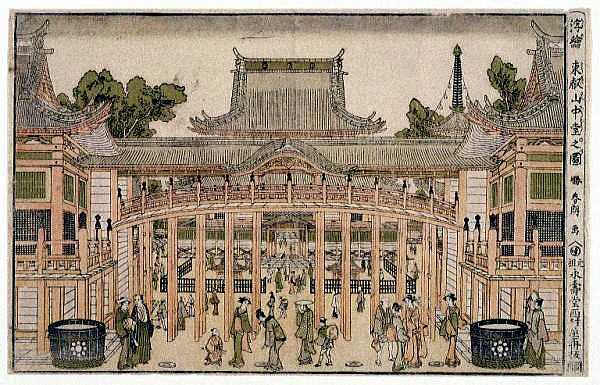

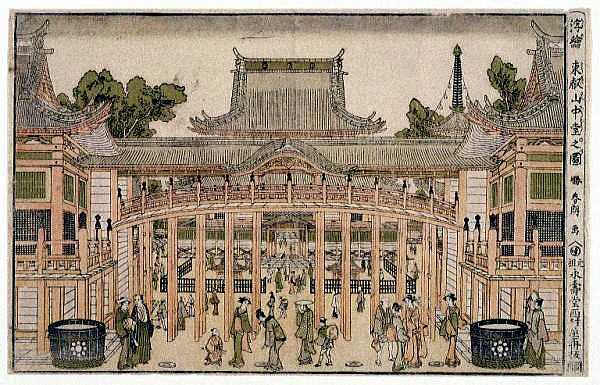

下は葛飾北斎が描いた東叡山中堂之図、現在の東京都台東区にあるいわゆる寛永寺である。

葛飾北斎が描いた東叡山中堂之図

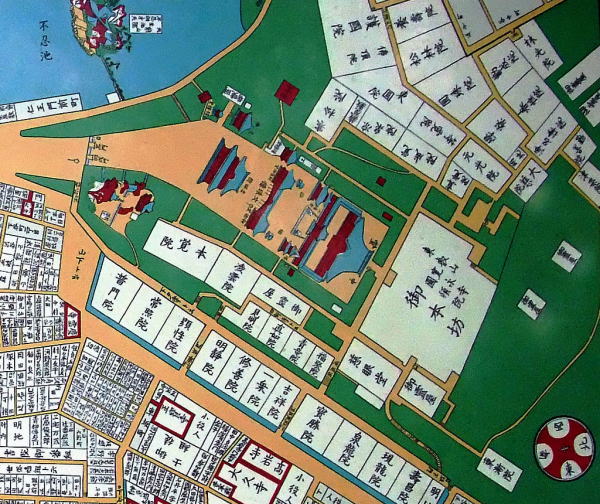

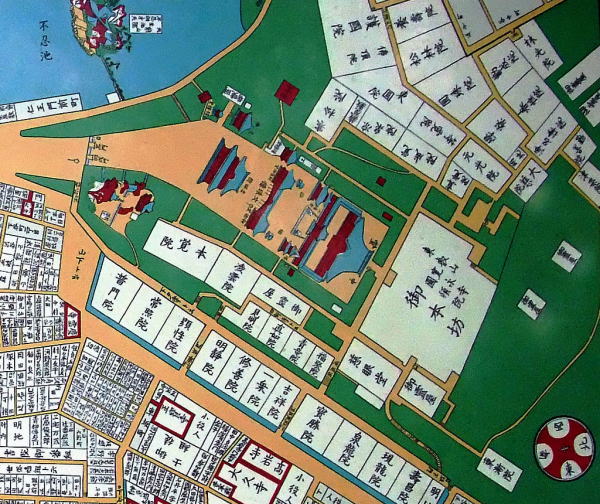

下は幕末の寛永寺付近の地図(東都下谷絵図より)に見る寛永寺の位置。上野の不忍池のほとりにあった。

幕末の寛永寺付近の地図(東都下谷絵図より)

下は入場時にいただいたパンフレットに見る浅間山観音堂である。

出典:入場時にいただいたパンフレットより

下の写真は、浅間山観音堂50周年記念法要(平成20年)の模様。

出典:入場時にいただいたパンフレットより

つづく

|