北海道夕張市・産廃処分場シンポジウム

於:夕張市民会館 2010年6月20日

環境汚染から見た産廃処分場と課題

青山貞一

環境総合研究所所長

東京都市大学 環境情報学部教授

1.はじめに

2.廃棄物処理法と産廃

2-1 廃棄物の種類と問題点

2-2 産廃に関連する許可(業・施設)の内容と問題点

2-3 産廃に関連する行政指導・処分(勧告・公表・命令)と問題点

2-4 立ち入り検査とその問題点

2-5 刑事告発

3.最終処分場の種類と構造

3-1 安定型最終処分場と処分できる廃棄物(安定型5品目)

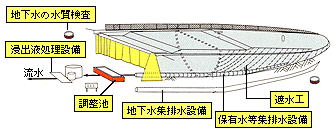

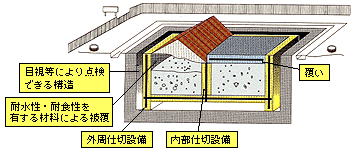

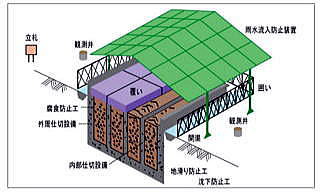

3-2 管理型最終処分場(上記以外の焼却灰などを含む産廃と一廃)

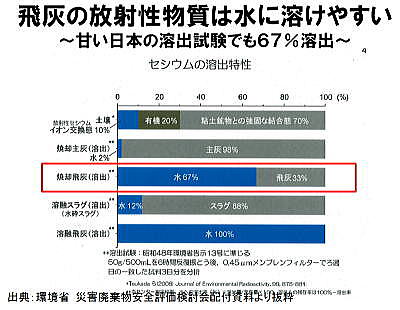

3-3 遮断型最終処分場(飛灰や特別管理廃棄物)

3-4 廃棄物処理法施行前の処分場

4.有害物質と環境・健康への影響の経路

4-1 地下水への浸透による汚染の流出

4-2 処理水・浸出水による汚染の流出

4-3 周辺地域への飛散による汚染の拡散

4-4 農作物・魚介類への蓄積

4-5 人体への摂取

5.有害物質による健康への影響

5-1 有害物質の種類

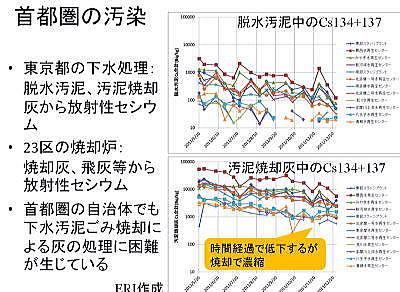

焼却灰に含まれるダイオキシン類、重金属類など

感染症を伴う汚染物質(医療廃棄物)

揮発性汚染物質(VOC)、準揮発性汚染物質(セミVOC)

農薬・殺虫剤・除草剤系有害物質、劇薬・毒薬

5-2 人体への影響

急性毒性、亜急性毒性

慢性毒性(発ガン性、催奇形性、生殖毒性、免疫毒性など)

5―3 健康影響と健康被害

6.最終処分場に係わる汚濁物質・有害物質測定の種類と問題点

汚染、汚濁、有害物質などの測定は測定項目(水質、底質、土壌、

大気)測定場所、季節、時間、分析の方法(溶出分析、含有分析

など)、さらに分析の技術的方法により、著しく結果が異なる。業者

まかせの測定結果は信用できないことが多い。第三者によって住民

団体立ち会いのもと客観的に測定し全面的に公表する必要性がある。

6-1 水質測定の対象となる水

①公共用水域(河川・湖沼・海などの環境水)

②地下水(帯水層、井戸水など)

③浸出水(安定型処分場などからにじみ出てくる水)

④処理水(工場・事業所など)

⑤処理水(管理型最終処分場などの処理水)

⑥その他 最終処分場内部の観測井戸水、最終処分場周辺の

観測井戸水

6-2 処分場処理水、浸出水、河川水と底質中の

有害物質の測定と基準

水とくに河川などの環境水は流れているのでサンプリング及び測定が

非常に難しい。大雨の後では、希釈され非常に低くなることが多い。

そこで川底などに溜まった泥(底泥、底質)中の汚染物質、有害物質を

測定する。

6-3 処分場周辺の土壌中の有害物質などの測定と基準

最終処分場からは風、台風などにより汚染物質が周辺地域に飛散、

拡散する。大気汚染の測定は難しいので、土壌中の有害物質を

測定する。

6-4 国際標準からかけ離れた日本の分析方法の問題点

日本では、たとえば環境省告示で行われている重金属類の分析で

欧米とかけ離れた方法で分析している。そのため分析値が著しく低く

なる可能性が専門家から指摘されている。また日本独自の「計量証明」

書は国際的には通用しないことが多い。それらの問題点を具体的に

指摘する。

7.具体的事例

7-1 茨城県竜ヶ崎市 (廃棄物処理法制定・施行以前、一般廃棄物

焼却場+不法投棄)

7-2 東京都日の出町 (管理型一般廃棄物広域最終処分場、

約260万m3)

7-3 横浜市南部地域 (市民参加の土壌汚染調査)

7-4 沖縄県読谷村 (安定型最終産廃処分場)

7-5 福岡県筑穂町 (安定型最終産廃処分場)

7-6 沖縄県宮古島 (安定型最終産廃処分場+焼却炉)

7-7 香川県豊島・直島(廃棄物処理法制定・施行以前、産廃

不法投棄+野焼き)

7-8 滋賀県栗東町 (安定型最終処分場+焼却炉、約70万m3) |