|

●2008年2月22日午後

次に、往時のポンペイの秀逸な都市計画(街路、排水路)を見てみよう。

●ポンペイの秀逸な街路計画(道路=排水制御)

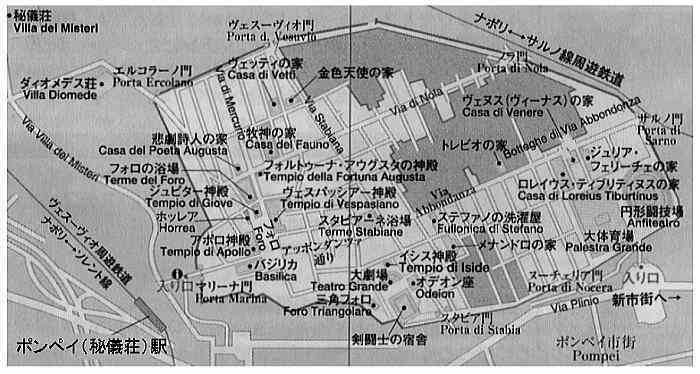

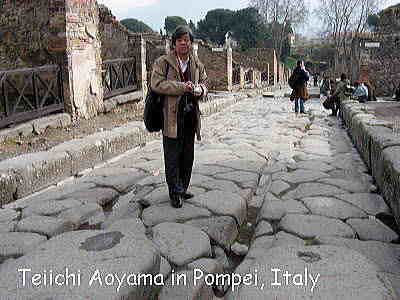

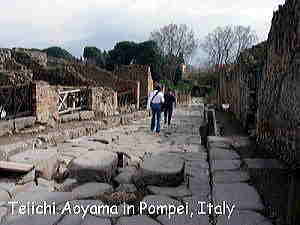

ポンペイ遺跡ではそそかしこに以下の写真にある道路に出会う。道路には轍(わだち)が見える。私が立っているのは確かに道路だ。しかし、よく見ると道路の両側に30cm前後高く歩道のようなものが見える。

事実これは歩道なのだが、なぜ30cmも道路より高くしているのか? 遺跡に入ってすぐ、そんな疑問を感じた。この疑問は、全体を歩く中で氷解してゆく。ポンペイのまちには、大降雨時の洪水管理(Flude

Water Management)のための排水路があったと推定される。

つまり、普段、私が立っている部分は道路として使われ、馬車などが往来しているが、大雨が降った場合、ここに雨水が流れ込む、浅い雨水の排水路となるのである。

道路(排水路)に立つ筆者。この道路には轍(わだち)がある!

撮影:Nikon CoolPix S10

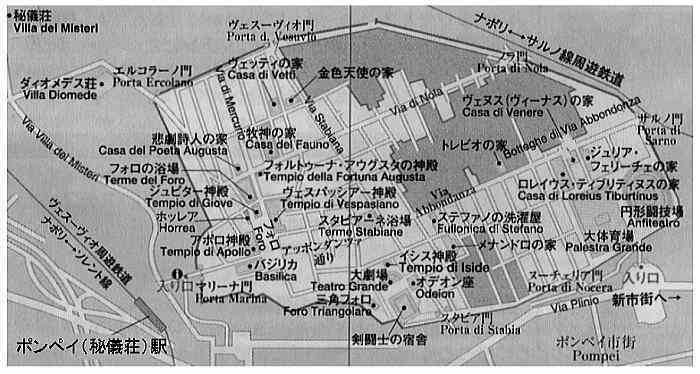

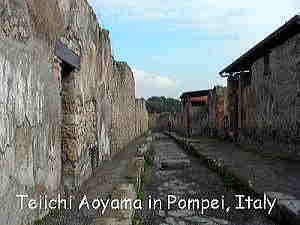

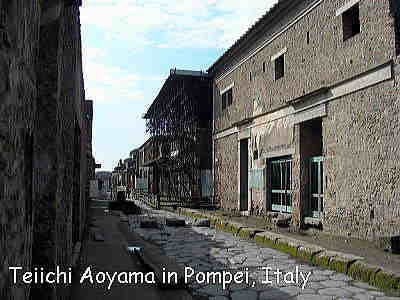

ポンペイ遺跡の街区には真ん中に道路と両側に歩道がついている

撮影:Nikon CoolPix S10

この道路(排水路)には勾配がついている

撮影:青山貞一、Nikon CoolPix S10

主要な道路(排水路)でも歩道があることが分かる

撮影:青山貞一、Nikon CoolPix S10

ポンペイ遺跡街区の道路の機能に関する仮説

この仮説は、2つの証拠によってただちに立証された。そのひとつは、「フォロの浴場」で見ることができる。下の写真でも真ん中に道路があり、その両側に歩道があるが、写真の真ん中に半円形の排水暗渠がある。この排水暗渠の先に「フォロの浴場」があるのだ。

「フォロの浴場」からの排水も「道路」(=排水路)に流れ込む

撮影:青山貞一、Nikon CoolPix S10

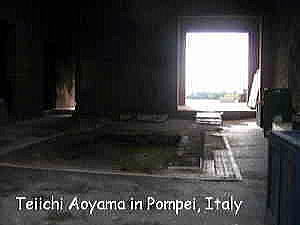

実は下の写真が「フォロの浴場」である。上の写真の左上に相当する。フォロの浴場からの排水がいわゆる「道路」に流出するように構造設計されていることになる。「「道路」は洪水制御用の雨水排水路とともに、大浴場からの排水路ともなっていたのである。

フォロの浴場内部

撮影:青山貞一、Nikon CoolPix S10

ついでにさて「フォロの浴場」について少し触れておこう。

フォロの浴場の用途は、ポンペイ市民のための大浴場ではなく、ポンペイ市以外の人に使われたとされている。規模もローマの大浴場などに比べると非常に小規模である。

小規模であるが肝心な浴室は男用、女用に区分されている。さらに脱衣場、冷浴室、微温浴室、蒸し風呂などがそなわっており。日本で言えば草津の大滝の湯のような日帰りの公衆温泉のようなものであったと創造できる。ちなみに男性用の体育施設もある。

.....

横道にそれたが、私の仮説を裏付けるもうひとつの重要な証拠は、以下の写真にある。以下の写真を説明すれば、写真ではフェンスのなかで道路(=排水路)をまたぐ橋?の再現工事

をしている。

もし、歩道-車道-歩道の車道部分が純粋に道路だけの機能であれば、以下の写真で再現している橋?は不要である。工事現場で設計、構造をつぶさにみると、橋?の下に水が流れる(通過する)仕組みとなっていた。すなわち、轍(わだち)がある道路部分はやはり大降雨時に洪水を避ける排水路であり、浴場などからの排水を流す排水路でもあったのだ。

なお、以下の写真のような橋?の再現工事は、私が見たところポンペイ遺跡のなかでここだけであった。

道路(=排水路)をまたぐ橋?の再現工事

撮影:青山貞一、Nikon CoolPix S10

下の写真をよく見ると、車道部分に置き石がある。これは洪水時に、ひとが左側の歩道から右側の歩道へ、またその逆を歩く場合の一種の橋だ。しかし、馬車などが走るために上の写真のような橋はつけていない。

撮影:青山貞一、Nikon CoolPix S10

以下は、ポンペイのまちの街路(道路)を再現するモンタージュ図である。

<ポンペイの街路再現モンタージュ図>

出典:Timescape:Journey to Pompei

上記の仮説を実証するモンタージュとなっていることが分かった。

つづく

|