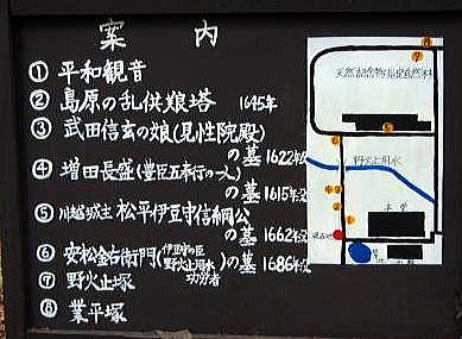

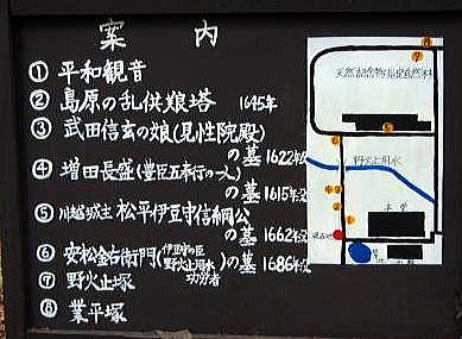

私達は春、初冬ともに、下の地図にあります平林寺の教生池、弁天道などを見てから、地図にある矢印の方向に進みました。そこには先に紹介しました「島原の乱 供養塔」がありました。

撮影:青山貞一 Nikon Coolpix S8 2015-5-1

「島原の乱 供養塔」からさらに地図にある矢印を進むと(上側に行くと)、武田信玄二女の墓はじめ、増田長益の墓など、平林寺や松平信綱にゆかりのある人々の墓が一般人の墓とともにありました。

撮影:青山貞一 Nikon Coolpix S8 2015-5-1

以下にこの後に出会う観音、供養塔、ゆかりの人々の墓の案内を示します。

撮影:青山貞一 Nikon Coolpix S8 2015-5-1

まずは地図にある平和観音です。

平和観音

撮影:池田こみち Nikon Coolpix S6400 2015-5-1

平和観音を過ぎると、「島原の乱 供養塔」が道路の左側にありますが、、「島原の乱 供養塔」についてはすでに説明していますので、ここでは写真だけを掲げます。

島原の乱 供養塔

撮影:池田こみち Nikon Coolpix S6400 2015-12-15

そしてこの後、平林寺、松平信綱にゆかりのある人々の墓所に出会います。

撮影:青山貞一 Nikon Coolpix S8 2015-5-1

下は歴代平林寺住職らの墓所の写真です。

歴代平林寺住職らの墓所

撮影:池田こみち Nikon Coolpix S6400 2015-5-1

◆平林寺にゆかりのあるひとびとの墓

(出典:説明文は平林寺の公式Web、写真は青山貞一、池田こみち)

◆武田信玄の娘(二女) 見性院宝篋印塔

見性院は武田信玄の二女で、武田家の有力武将である穴山信君(梅雪)の正室です。

実名は定かではないが、法名を見性院殿高峯妙顕大師と言い、梅雪の死後、夫梅雪と懇意であった家康に養われ、のちに秀忠の子幸松丸(のちの保科正之)と母お静の方を引き取り養育しました。

元和8年(1622)5月9日没し、足立群大牧村(浦和市)の清泰寺に葬られました。平林寺にある宝篋印塔は、見性院が家康や鉄山禅師と懇意であったことから、のちに建立されたものです。

撮影:青山貞一 Nikon Coolpix S8 2015-5-1

以下は、なぜ武田信玄の二女の立派な墓が平林寺にあるかについての識者のコメントです。

◆平林寺 武田信玄の娘[見性院殿]の墓

見性院と言うと「山内一豊の妻」であるが、同時代を生きたもう一人の見性院のお墓である。

境内に立てられた案内に「武田信玄の娘[見性院殿]の墓」と書かれていたので墓とした。墓には下記が刻まれている。

元和八年(1622年)

見性院殿 高峰妙顕大姉

壬戌五月九日

見性院は信玄の二女で武田氏一族の穴山信君(梅雪)の正室となる。信君は、天正10年(1582)土一揆で殺され、子の勝千代は元服直後に病死し穴山家は断絶する。見性院は仏門に入り、見性院と称した。

穴山家が断絶した後、見性院は家康に丁重に遇されている。見性院は家康の五男「万千代」を育てている。「万千代」の母が武田家に縁の女性で、母亡くなった後、武田家の縁で見性院が育てたのかも知れない。徳川二代将軍秀忠の4男で会津藩主を務めた会津松平家の祖となる保科正之を養育したのも見性院であった。なぜ見性院が育てたのか?秀忠の弟にあたる家康五男「万千代」を育てた実績をかわれて、まかされたのかもしれない。

なぜ平林寺に見性院のお墓があるか?見性院は家康の五男「万千代」、二代将軍秀忠の四男「幸松」を育てている。この家康、秀忠の老中をつとめたのが松平伊豆守野信綱である。武田家も穴山家もなくなり、子供もなく松平家が見性院を丁重に平林寺に葬ったものと考える。坂戸に家康に仕えた、500石の旗本のお墓があるがそのお墓と比較しても見性院のお墓は立派であることから丁重に葬ったことがうかがえる。

出典:http://blogs.yahoo.co.jp/sakado_iwasaki/29499527.html |

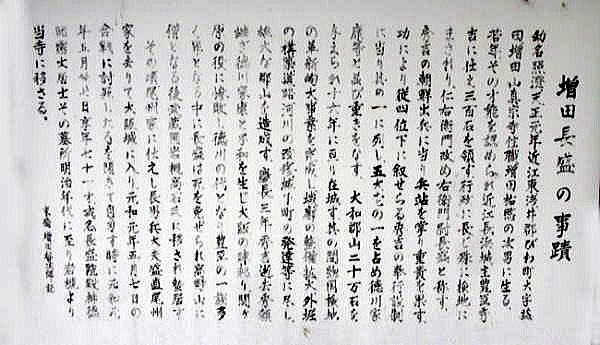

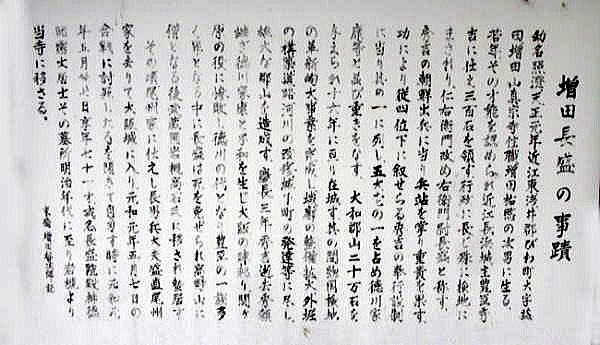

◆増田長盛の墓

増田右衛門尉長盛は豊臣秀吉に仕えた豊臣五奉行の一人です。

文禄・慶長の役により大和郡山城主となり、20万石を受領しましたが、関ヶ原の戦いに敗れ、所領没収のうえ高野山に追放されました。

のちの岩槻城主の高力忠房に預けられましたが、元和元年(1615)5月27日自刃しました。享年71歳。岩槻の平林寺に葬られ、野火止移転に際し、改葬されました。

撮影:青山貞一 Nikon Coolpix S8 2015-5-1

撮影:青山貞一 Nikon Coolpix S8 2015-5-1

◆増田右衛門尉長盛墓。

境内下卵塔と称する所にあり、面に元和元年卯月五月二十七日とえれり、墓石はいかにも新しく見ゆれば、後世より建しものなるべし、後の杉樹一株あり、当寺をこの地へ移されし時、岩槻より持来りしよし、墓木なる故右衛門杉と唱ふ、長盛は増田仁右衛門と云、其祖先を詳にせず、太閤秀吉に仕へ功労多し、其人となりも又よのつねならざりしゆへ、秀吉これを深く重し、しばしば秩禄を加へり、天正十二年織田信雄と尾州小牧原合戦の時、戦功衆にすぐれたれば、二萬石を加賜せらる、右衛門尉に任せり、同き十三年五奉行を置れしにも、長盛其一なりき、かくて文禄四年大和郡山に移封し、二十萬石を賜ひ、従四位下に叙せらる、是より始め朝鮮の役起りし時、浅野弾正少弼長政と隙を生じ、やがて石田治部少輔成にくみし、慶長五年関ヶ原の軍敗れしを聞き、いそぎ東照宮の御跡をしたひて京師に入、毛利輝元とともに罪を謝し奉れりと、或は己が所領郡山にこもり、福島左衛門大夫正則・井伊兵部太輔直政につきて、身の遇を謝せしが、御ゆるしなくて、其まま高力土佐守召預けられしと云、此時東照宮の御いかりななめならざりしかど、長盛内々は三成に與しながら、いまだ鉾を交へざるを思召し、別に宥怨を加へたまひ、紀伊国高野山に入り、僧となるべきよしを命じたまふ、故に九月二十五日長盛高野山に入りて、剃髪染衣の身となりて、後終りを知らずと云、一説曰、其子兵大夫盛直、(一に長直)関ヶ原の役には、東照宮の麾下にありしゆへ、父に連座せず、其後心かはりして是も大阪に通じ、元和元年五月七日の合戦に討死せり、長盛その頃武蔵国岩槻に蟄居してありしが、盛直の死せしをきき、やがて自殺せり、歳七十七、増田の氏是より長く絶えたりと云、按に始め高野山に入しといへば、いつの頃岩槻へ来りしや年代詳ならず、元和元年五月二十七日、長盛配所に於て死を賜ふなどしるしたるものあり、死後この寺に葬りしならん、是寺の是跡も其家譜を見ざれば正しきことは考ふべきによしなし。

出典:新編武蔵風土記稿による平林寺の縁起 |

◆安松金右衛門の墓

大河内松平家廟所の入口付近の左側に、野火止用水開削の功労者、安松金右衛門吉実の墓があります。

金右衛門は慶長6年(1601)播磨に生まれ、幕府の代官である能勢四郎右衛門頼安の紹介で正保元年(1644)松平信綱に仕官しました。

金右衛門は算術や高度な土木技術などにより、よく信綱に仕え、玉川上水に続いて野火止用水を竣工させました。

また、川越藩の新田開発・検地実施の責任者として活躍し、さらに郡代を務めました。のち役義を子の吉政に譲り、貞享3年(1686)10月27日、76歳で死去。墓はもと新宿の大宗寺にありましたが、昭和10年(1935)に平林寺に移され、くしくも250年後に因縁の地、野火止の主君の傍らに眠ることになったのです。

安松金右衛門(左)と小畠助左衛門正盛(右)の墓

撮影:池田こみち Nikon Coolpix S6400 2015-5-1

◆小畠助左衛門正盛の墓

安松金右衛門の墓と並んであるのが川越藩家老、小畠助左衛門正盛の墓です。

生まれは丹波国で松平信綱によく仕え、300石取の徒大頭から奏者番へ。さらには600石取の家老職となり、川越藩の藩政を充実させました。野火止用水開削時の家老でもあり、武蔵野開発に意を注いだため平林寺に葬られました。

なお、安松金右衛門及び小畠助左衛門正盛についてはWikipediaに以下の記述があります。

◆安松金右衛門

安松 金右衛門(やすまつ きんえもん、慶長16年(1611年) - 貞享3年(1686年)10月24日)は、玉川上水・野火止用水の開削で知られる武蔵川越藩士、後に郡代。本国は河内国、生国は播磨国。安松九左衛門の子。旧姓を神吉(かんき)と称し,名は吉美(よしざね)、金右衛門は通称。なお分限帳等の古文書には「安松金右衛門吉實」との記録が多い。「算術の達人」と称された。

略歴

正保元年(1644年)代官能勢四郎右衛門の肝煎で、武蔵川越藩主松平信綱に仕官、のち代官となる。信綱没後は輝綱に仕えた。寛文2年(1662年)郡代となり、単独で拝謁できる「独礼」の格式を与えられている。貞享3年(1686年)、病没、東京都新宿区太宗寺に葬られた。昭和10年(1935年)に、大河内松平家の菩提寺である埼玉県新座郡野火止(現在の新座市内)の平林寺に移された。 戒名は、玄洞院殿欣誉浄秀居士。江戸時代の陪臣の戒名に院殿号をつける事は極めて異例である。

功績

玉川上水開削

承応元年(1652年)11月、 幕府により江戸の飲料水不足を解消するため多摩川から水を引く開削計画がたてられた。開削工事の総奉行に老中松平信綱、水道奉行に伊奈忠治(没後は忠克)が就き、庄右衛門・清右衛門兄弟(玉川兄弟)が工事を請負った。

しかし、兄弟の計画は二度失敗し引水工事は困難を極めた。そこで信綱は家臣の安松金右衛門に設計の見直しを命じる。安松は第1案として「羽村地内尾作より五ノ神村懸り川崎村へ堀込み-」、第2案として「羽村地内阿蘇官より渡込み-」、第3案として「羽村前丸山裾より水を反させ、今水神の社を祀れる処に堰入、川縁通り堤築立-」を立案し、この第3案によって承応2年(1653年)に玉川上水はついに完成し、翌年承応3年(1654年)6月より江戸市中への通水が開始されたという。

野火止用水開削

松平信綱は水利に乏しかった川越領野火止の開発に玉川上水からの分水を計画し、その工事を安松金右衛門に命じた。命を受けた金右衛門は、承応4年(1655年)2月、玉川上水の途中多摩郡小川村(現、東京都小平市)から取水し新座村を抜けて新河岸川まで6里を掘り通し、同年3月、わずか40日という短工期で野火止用水を完成させた。

これにより野火止200石の地は2千石を産するようになり、金右衛門は信綱から家禄200石に加増された。夜間も提灯などを用いて用水の開通にこぎつけ、玉川上水からの通水が始まったものの、当初は用水上流附近までしか水が流れなかった。

これは設計や工事ミスによるものではなく、元来水運に恵まれていなかった地域への通水であった為、土中への水の「吸収」によるものであった。金右衛門は当初からこのような事態を予め想定していた。その後、大雨が降った翌日以降、用水を流れる水を見た農民たちは大喜びしたと言う。

出典:Wikipedia |

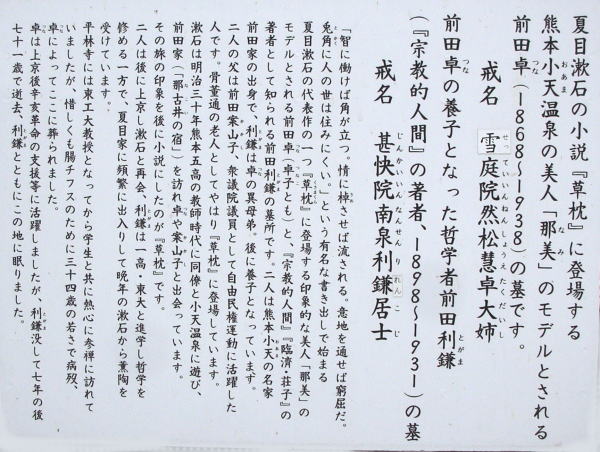

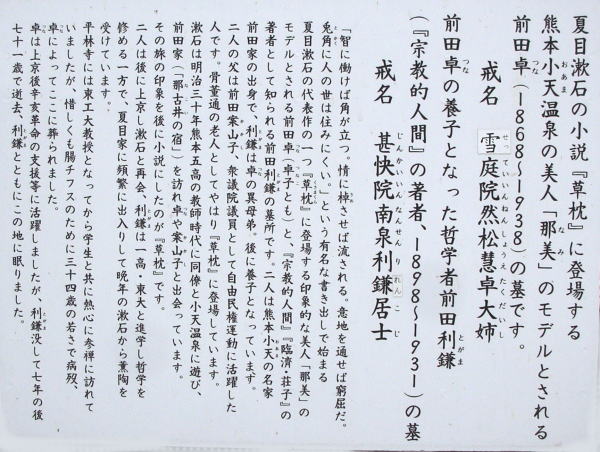

◆前田卓、前田卓の養子となったあ哲学者前田利鎌の墓

撮影:青山貞一 Nikon Coolpix S8 2015-5-1

撮影:池田こみち Nikon Coolpix S6400 2015-5-1

このほか、「電気王」「電気の鬼」と言われ電気事業に生涯を捧げた大実業家松永安左ヱ門や、近代日本史学を牽引した歴史学者の津田左右吉も、ここ平林寺に葬られています。

以下は松永安左ヱ門についての概要です。

◆松永 安左エ門

松永 安左衞門は、「電力王」「電力の鬼」と言われた日本の財界人でし。政治家(帝国議会衆議院議員1期)。美術コレクター、茶人としても知られ、耳庵(じあん)の号を持つ近代小田原三茶人の一人となっています。氏名は「松永安左ヱ門」と表記されることもあります。

松永 安左衞門

松永氏は1971年6月16日、肺真菌症の為に東京都新宿区の信濃町の慶應義塾大学病院にて死去しました(95歳没)。その死後、故人の遺志により葬儀等は一切行われず、松永家は財界人の弔問や香典・供花なども辞退しています。墓所は埼玉県新座市の平林寺です。

出典:Wikipedia |

つづく