| 江戸・南品川短訪 天妙国寺の庭園と茶室 青山貞一 Teiichi Aoyama 池田こみち Komichi Ikeda 共編 掲載月日:2019年10月20月 独立系メディア E-wave Tokyo 無断転載禁 |

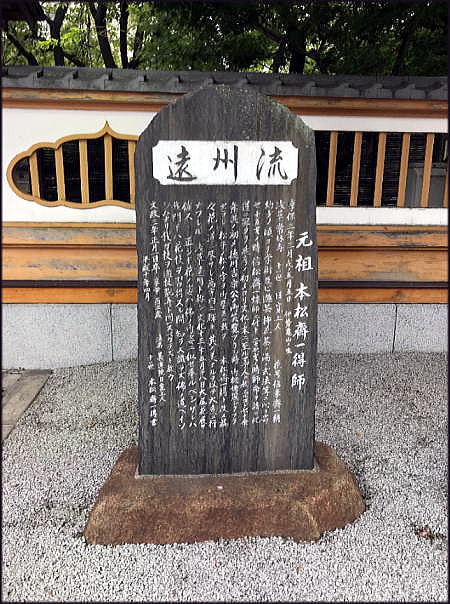

| 総合目次 ①品川歴史館 ②品川宿 ③中世の品川 ④中世の寺院 天妙国寺1 ⑤中世の寺院 天妙国寺2 ⑥中世の寺院 天妙国寺3 ⑦品川の生活と文化 ⑧庭園・茶室・書院1 ⑨庭園・茶室・書院2 ⑩庭園・茶室・書院3 ⑪今の天妙国寺を視察 ⑫天妙国寺の庭園と茶室 ⑬天妙国寺の歴史・寺宝 ⑭鈴ヶ森刑場跡1 ⑮鈴ヶ森刑場跡2 ⑯鈴ヶ森刑場跡3 ⑰鈴森山大経寺 ⑱旧東海道品川宿まち歩き ⑲<参考>安田善次郎 ◆天妙国寺 日本庭園と茶室  天妙国寺の日本庭園と茶室 撮影:青山貞一 Nikon Coolpix S9900  天妙国寺の日本庭園と茶室 撮影:青山貞一 Nikon Coolpix S9900 天妙国寺の茶室 翠渓堂に入る入り口の右側に「遠州流」と書かれた立派な石 碑がありました。調べたところ、「遠州流」と称してはいるものの、小堀遠州や 茶道の遠州流とは関係がなく、日蓮正宗総本山第26世の法主となった日寛(にち かん)が江戸時代の華道の大家である本松齋一得の門下となって華道を学び、花 号まで授けられたことから、その師である本松齋一得がいかに優れた華道家であっ たかを記したものであることがわかりました。「正しき花の姿は仏のお姿に似せ 奉るべし」とし、華道が仏教にも通ずることを述べています。文政3年(1820年) に日寬上人が書かれた文章です。 注)本松斎一得(ほんしょうさいいっとく) [いけばなの遠州流]小堀遠州が遠祖であるとするが,直接の祖としては明和 年間1764‐72)の春秋軒一葉が挙げられている。江戸末期には本松斎一得の 浅草遠州と,春艸庵一枝の下町遠州との2派があり,江戸において盛行していた。 遠州の名を冠してはいるがその道統は直接小堀遠州とは結びついてはいない。 本松斎一得(2代):1784-1854 江戸時代後期の華道家。 天明4年生まれ。初代本松斎一得について浅草遠州流をまなび,松岳斎一景を 名のる。文政2年一得をつぎ,2代となる。幕臣だったが,隠居して華道に専念,11 代将軍徳川家斉(いえなり)の前でしばしば花をいけた。嘉永(かえい)7年6月14 死去。71歳。江戸出身。姓は佐藤。通称は文次郎。別号に浄鑑。 本松斎一得(3代):1805-1862 江戸時代後期の華道家。 文化2年生まれ。尾張(おわり)名古屋藩士。2代本松斎一得に遠州流華道をまな び,松堤斎一芝と称した。安政2年3代一得をつぐ。文久2年10月20日死去。58歳。 姓は山本。名は忠之。通称は金十郎。 遠州流について 元祖 本松齋一得 師 享保三年三月戊ノ五月五日 伊勢亀山の生 浅草常林寺 十一世 日寛上人 花号 信章齋一朝 幼少の頃より学術及び遊芸挿花茶の湯の式法等に心を寄せ十五才の時 信松齋一蝶師に付き二十七才の時師命を請て此道に冠たり 延享の初め より文化の末に至るまで人に教えること七十余年其の初め徳川吉宗公の 御笑覧ありし時、ご機嫌麗しくあらせられ、松平の松の字を御褒美に戴く 本松齋一得と改め益々花の道に尽くされ高宇内に輝き其の美なるを以て 大意に行なわれる 浅草遠州と称し、文化十三年五月十八日大尾花展を 催す 正しき花の姿は仏のお姿に似せ奉るべし されば我門下は花技を 習得する間 知らず識らず仏の道へいそしむなり我が技を遊技?弄と同一 すべからずと教う 大政三年正月一日卒 享年 百三歳 法名 ?運院日寛上人 平成十年四月 十一世 本松齋一得書  天妙国寺の日本庭園と茶室 撮影:池田こみち iPhone  天妙国寺の日本庭園と茶室 撮影:池田こみち iPhone  天妙国寺の日本庭園と茶室 撮影:青山貞一 Nikon Coolpix S9900  天妙国寺の日本庭園と茶室 撮影:青山貞一 Nikon Coolpix S9900  天妙国寺の茶室 撮影:青山貞一 Nikon Coolpix S9900  天妙国寺の茶室 撮影:青山貞一 Nikon Coolpix S9900  天妙国寺の日本庭園と茶室 撮影:池田こみち iPhone  天妙国寺の茶室 撮影:青山貞一 Nikon Coolpix S9900 つづく |