独立系メディア E-wave Tokyo関連スレッド<国際|ロシア|日中韓朝|戦争・人間・環境>

はじめに

本編は、内外の大学、研究所、図書館、研究者、メディア、Wikipedia 、Wikimedia、United

States Holocaust Memorial Museum、個人などによる日中戦争及び太平洋戦争さらに第二次世界大戦(WW2)に関連した地図、年表、記事・論考、写真、動画、映像を可能な範囲で収集、整理し、大日本帝国軍による諸外国への侵攻、侵略、またナチスドイツによる強制収容所、絶滅収容所の設置と稼働によるホロコースト、さらに独ソ戦などを多面的に表現したものです。独立系メディアにおいて、このような情報の収集整理を始めたのは、ロシアのメディアSputnikが「日本の侵略」を特集したことがきっかけでした。

本編では、地図、年表、記事・論考、写真、動画ともに、年号の古いものから新しいものの順で表示しています。なお、戦争、事変、事件、戦いが長年にわたる場合は、開始と終了の年月日を表示していますが、一部不明なものもあります。

さらに、本編では、地図、年表、記事・論考、写真、動画をできるだけ容易にクロス・レファレンス(相互に参照すること)できるように、日中戦争、太平洋戦争共に、同一頁に地図、年表、記事・論考、写真、動画を配置しています。

本編制作の主たる目的は日本人が断片的にしか知らない日本が起こした戦争そしてナチスドイツが行った残虐行為について、戦後世代、そして学生、若者でも分かるように、それぞれの地図、年表、記事・論考、写真、動画を整理、表示すること、また南京事件(南京虐殺)のように、本質を外れた殺害者数などの論争を原点に戻して考察すること、また、日本人が、欧・米・中など諸外国がこれらの戦争をどう捉えているかについて、改めて目を向けることにも配慮して情報を収集しています。

その意味で、中国語はもとより英語、ドイツ語などの動画も、そのまま含めてあります。なお、先行して資料を収集整理した「731部隊

Unit 731」についても、このシリーズに加えました。

なお、大日本帝国の侵攻、侵略、虐殺、強姦などを受けた諸国の義務教育の教科書でそれらがどう扱われ、記述されているかについては、今後の作業としております。

青山貞一 東京都市大学名誉教授

2017年12月31日

◆過去、現地視察・調査した国と地域(日中戦争、太平洋戦争)

米国、ハワイ、英国、カナダ、オーストラリア、ソ連(ロシア)、韓国、DMZ(中立地域)、中国、台湾、香港、マカオ、フィリピン、シンガポール、マレーシア(東西)、インドネシア、ベトナム、タイ、ミャンマー(ビルマ)、沖縄など。

◆過去、現地視察・調査した国と地域(第二次世界戦争、上記に加え)

ドイツ、ポーランド、バルト三国(リトアニア、ラトヴィア、エストニア)、フィンランド、デンマーク、英国(スコットランド)、フランス、イタリア、チェコ、スロバキア、ベルギー、ユーゴスラビア(現在、クロアチア、モンテネグロ)、スペイン、トルコ、ウズベキスタン、メキシコ、ニューファンドランド(現在、カナダ)、フランス領マヨット島(マダガスカル島北部)、コモロ共和国(旧コモロイスラム共和コック)、モロッコなど

日中戦争 太平洋戦争 731部隊 関連資料 総集 第二次世界大戦犠牲者数

|

<第二次世界大戦(WW2)>

ホロコースト地図 年表・資料 ホロコースト概要 個別収容所詳細 ビデオライブラリー 戦犠牲者数

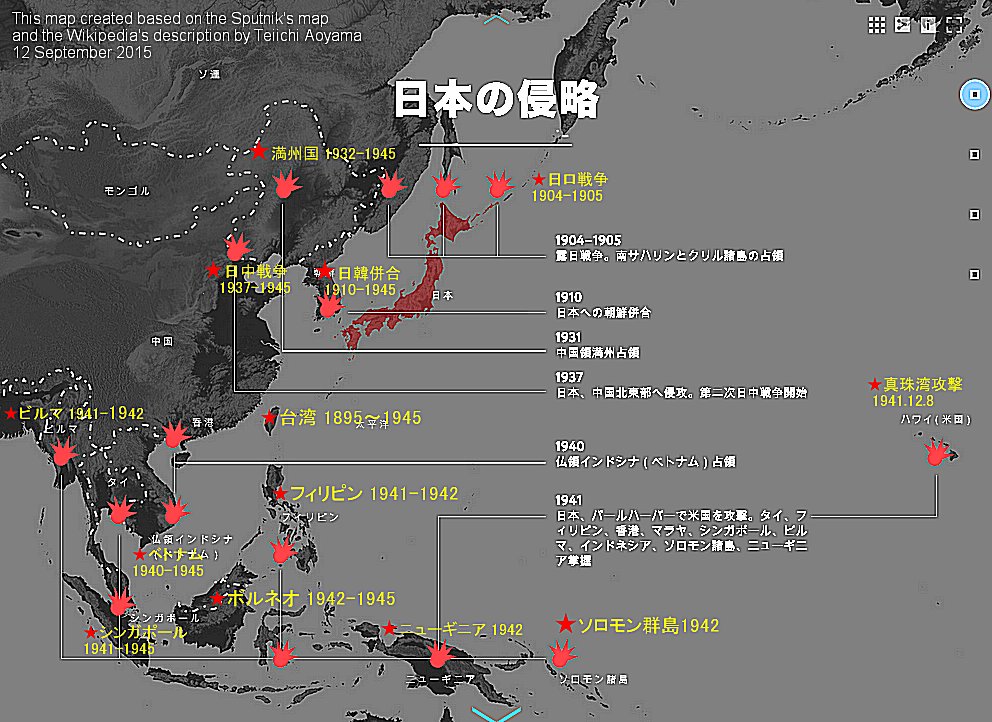

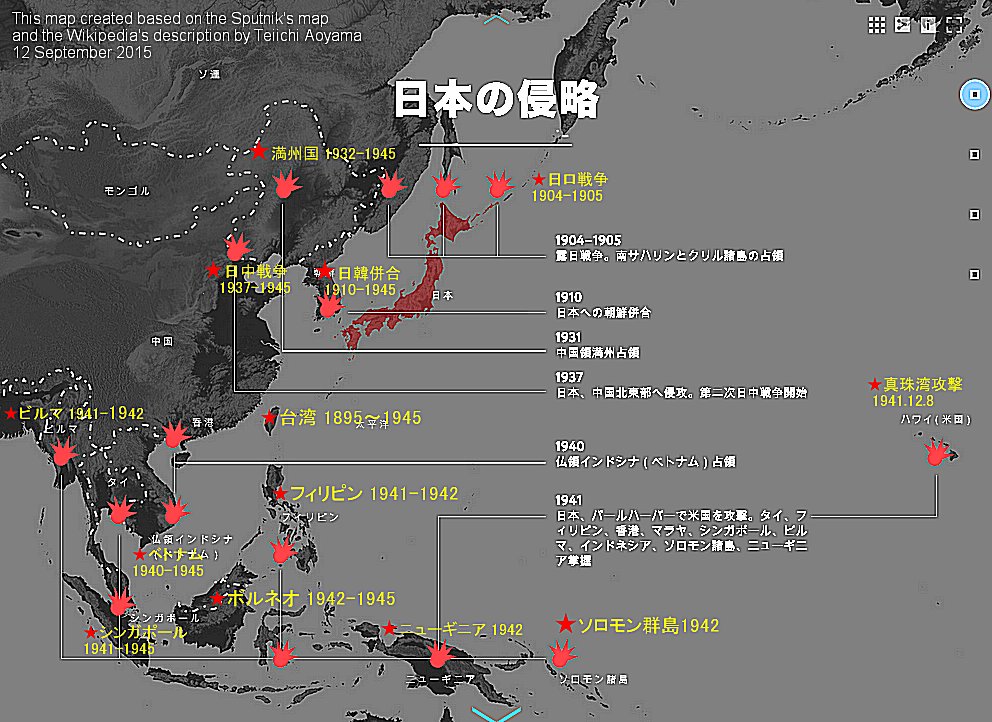

太平洋戦争の地図

出典:プートニクの「日本の侵略」と言う名称の地図をベースとして、青山貞一がWikipediaの記述内容を参考として追記し作成

分散する日本陸軍部隊(1944年11月陸軍方面別兵力)

原典:戦史叢書 出典:毎日新聞

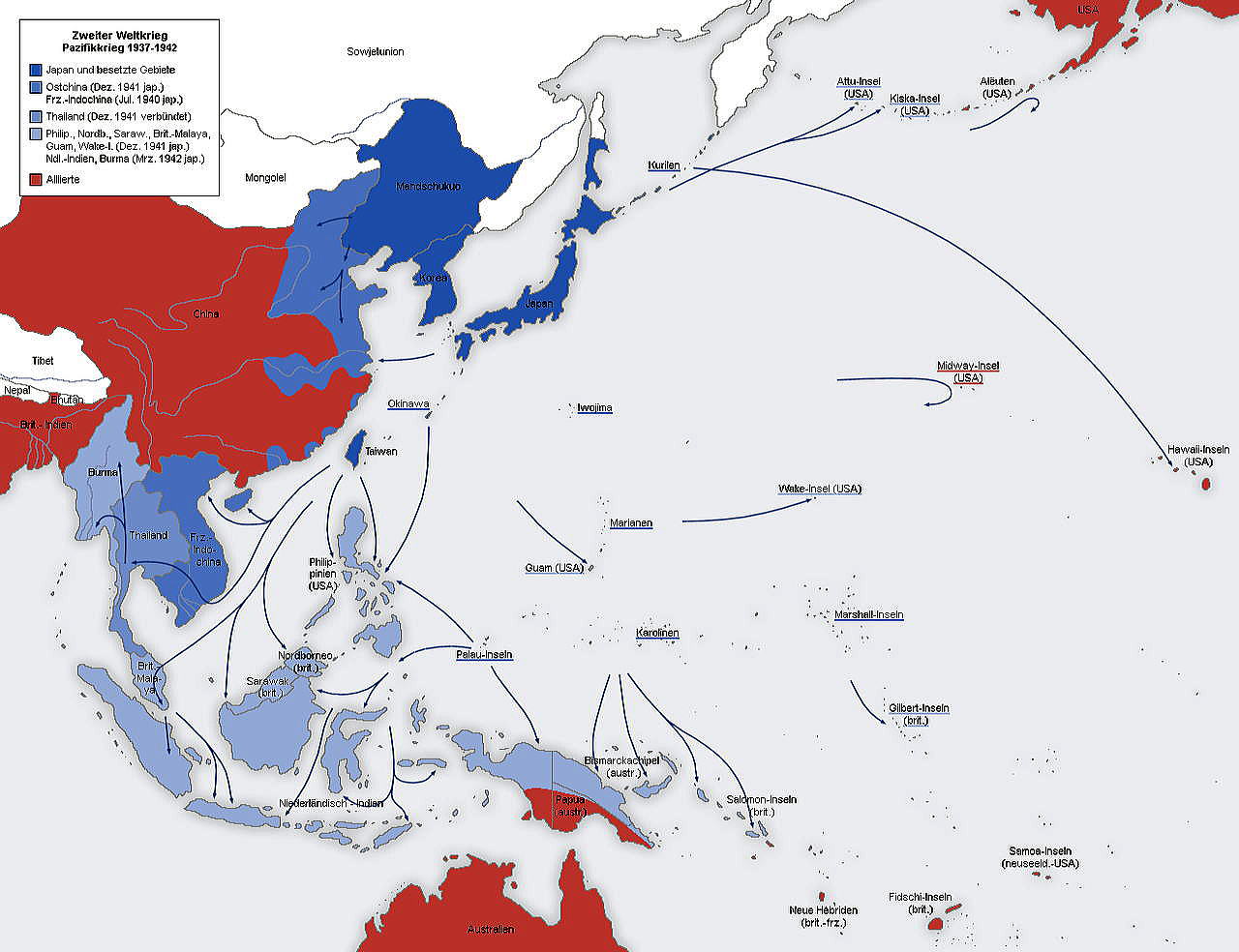

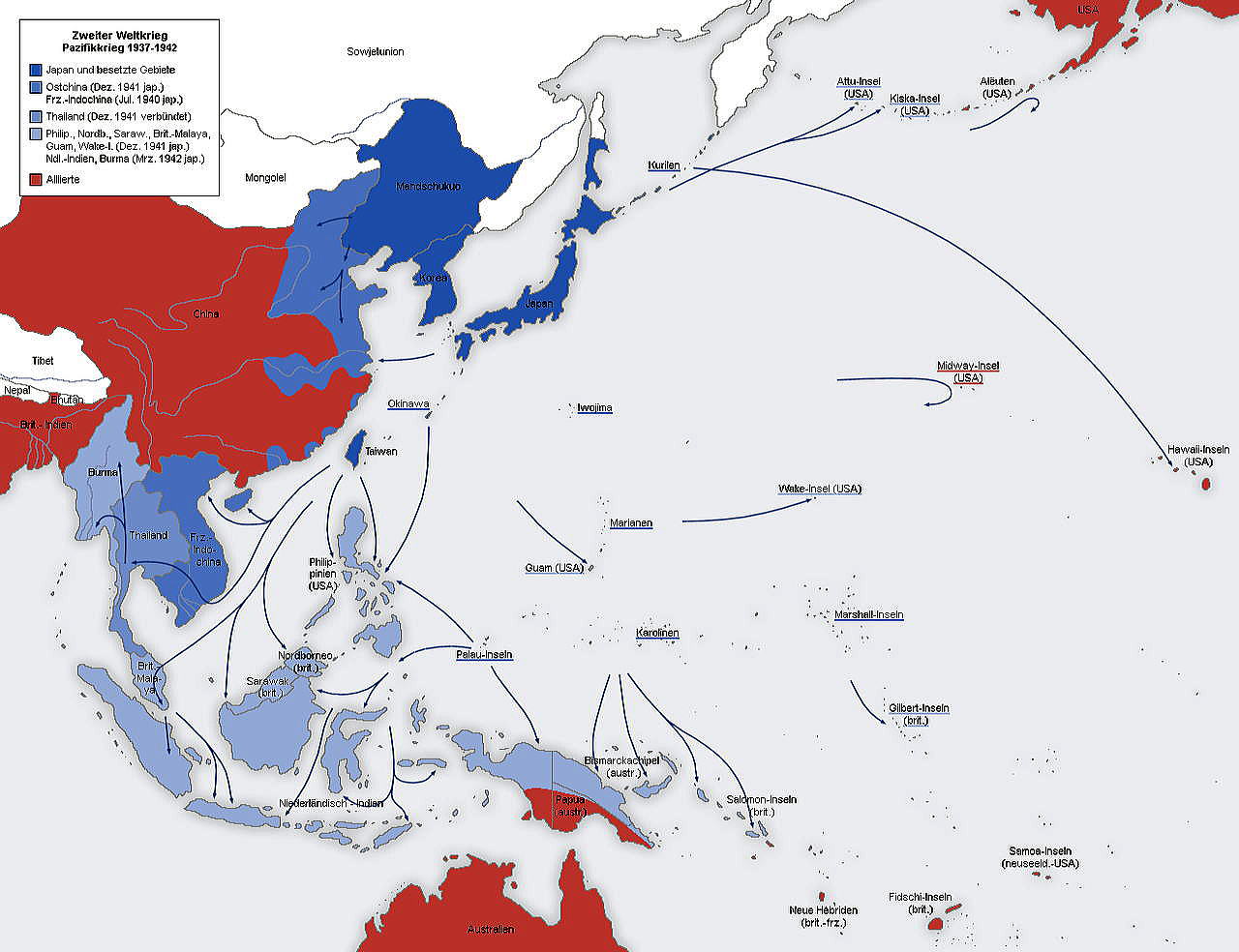

日本による占領地域の拡大(1937年から1942年)

|

|

凡例中、赤色は連合軍、

青系は日本が1941年

から1942年の間に

占領していった地域。 |

グーグル 太平洋戦争地図

出典:Wikimedia Commons 原文ドイツ語

1939年におけるアジア太平洋地域の政治地図

出典:Wikimedia Commons

◆フィリピン・バターン

日本軍によるフィリピンバターンでの捕虜の死の行進

出典:Wikimedia Commons

◆マレー

マレー作戦の推移 1941年12月8日 (真珠湾攻撃と同日)

日本軍は南方作戦の実施を開戦と同時に行うことを計画していた。南方作戦の目標は、香港、シンガポール、マニラの重要軍事拠点を覆滅して東亜における英米勢力を一掃するとともに、国力造成上の見地からスマトラ、ジャワ、ボルネオ、セレベスおよびマレーなどの重要資源地帯を攻略確保することであった[9]。南方作戦の攻略目標は、マレー、ジャワ、フィリピンの三つが柱になっていた。そして、資源地帯の蘭印の中心ジャワを最終目標とし、対米作戦を重視する海軍はフィリピンを先攻重視して右回りする作戦を主張し、英米可分を期待していた陸軍はマレーを先攻重視して左回りする作戦を主張した。左右の作戦は並行して行われるが、どちらを先攻させるか、あるいは両方同時に攻める二本建てかが問題であった[10]。

出典:Wikimedia Commons

パブリック・ドメイン, リンク

|

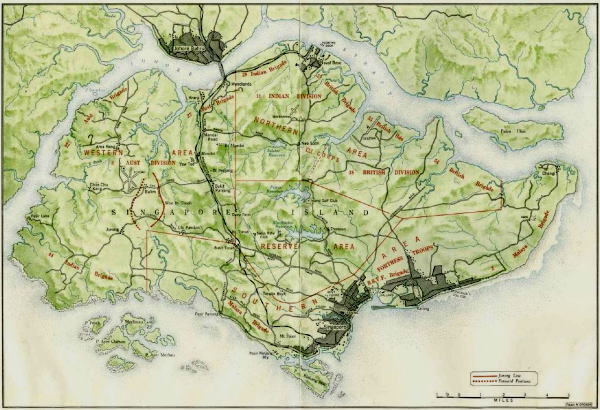

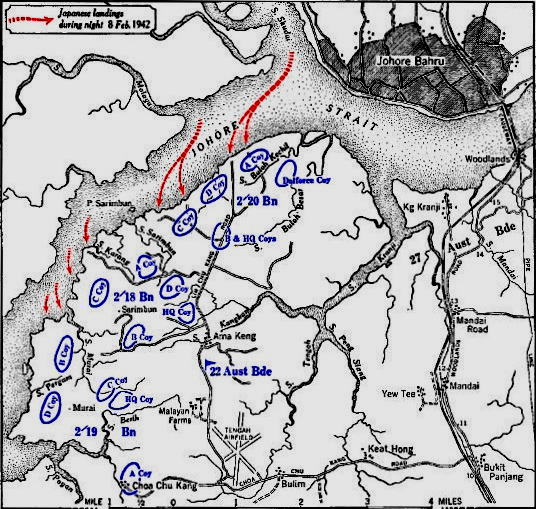

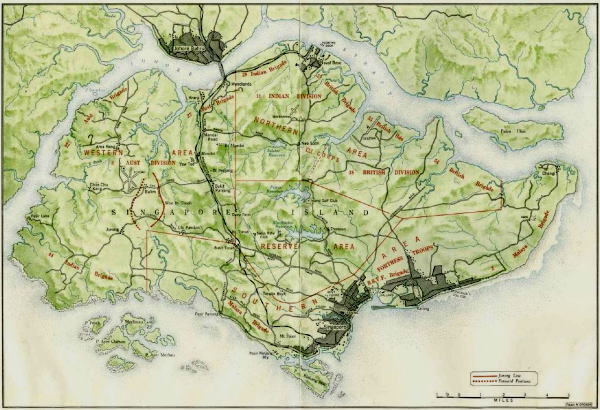

◆シンガポール

1942年2月初旬のシンガポール。連合国の地上部隊の配置は赤字です。ウッドランズロードと鉄道によって形成された、市の中心(南東)とコーズウェイ(北の中心)を結ぶ主要な南北輸送回廊は、島の中心を通る黒い線です。サリンブンは島の北西の角にあります。ブキットティマは、輸送回廊の中心近くに位置しています。パシルパンジャンは、市の中心部と島の南西の角の間にあり、「ジュロンライン」は、ウッドランズロードのすぐ西にある、赤いかっこのような形をしています。

Source:Wikimedia Common

Public Domain, Link |

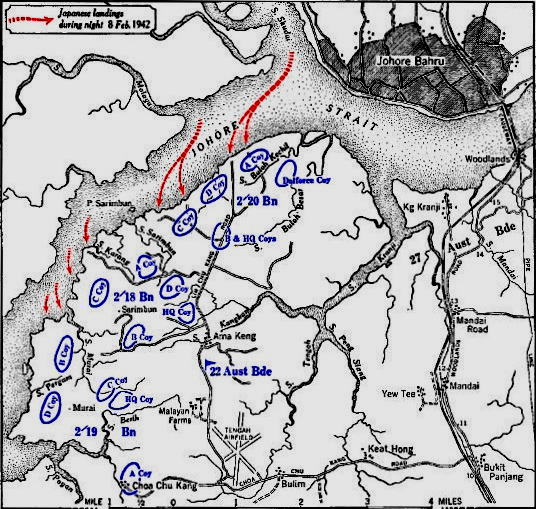

シンガポールに上陸した日本軍

Source:Wikimedia Common

pp. 310, Public Domain, Link

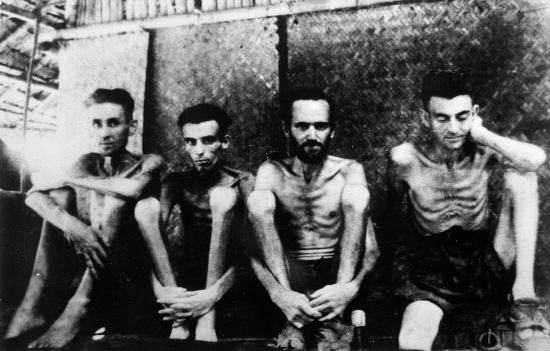

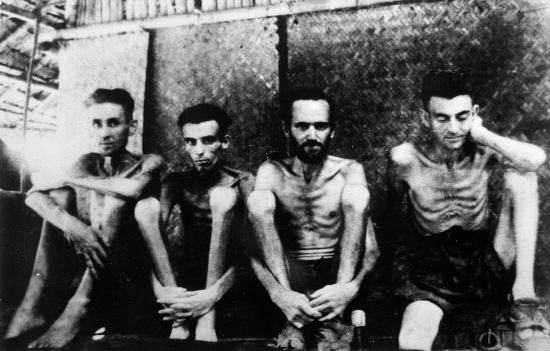

シンガポールのチャンギ刑務所にいるイギリスとオーストラリアの捕虜

Source:Wikimedia Common

By https://wellcomeimages.org/indexplus/obf_images/35/fb/3a17bd3ce3fc170f0e8390f50061.jpgGallery:

https://wellcomeimages.org/indexplus/image/L0025435.html, CC BY 4.0, Link

◆ハワイ・真珠湾

大日本帝国海軍艦隊の航跡図 1941年12月8日

出典:Wikimedia Commons

大日本帝国海軍攻撃隊の侵入経路図 1941年12月8日

出典:Wikimedia Commons

◆レイテ島

レイテ沖海戦図

出典:Wikimedia Commons

サマール沖海戦図

出典:Wikimedia Commons

レイテ島の戦いの行動図

出典:Wikimedia Commons

◆アリューシャン列島(当時、ソ連)

アリューシャハン列島図 1942年6月3日~7日

出典:Wikimedia Commons

アッツ島の戦い

青い矢印が米軍の進路、赤い矢印は29日の日本軍最後の反撃の進路

出典:Wikimedia Commons

◆マダガスカル

マダガスカル島の戦い

1942年5月5日~11月6日

出典:Wikimedia Commons

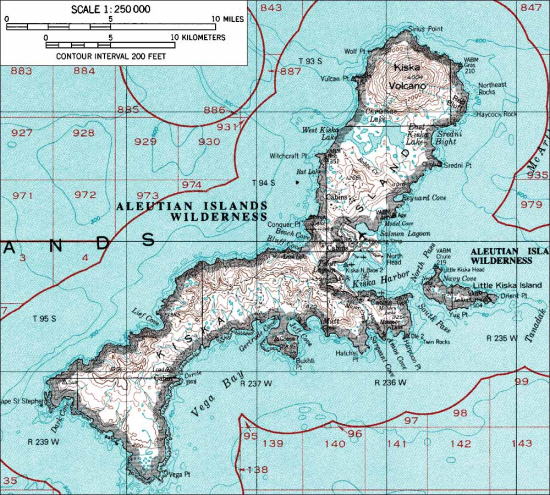

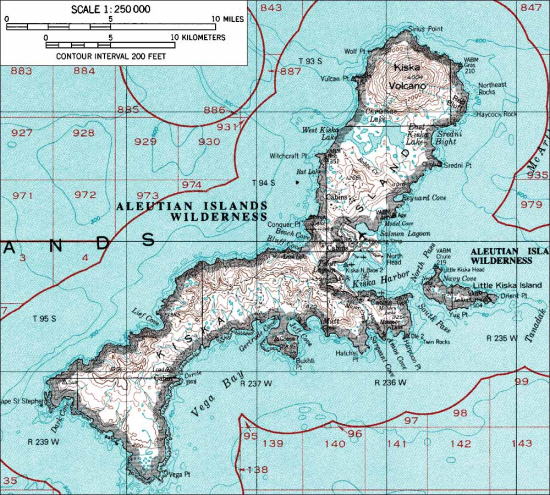

◆キスカ島(アラスカ)

出典:Wikimedia Commons

1943年8月17日、キスカ連合軍の侵攻

The Allied invasion of Kiska, August 17, 1943

出典:Wikimedia Commons

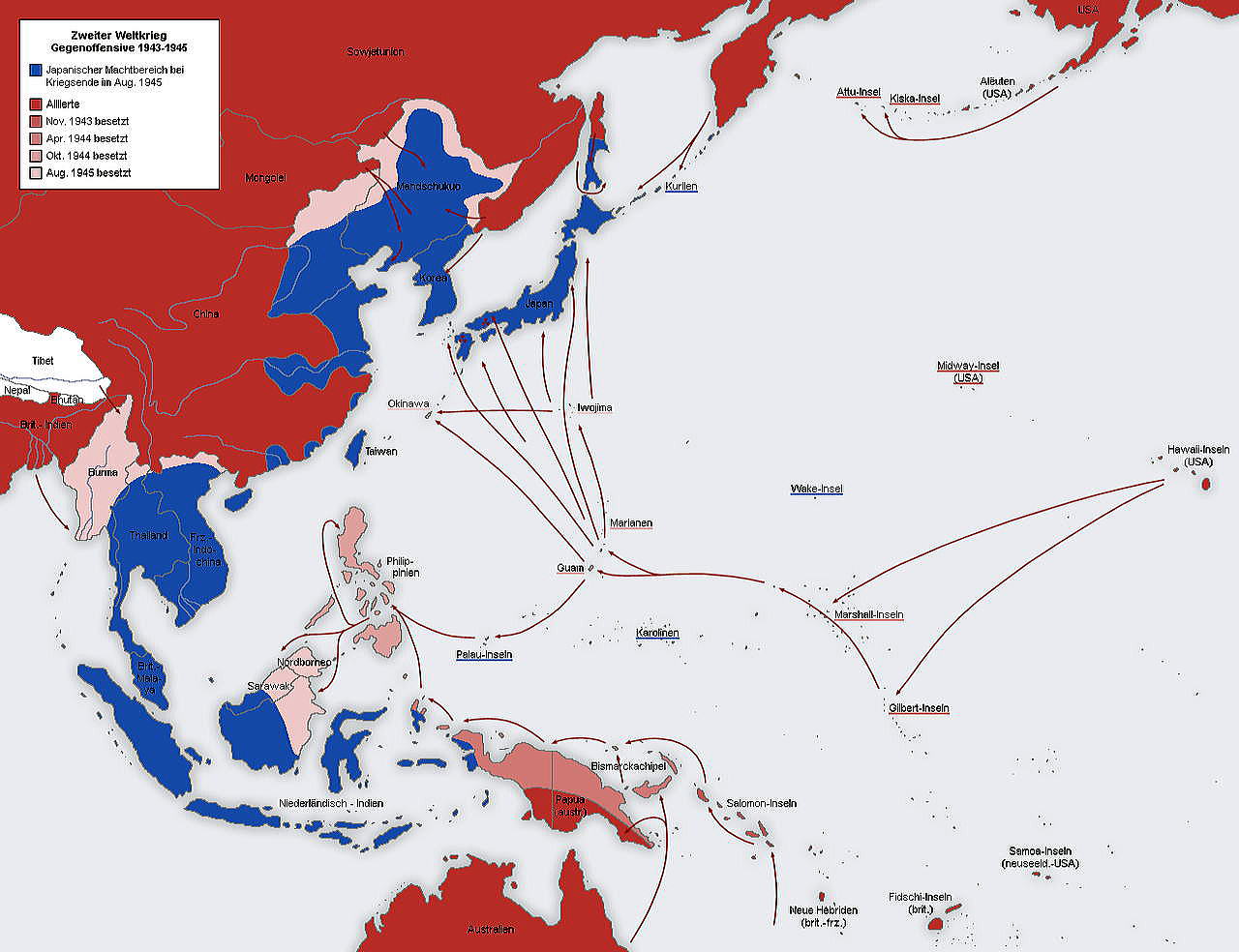

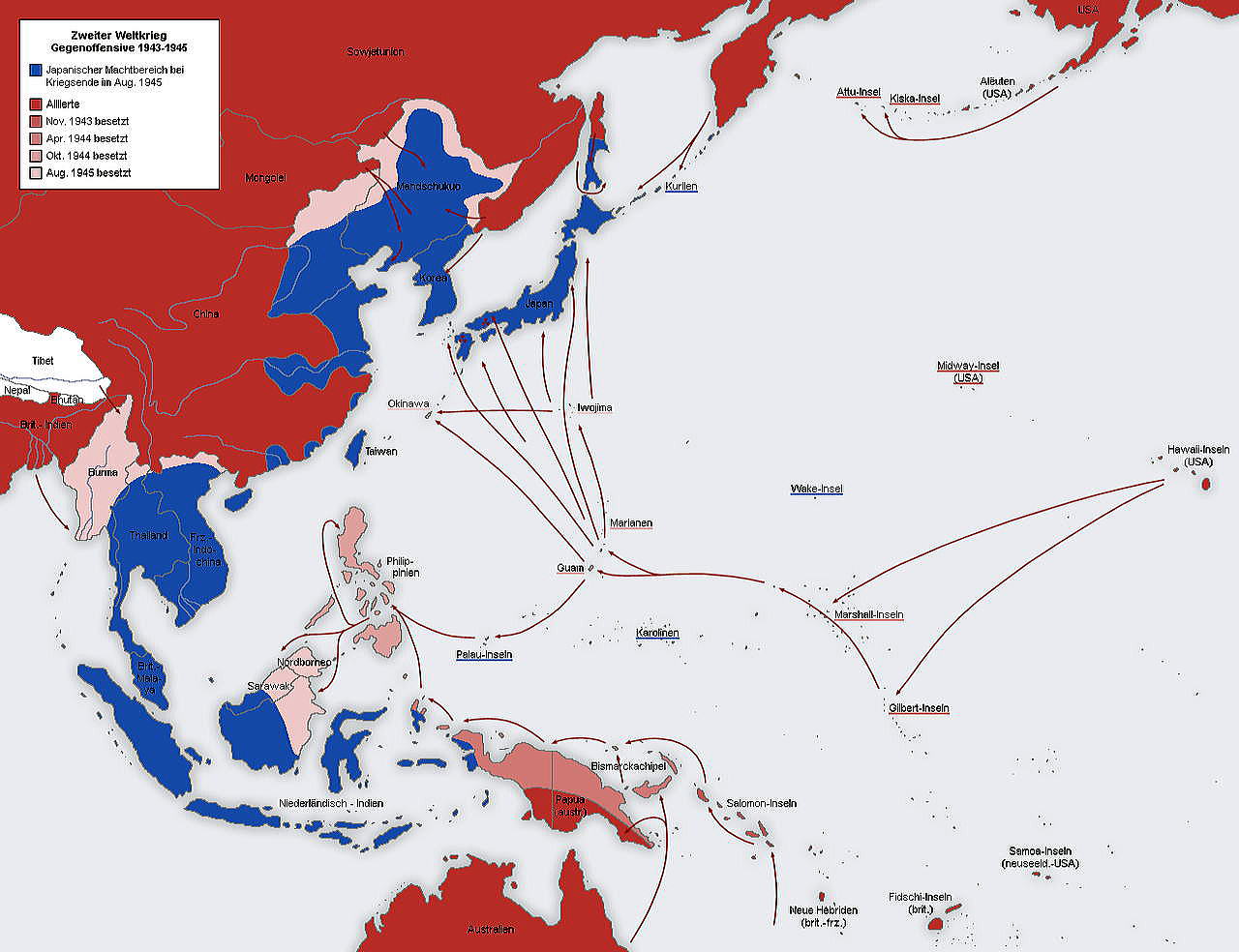

日本による占領地域の拡大(1943年から1945年)

|

|

凡例中、青系は日本軍

赤色は連合軍、

日本が1943年

から1945年の間に

反撃していった地域。 |

出典:Wikimedia Commons 原文ドイツ語

日本の兵配置計画図 1941年

Source:China - The Japanese Plan, 3 December 1941 From the China Defensive

Campaign Brochure by Mark D. Sherry (129K)

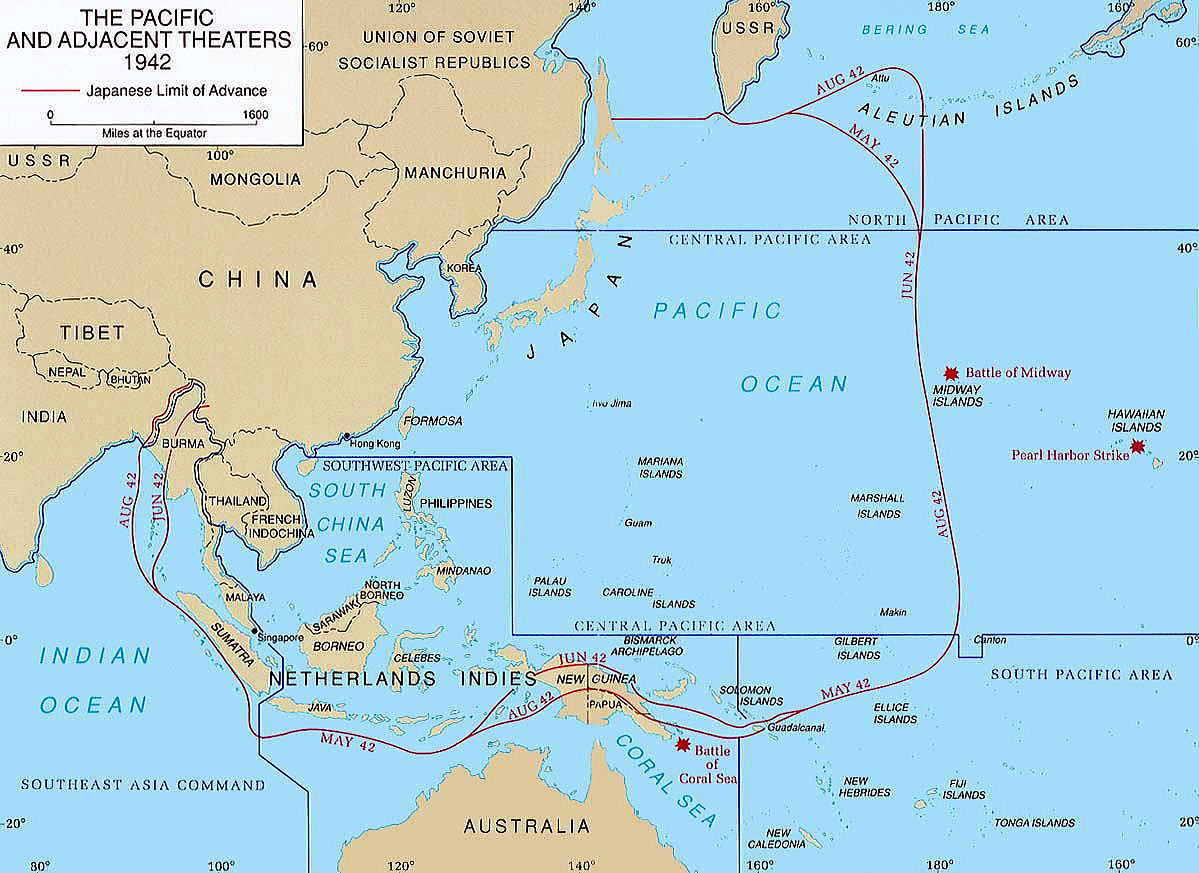

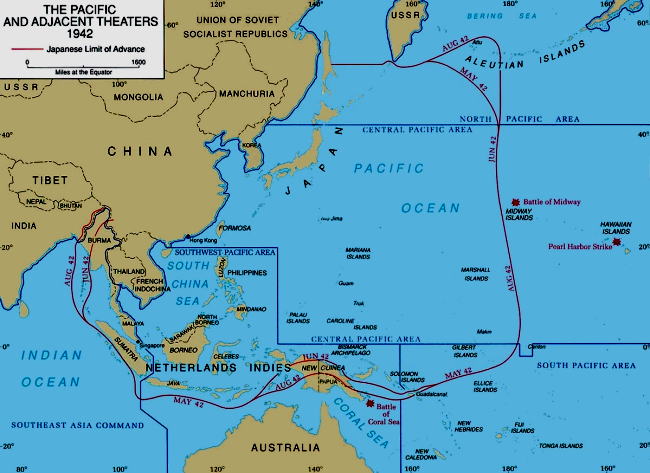

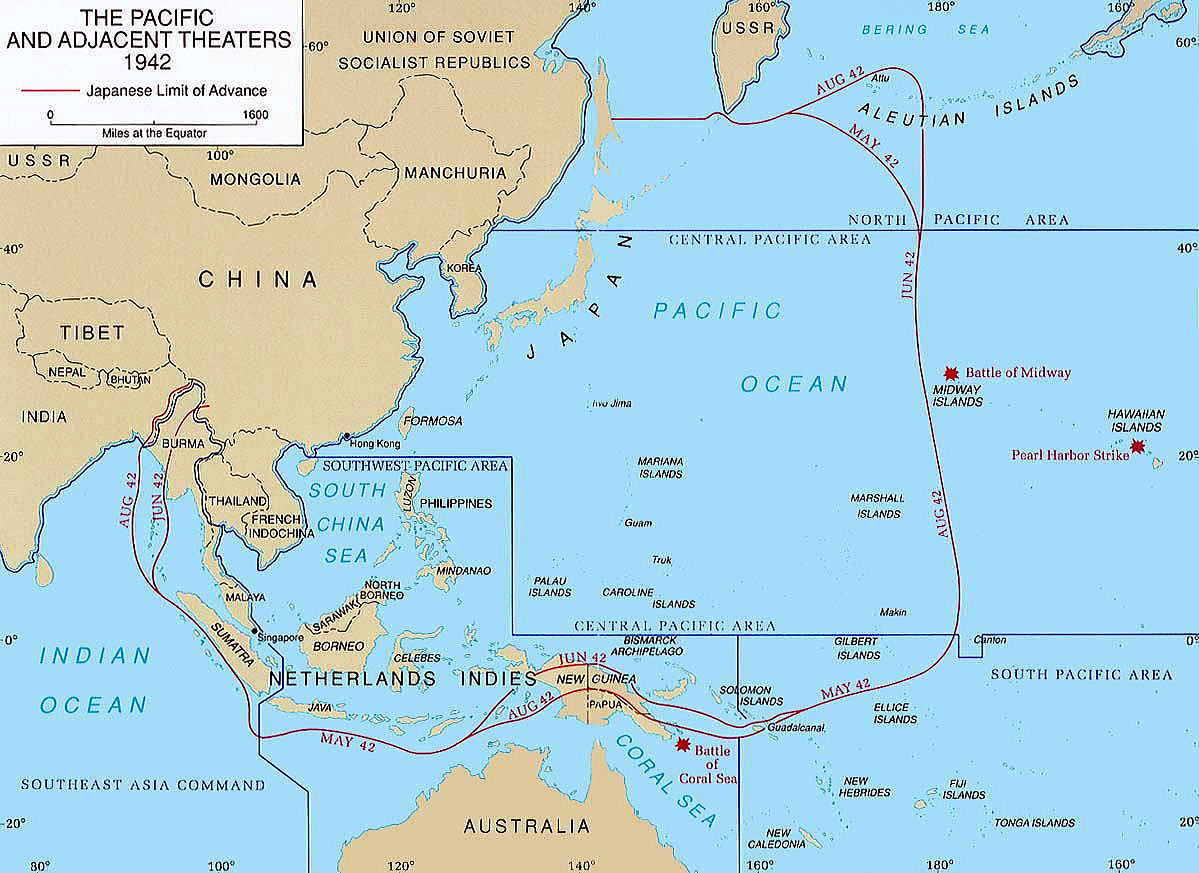

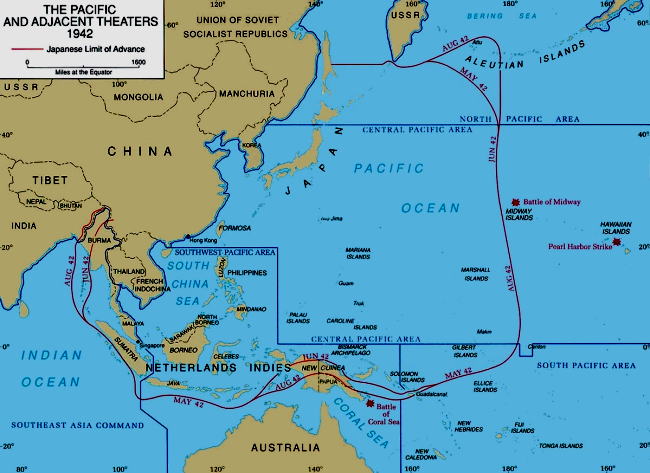

1942年時の太平洋戦争の前線

出典:Wikimedia Commons

1942年の東南アジア・南太平洋戦線図

出典:Wikimedia Commons

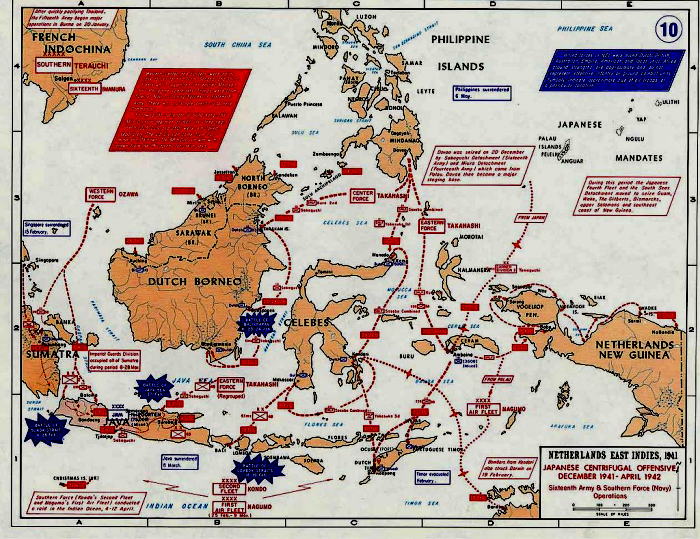

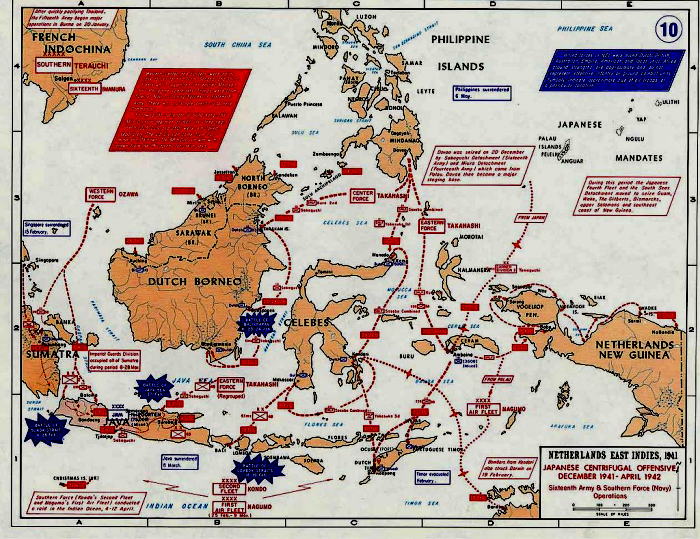

◆オランダ領東インド(インドネシア)

蘭印作戦における日本軍の主な作戦目標

Source:Wikimedia Common

GFDL, リンク

蘭印作戦における日本軍の進路

日本軍の南方作戦の主な目的は、蘭印(オランダ領東インド、現在のインドネシア)の石油資源の獲得にあった。南方作戦の基本構想は、イギリス領マレーとアメリカ領フィリピンを迅速に奪取し、それらを踏み台として蘭印を攻略し、資源を確保すると共にスンダ列島に防衛線を形成するというものであった[9]。蘭印の石油の1939年年産量800万トンは当時の日本の年需要量500万トンを上回っていた。他に錫(世界第三位)、ボーキサイト、ゴム(世界第二位)などの物資も産出していた[7]。

Source:Wikimedia Common

パブリック・ドメイン, リンク |

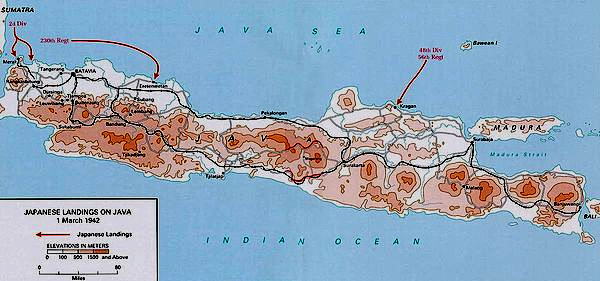

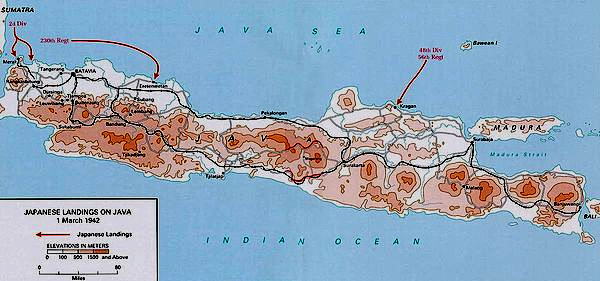

3月1日の日本軍のジャワ島上陸

Source:Wikimedia Common

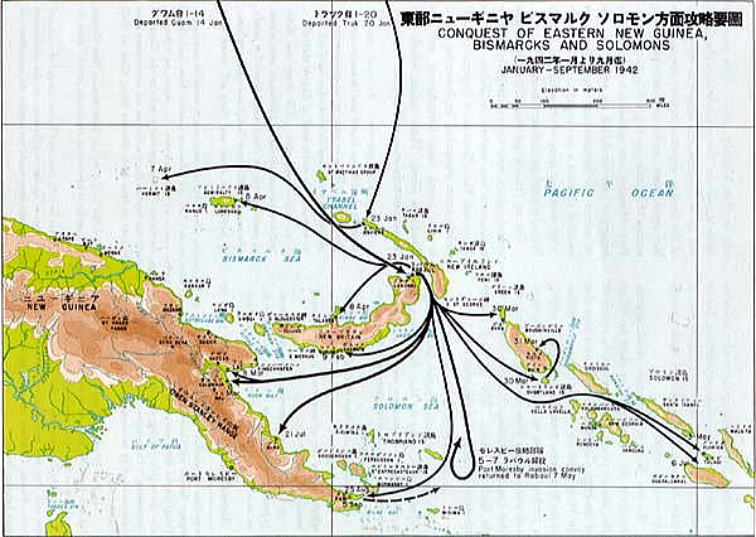

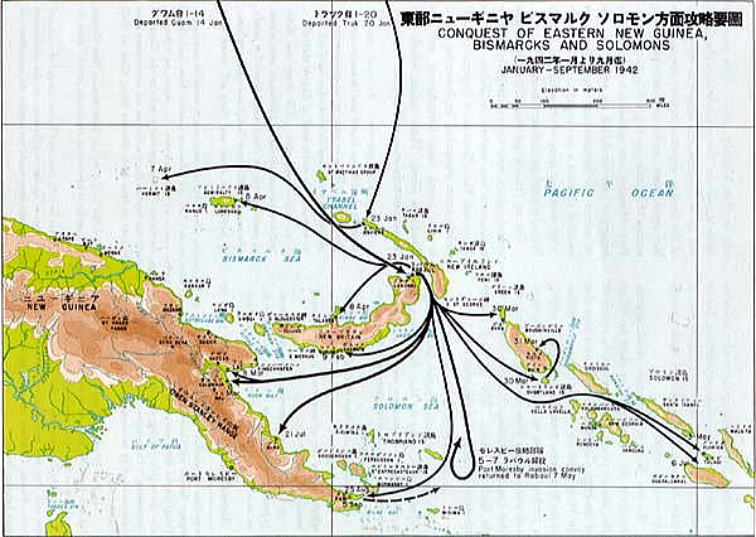

◆ニューギニア

東部ニューギニア・ビスマルク・ソロモン方面攻防戦図

ニューギニアの戦い(ニューギニアのたたかい, New Guinea Campaign)は、第二次世界大戦中期以降、ニューギニア戦線において、日本軍と連合国軍との間で行われた一連の戦闘である。

大東亜戦争開始後間もない1942年1月、日本の大本営は「ニューギニアおよびソロモン群島の要地の攻略を企画する」と決定し、ニューギニアについては「ラエ、サラモア攻略後なしうればポートモレスビーを攻略する」とした[1]。この決定により1942年3月8日、日本軍は東部ニューギニアのラエ、サラモアに上陸し占領した。

これがニューギニアの戦いの始まりであり、ダグラス・マッカーサー大将が率いる連合軍との間で1945年8月15日の終戦まで戦いが続けられた。連合軍の優勢な戦力の前に日本軍は次第に制海権・制空権を失って補給が途絶し、将兵は飢餓や過酷な自然環境とも戦わねばならなかった。ニューギニアに上陸した20万名の日本軍将兵のうち、生還者は2万名に過ぎなかった。また台湾高砂族による高砂義勇兵や朝鮮志願兵、チャンドラ・ボース支援のインド兵も戦闘に参加している。

出典:Wikimedia Commons

GFDL, リンク

|

日本軍による東ニューギニア服、ビスマルク、ソロモンへの侵攻

出典:Wikimedia Commons

Di U.S. Army Center of Military History - <a rel="nofollow"

class="external text"

href="http://www.army.mil/cmh/books/wwii/MacArthur%20Reports/MacArthur%20V2%20P1/ch7.htm">

Reports of General MacArthur, JAPANESE OPERATIONS IN THE SOUTHWEST

PACIFIC AREA, VOLUME II - PART I</a>, U.S. Army Center of Military History, Pubblico dominio, Collegamento

日本軍のポートモレスビー進攻作戦

出典:Wikimedia Commons

ブナ・ゴナ地区での戦闘

出典:Wikimedia Commons

連合軍のフォン半島および西部ニューブリテン島攻略作戦

出典:Wikimedia Commons

1944年4月の豪北方面における日本軍の態勢

出典:Wikimedia Commons

連合軍の飛び石作戦

出典:Wikimedia Commons

By U.S. Army Center of Military History - <a rel="nofollow" class="external text" href=

"http://www.army.mil/cmh-pg/books/wwii/MacArthur%20Reports/MacArthur%20V1/ch06.

htm">Reports of General MacArthur, THE CAMPAIGNS OF MACARTHUR IN

THE PACIFIC, VOLUME I</a>,

U.S. Army Center of Military History, Public Domain, Link

アイタペの戦い

アイタペの戦い(あいたぺのたたかい)は、第二次世界大戦中のニューギニア戦線における

日本軍対オーストラリア軍とアメリカとの間の戦闘である。パプアニューギニア北岸の

アイタペ東方において、1944年7月10日から同年8月上旬まで行われた。

オーストラリアとアメリカの連合国軍側が勝利した。

出典:Wikimedia Commons

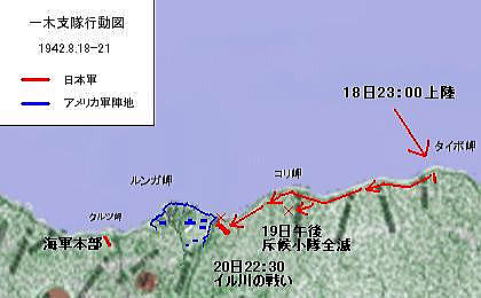

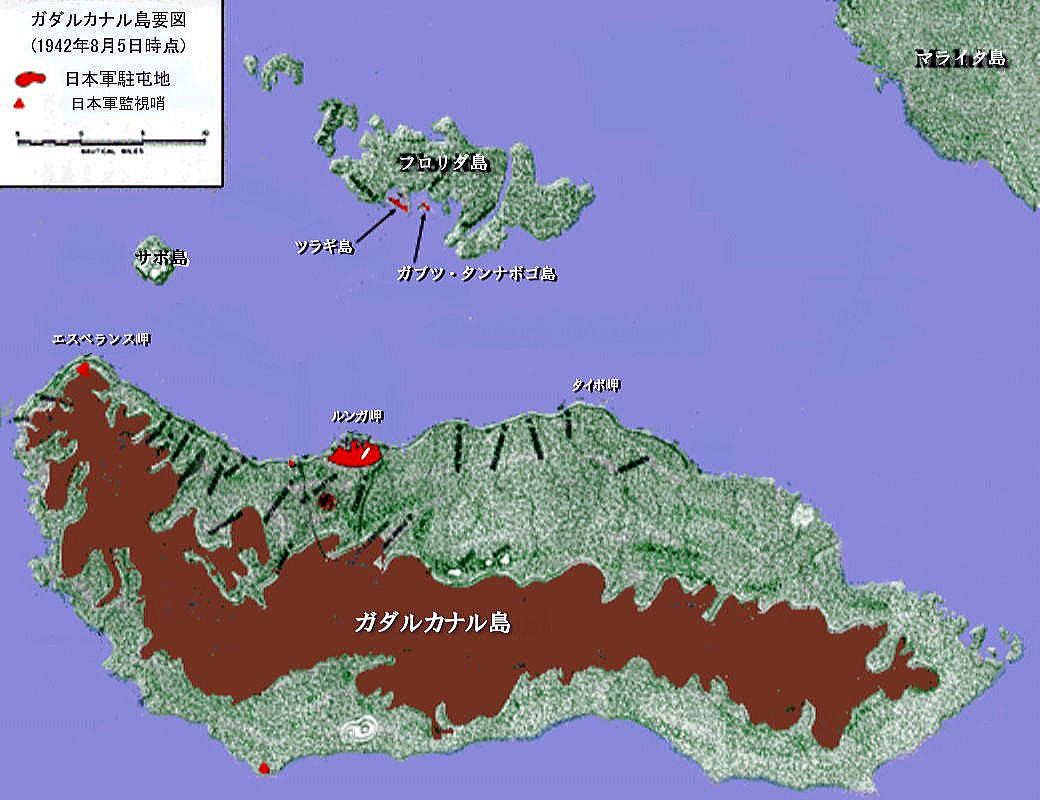

◆ソロモン島、ガダルカナル島

ガダルカナル島戦線 192年時の前線

Source:Wikimedia Common

パブリック・ドメイン, リンク

ソロモン諸島とその周辺

Source:Wikimedia Common

GFDL, リンク

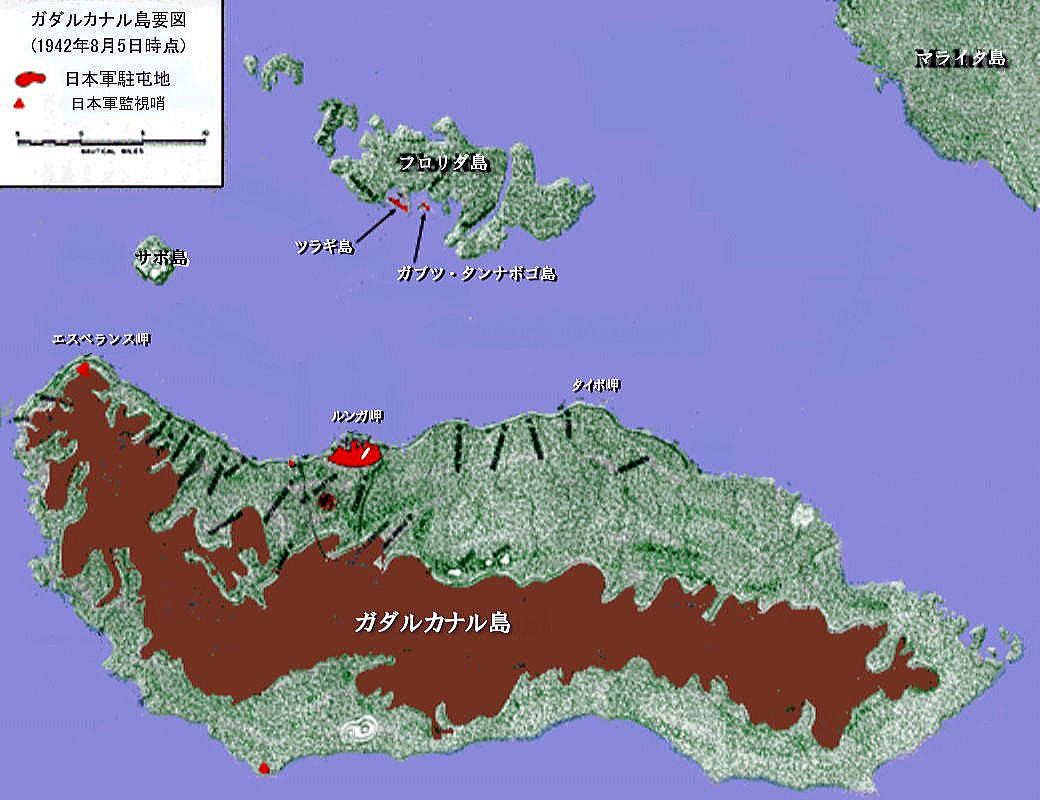

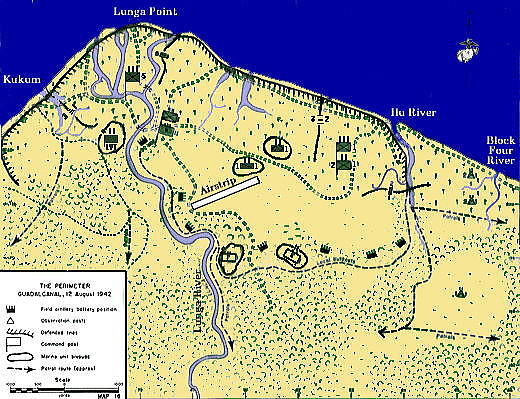

ガダルカナル島攻防戦図 ・フロリダ諸島の戦い 1942年8月7日-8月8日

ソロモン諸島の戦いは、第二次世界大戦[1]中に日本軍と連合軍の間で、南太平洋ソロモン諸島の争奪をめぐり行われた戦闘である。一連の戦闘の中で大きなものはガダルカナル島の戦いとブーゲンビル島の戦いであるが、このほかにも多くの陸海空の戦闘が行われた。

ガダルカナル島をめぐる戦い

フロリダ諸島

詳細は「フロリダ諸島の戦い」を参照

ガダルカナル島のすぐ北に位置するフロリダ島の入江にある3つの小島(ツラギ、タナンボコ、ガブツ)に日本海軍の横浜海軍航空隊(水上機部隊)と陸戦隊(第八十四警備隊)の800名弱[4]が駐留し、水上機による周辺の哨戒活動を行っていた。8月7日、アメリカ海兵隊が上陸し、激戦となったが翌8日に占領された。日本軍は少数の捕虜を除き全滅した。

ガダルカナル島

連合軍の補給線

1942年(昭和17年)7月6日、日本海軍はガダルカナル島に飛行場設営隊とわずかな守備隊を送り込みルンガ飛行場(後のヘンダーソン飛行場、ホニアラ国際空港)の建設を開始し、8月5日に第一期工事を完成した。一方この情報をつかんだアメリカ軍は、8月7日にガダルカナル島に海兵隊10,000名[5]を上陸させて、さしたる抵抗も受けずに飛行場を占領した。またこれと同時にフロリダ島、ツラギ島、ガブツ島、タナンボゴ島に対しても陸海共同の占領作戦が行われた。ウォッチタワー作戦と呼ばれるこれらの作戦は、太平洋戦線のアメリカ軍にとっては初めての攻勢であった。こうしてそれまで注目されていなかったガダルカナル島は日本と連合軍(主力はアメリカ軍)の激戦地となった。

アメリカ軍のガダルカナル上陸に日本海軍は直ちに反撃行動を起こし、第一次ソロモン海戦が発生した。この時までの日本軍のガダルカナルでの作戦は海軍単独によるものであったが、8月12日に「ソロモン群島要地奪回作戦」(カ号作戦)の陸海軍中央協定が締結され陸軍も奪回作戦に加わることになった[6]。 しかしアメリカ軍が日本から奪取した飛行場を巡る地上戦では、日本軍の情勢判断の誤りにより被害が拡大した。この間、周辺の海域では多くの海戦が行われ、日米両軍とも多数の艦船を失ったが工業生産力が劣る日本の方がより大きな打撃であった。また、この戦いでラバウル航空隊は往復2,000キロもの長距離飛行を強いられた。そのため、搭乗員の疲労は激しく、多くの航空機と貴重な熟練搭乗員を消耗していった。

1942年12月31日に日本はガダルカナル島からの撤退を決定し、翌年2月に撤退が行われた(ケ号作戦)。一連の撤退作戦が行われた後、1943年(昭和18年)2月9日ガダルカナル島からの「転進」(撤退)を伝える大本営発表が行われた。この戦いにおける日本軍の死傷者24,000名、アメリカ軍の死傷者6,000名を数えるまでになっていた。日本軍はガダルカナル島での戦いに敗北し、以後戦況は悪化の一途をたどる。

主な戦い典:Wikimedia Commons

Wikimedia_GuadLandings.jpg, CC 表示-継承 3.0, リンクによる

|

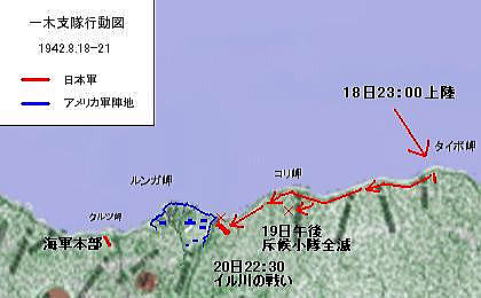

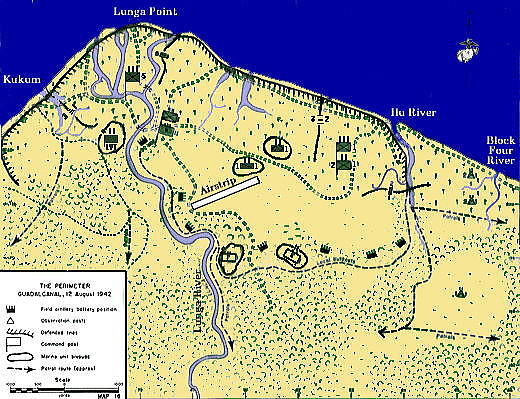

1942年8月ヘンダーソン飛行場周辺のアメリカ軍展開図:

一木支隊は東部から飛行場防衛地区へ侵攻した

一木支隊の行動概要図。

出典:Wikimedia Commons

Yuki Sue. - 戦闘詳報より概図を本人作成(地図画像はGuad19420805 JP.jpgを使用),

CC 表示-継承 3.0, リンクによる

出典:Wikimedia Commons

Hough, Frank O.; Ludwig, Verle E., and Shaw, Henry I., Jr. (不明な日付). Pearl Harbor to Guadalcanal.

History of U.S. Marine Corps Operations in World War II. Retrieved on 2006-05-16.Exact link: [1], ]

パブリック・ドメイン, リンクによる

9月12日-14日の川口支隊の攻勢

出典:Wikimedia Commons

パブリック・ドメイン, リンク

10月20日-24日の第二師団の攻勢

出典:Wikimedia Commons

パブリック・ドメイン, リンク

1943年2月の最終局面

出典:Wikimedia Commons

パブリック・ドメイン, リンク

グリーン島の戦い(ソロモン島、ガダルカナル島最後の戦い・日本軍玉砕)

出典:Wikimedia Commons

<a href="//commons.wikimedia.org/wiki/File:Txu-oclc-6552576-sb56-3.jpg"

title="

File:Txu-oclc-6552576-sb56-3.jpg">Txu-oclc-6552576-sb56-3.jpg</a>:

US Army Corps of Engineersderivative work: <a href="//commons.wikimedia.org/wiki/User:Ratzer"

title="User:Ratzer">Ratzer</a> (<a href="//commons.wikimedia.org/wiki/User_talk:Ratzer"

title="User talk:Ratzer"><span class="signature-talk">talk</span></a>)

-

<a href="//commons.wikimedia.org/wiki/File:Txu-oclc-6552576-sb56-3.jpg" title=

"File:Txu-oclc-6552576-sb56-3.jpg">Txu-oclc-6552576-sb56-3.jpg</a>,

パブリック・ドメイン, リンクによる

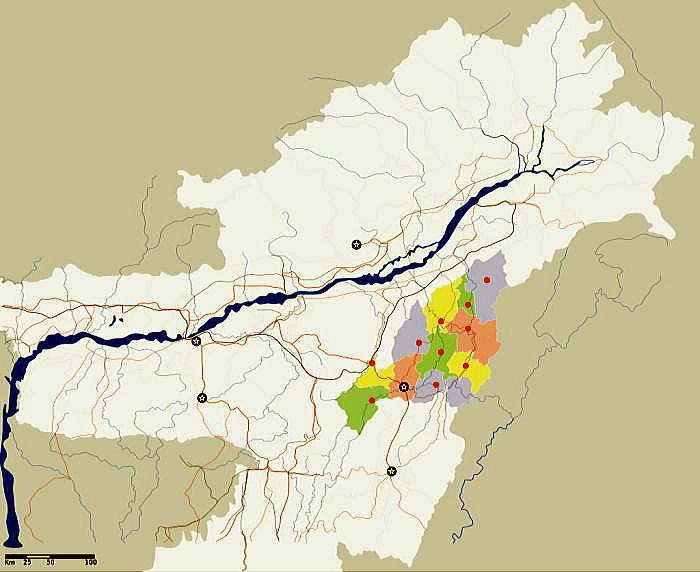

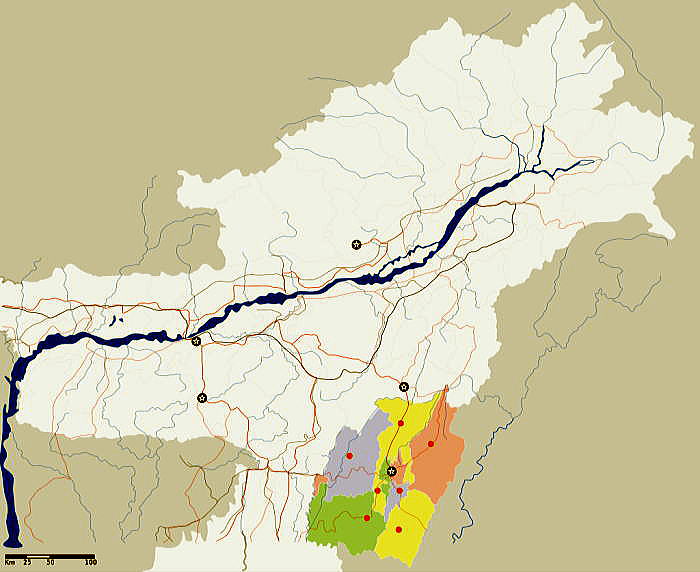

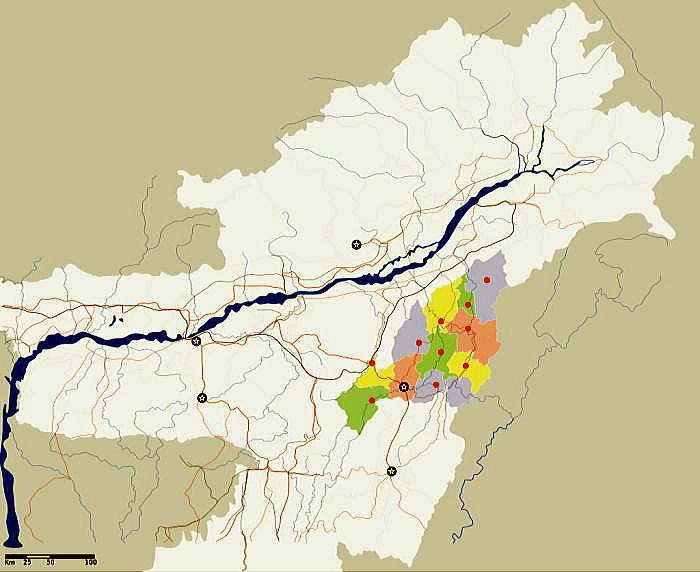

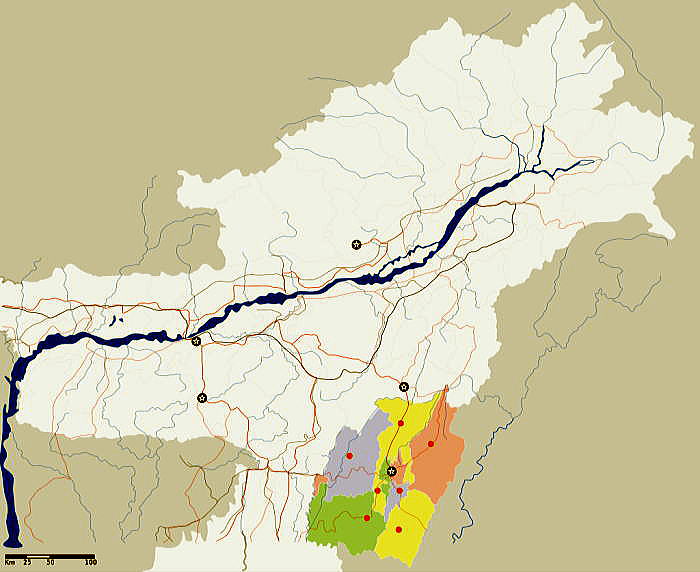

◆インパール作戦(ビルマ、現ミャンマー、インド)

インパール作戦(インパールさくせん、日本側作戦名:ウ号作戦〈ウごうさくせん〉)とは、第二次世界大戦(大東亜戦争)のビルマ戦線において、1944年(昭和19年)3月に[3]帝国陸軍により開始、7月初旬まで継続された、援蒋ルートの遮断を戦略目的として、イギリス領インド帝国北東部の都市であるインパール攻略を目指した作戦のことである。作戦に参加したほとんどの日本兵が死亡したため、現在では「史上最悪の作戦」と言われている。

当初より軍内部でも慎重な意見があったものの、牟田口廉也中将の強硬な主張により作戦は決行された。兵站を無視し精神論を重視した杜撰な作戦により、多くの犠牲を出して歴史的敗北を喫したため、「無謀な作戦」の代名詞として、しばしば引用される。この記事は、コヒマの戦い(英語版)も併せて解説する。

出典;朝日新聞デジタル

|

インパール作戦時のビルマの戦況と第15軍の作戦構想

出典:Wikimedia Commons

<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/" class="extiw" title="wikipedia:">英語版ウィキペディア</a>の<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/User:Mike_Young" class="extiw" title="wikipedia:User:Mike Young">Mike Young</a>さん - <span class="plainlinks"><a class="external text" href="https://en.wikipedia.org">en.wikipedia</a></span> からコモンズに移動されました。, パブリック・ドメイン, リンクによる |

インド国ナガランド州コヒマの位置

出典:Wikimedia Commons

<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/user:Planemad" class="extiw" title="w:user:Planemad">w:user:Planemad</a> - <span class="int-own-work" lang="ja">投稿者自身による作品</span>International Borders: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.lib.utexas.edu/maps/">University of Texas map library</a> - <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/india_pol01.jpg">India Political map 2001</a>Disputed Borders: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.lib.utexas.edu/maps/">University of Texas map library</a> - <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/china_india_border_88.jpg">China-India Borders</a> - <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/china_india_e_border_88.jpg">Eastern Sector 1988</a> & <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/china_indiaw_border_88.jpg">Western Sector 1988</a> - <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/kashmir_region_2004.jpg">Kashmir Region 2004</a> - <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.lib.utexas.edu/maps/kashmir.html">Kashmir Maps</a>.State and District boundaries: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.censusindia.net">Census of India</a> - <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.censusindia.gov.in/">2001 Census State Maps</a> - <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.surveyofindia.gov.in/soi_geo.html">Survey of India Maps</a>.Other sources: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.lib.utexas.edu/maps/ams/india/">US Army Map Service</a>, <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.surveyofindia.gov.in:8080/website/utmdata/viewer.htm">Survey of India Map Explorer</a>, <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00maplinks/">Columbia University</a>Map specific sources: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.iitg.ernet.in/rcilts/assam_political.jpg">IIT Guwahati - Assam Political map</a>, <a rel="nofollow" class="external text" href="http://nagaland.nic.in/planning&coord/photogallery/photo25537/tourist%20map_nagaland%20copy.jpg">Nagaland - GIS map of Nagaland</a>., CC 表示-継承 3.0, リンクによる |

インド国マニプル州インパールの位置

出典:Wikimedia Commons

<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/user:Planemad" class="extiw" title="w:user:Planemad">w:user:Planemad</a> - <span class="int-own-work" lang="ja">投稿者自身による作品</span>International Borders: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.lib.utexas.edu/maps/">University of Texas map library</a> - <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/india_pol01.jpg">India Political map 2001</a>Disputed Borders: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.lib.utexas.edu/maps/">University of Texas map library</a> - <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/china_india_border_88.jpg">China-India Borders</a> - <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/china_india_e_border_88.jpg">Eastern Sector 1988</a> & <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/china_indiaw_border_88.jpg">Western Sector 1988</a> - <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/kashmir_region_2004.jpg">Kashmir Region 2004</a> - <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.lib.utexas.edu/maps/kashmir.html">Kashmir Maps</a>.State and District boundaries: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.censusindia.net">Census of India</a> - <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.censusindia.gov.in/">2001 Census State Maps</a> - <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.surveyofindia.gov.in/soi_geo.html">Survey of India Maps</a>.Other sources: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.lib.utexas.edu/maps/ams/india/">US Army Map Service</a>, <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.surveyofindia.gov.in:8080/website/utmdata/viewer.htm">Survey of India Map Explorer</a>, <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00maplinks/">Columbia University</a>Map specific sources: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.iitg.ernet.in/rcilts/assam_political.jpg">IIT Guwahati - Assam Political map</a>, <a rel="nofollow" class="external text" href="http://manipur.nic.in/ManipurMap.htm">Manipur District - Maps</a>., CC 表示-継承 3.0, リンクによる |

◆サイパン島

サイパンの戦い

アメリカ軍の上陸地点、海兵2個師団の4個連隊が初日に上陸している

1944年6月15日から7月9日

出典:Wikimedia Commons

◆グアム島

グアム島の戦い

アメリカ軍の上陸地点とその後の最前線の推移

1944年7月21日~8月10日

出典:Wikimedia Commons

◆ペリリュー島

ペリリュー島の戦い

日本軍の陣地と米軍の侵攻図

出典:Wikimedia Commons

U.S. military, translated by <a href="https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%80%85:Los688"

class="extiw" title="ja:利用者:Los688">ja:利用者:Los688</a> - <a rel="nofollow" class="

external free" href="http://www.history.army.mil/brochures/westpac/p27(map).jpg">

http://www.history.army.mil/brochures/westpac/p27(map).jpg</a><a

href=

"https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%BB%E5%83%8F:Battle_of_Peleliu_map(japanese).jpg"

class="extiw" title="ja:画像:Battle of Peleliu map(japanese).jpg">

ja:画像:Battle of Peleliu map(japanese).jpg</a>, パブリック・ドメイン, リンクによる

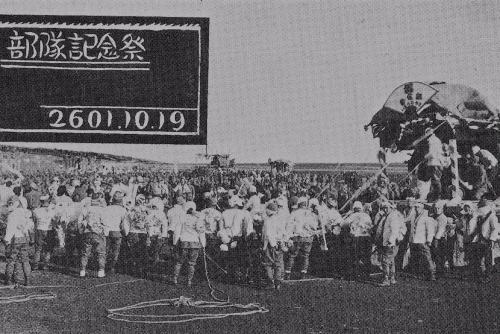

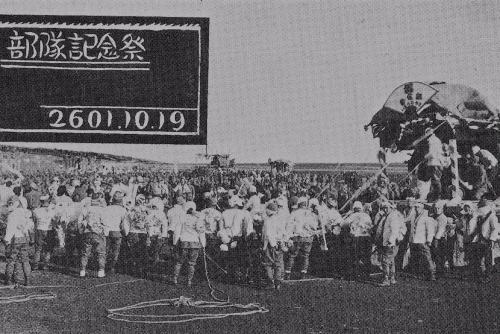

太平洋戦争開戦直前の歩兵第2連隊の部隊記念祭(北部満州)

出典:Wikimedia Commons

Imperial Japanese Army - Nobel Publishing、Inc.「Photobook My regiment」1978-10-30, パブリック・ドメイン, リンクによる

米海兵隊の上陸支援の艦砲射撃

出典:Wikimedia Commons

USGov-Military, Post-Work: <a href="//commons.wikimedia.org/wiki/User:W.wolny" title=

"User:W.wolny">User:W.wolny</a> - <a rel="nofollow"

class="external text" href=

"http://www.npswapa.org/gallery/album23/20_combat">- National

Park Service -

(Naval Historical Center, US Navy 80-G-283553)</a>,

パブリック・ドメイン, リンクによる

上陸部隊を乗せてペリリュー島の海岸に向かうアメリカ軍上陸用舟艇

出典:Wikimedia Commons

U.S. Department of Defense - <a rel="nofollow" class="external text" href=

"http://www.navy.mil/ah_online/department_arch.html">

U.S. Navy All Hands magazine</a> <a rel="nofollow" class="external

text" href=

"http://www.navy.mil/ah_online/archpdf/ah196406.pdf">June 1964</a>, p. 8.,

パブリック・ドメイン, リンクによる

ペリリューの飛行場(アメリカ軍が使用していた1945年時の写真)

出典:Wikimedia Commons

パブリック・ドメイン, リンクによる

◆ボルネオ島

ボルネオの戦いの作戦図 1945年

ボルネオの戦い(ボルネオのたたかい)は、太平洋戦争中に、

日本軍の守るボルネオ島と付属島嶼へ、オーストラリア軍を主力とした

連合軍が侵攻して起きた戦い。連合軍が勝利したが、戦略的に大きな影響はなかった。

出典:Wikimedia Commons

بواسطة MacArthur's General Staff - <a rel="nofollow" class="external

free" href=

"http://www.army.mil/cmh-pg/books/wwii/MacArthur%20Reports/MacArthur%20V1/ch12.htm">

http://www.army.mil/cmh-pg/books/wwii/MacArthur%20Reports/MacArthur%20V1/ch12.htm</a>

وملكية عامة ورابط

バリクパパンでのオーストラリア軍作戦経過 1945年7月

出典:Wikimedia Commons

太平洋上の拠点を失う日本(1943年から1945年)

出典:Wikimedia Commons

◆沖縄

アメリカ軍の沖縄上陸作戦計画図

出典:Wikimedia Commons

沖縄戦における戦闘の状況

出典:Naver

米国の沖縄における作戦 A map of US operations at Okinawa

出典:Wikimedia Commons

CC BY-SA 3.0, Link

出典:沖縄戦とは何か、深く知るためのQ&A 朝日新聞 2017年6月23日

米軍の上陸と進攻

出典:毎日新聞

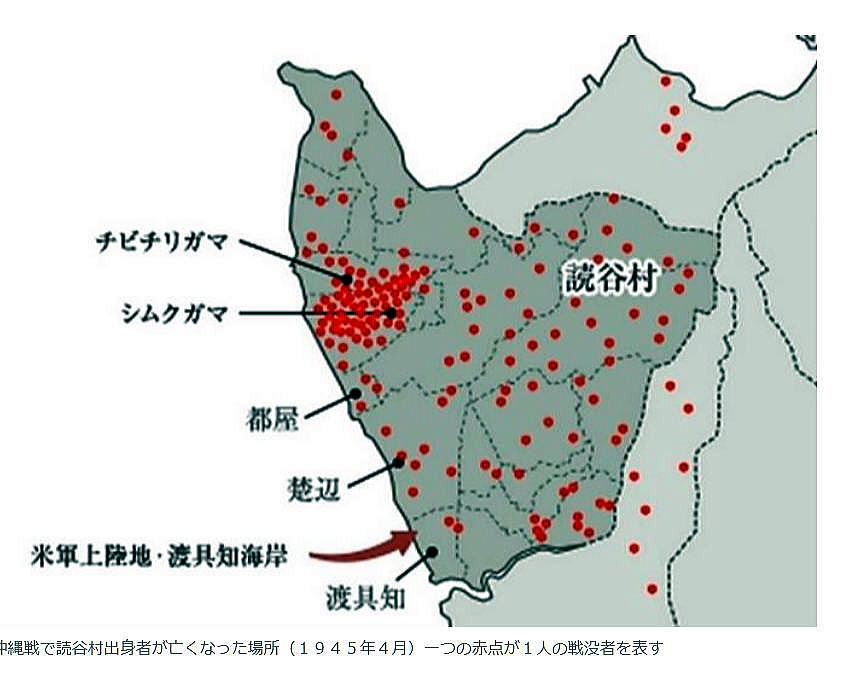

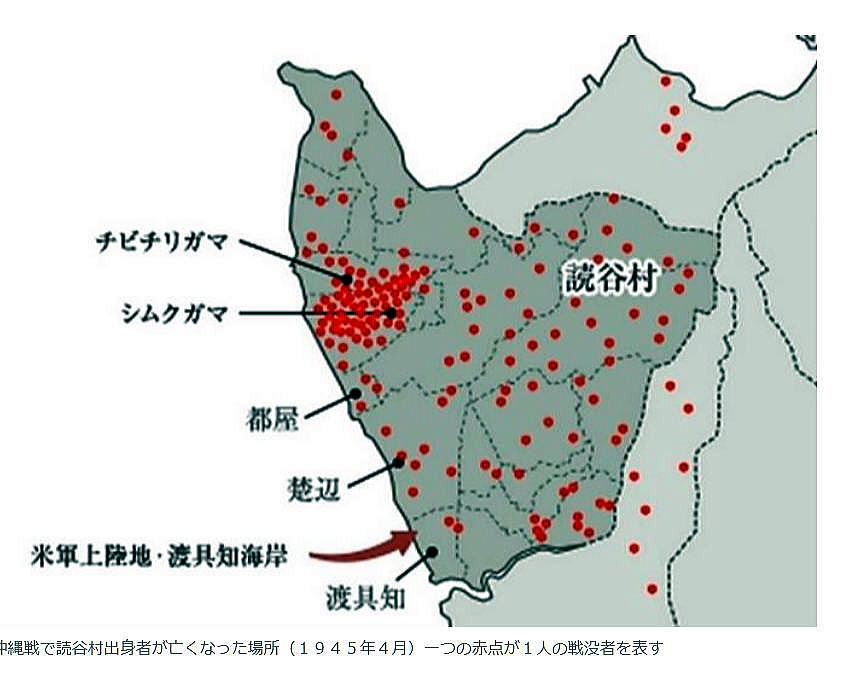

読谷の戦没者を地図でたどる 沖縄戦デジタルアーカイブ 沖縄タイムズ

沖縄戦で読谷村出身者が亡くなった場所(1945年7月)

一つの赤点が1人の戦没者を表す

出典:沖縄タイムズ 2017年(平成29年) 12月22日

沖縄本島(読谷村)に上陸中のアメリカ軍(1945年4月13日)

出典:Wikimedia Commons

Door Post-Work: <a href="//commons.wikimedia.org/wiki/User:W.wolny"

title="User:W.wolny">

User:W.wolny</a> - <a rel="nofollow" class="external

free" href=

"https://arcweb.archives.gov/arc/">https://arcweb.archives.gov/arc/</a>,

Publiek domein, Koppeling

沖縄戦で読谷村出身者が亡くなった場所(1945年5~6月)

一つの赤点が1人の戦没者を表す

出典:沖縄タイムズ 2017年(平成29年) 12月22日

沖縄戦で読谷村出身者が亡くなった場所(1945年7月)

一つの赤点が1人の戦没者を表す

出典:沖縄タイムズ 2017年(平成29年) 12月22日

伊江城山の日本軍陣地、各砲座や銃座は地下坑道や壕で結ばれ、

山全体が要塞化されている状況が記載されている。この様な要塞が至る所に構築された。

八原博通第32軍高級参謀の「寝技戦法」について

大本営陸軍部は、1944年(昭和19年)8月19日に、アメリカ軍を相手にしたサイパン島の戦いやグアムの戦いの戦訓を十分に取り入れ作成した「島嶼守備要領」を太平洋各地の島嶼守備隊に指示している。同要領では特に、アメリカ軍の猛烈な砲爆撃に対抗できる陣地の選定要領や戦闘要領が強調されていた[90]。

また、大本営陸軍部第一課が前線からの報告を纏め編纂した「戦訓報」でも、サイパンの失敗と対策やペリリュー島の戦いの善戦は各部隊に伝えられており、沖縄戦に先立つ硫黄島の戦いでは戦訓を活かして坑道陣地による持久戦術を徹底し、アメリカ軍を苦戦させている[91]。

八原の作戦計画も「島嶼守備要領」に沿うものであり、硫黄島と同様に戦訓を十分活かすべく、アメリカ軍やイギリス軍による砲爆撃対策として強固な陣地作りに心血を注いでいる[92]。八原は講道館柔道家がアメリカの屈強なボクサーを相手に異種試合をしたときに、柔道家は終始寝技でボクサーの強烈なパンチを封殺し、遂に快勝したという講談からヒントを得ており、この作戦を『寝技戦法』と自ら称した[93]。

寝技戦法の中心は築城であり、連合国軍艦艇の艦砲射撃や1トン爆弾などの強烈なパンチがあっても、それを跳ね返す堅固な築城があれば、敵の物量を無価値にできると考え、戦車も対戦車築城を徹底させれば恐れるに足らずとも考えた[94]。

八原参謀は「不可能を可能にする唯一の道は強固な築城であり、洞窟戦法である。」との『寝技戦法』の基本方針を記した「必勝の途」というパンフレットを作り全軍に布告し、全将兵に徹底した築城を命じた[94]。

脚注

^90 『戦史叢書 沖縄方面陸軍作戦』、86頁。

^91 白井明雄 『日本陸軍「戦訓」の研究』芙蓉書房出版、2003年、72頁。

^92 前掲:白井(2003年)、280頁。

^93 稲垣(2003年)、225頁。

^94 a b 稲垣(2003年)、226頁。

出典:Wikimedia Commons

By United States Army (Post-Work: <a href="//commons.wikimedia.org/wiki/User:W.wolny"

title=

"User:W.wolny">User:W.wolny</a>) - <a rel="nofollow"

class="external text"

href="http://www.army.mil/cmh-pg/books/wwii/okinawa/">www.army.mil</a>,

Public Domain, Link |

|