2016年3月10日(木)、自然エネルギー財団が開催した 国際シンポジウムREvision2016 自然エネルギー飛躍の時 に参加しました。

自然エネルギーの財団のサイトから動画を視聴できますが、すべて視聴すると1日かかりますので、当日のメモから講演の概要を紹介いたします。メモから作成したものなので、正確な内容を確認したい場合には、上記のサイトより、資料、動画をご覧ください。

■セッション3:自然エネルギー政策の新しい潮流

セッション3では、日本、ドイツからそれぞれ新しい流れへの取り組みの状況について、パリ会議を契機とした今後の世界の潮流の大きな変化、世界の風力発電の潮流について、講演者から報告がありました。

日本でもようやく取り組みがはじまったものの、世界の潮流のはるか後方において行かれていることが鮮明になりました。

モデレーター:大林 ミカ

(自然エネルギー財団事業局長)

この大きな変革、革命にどういうフレームワークが必要か。

●日本のエネルギー政策の進展

藤木 俊光

(資源エネルギー庁

省エネルギー・新エネルギー部長)

撮影:鷹取敦(Nikon COOLPIX S9900)

日本のエネルギー政策は大きく変わろうとしているまっただ中。再エネの可能性を広げていく方向。

電力システムの改革:広域融通の拡大、系統ルールの明確化・透明化、市場の活性化。

第1段階は2015年4月「電力広域的運営推進機関を設立」、第2段階は2016年4月の小売り自由化、第3段階は2020年の送配電部門の法的分離等。

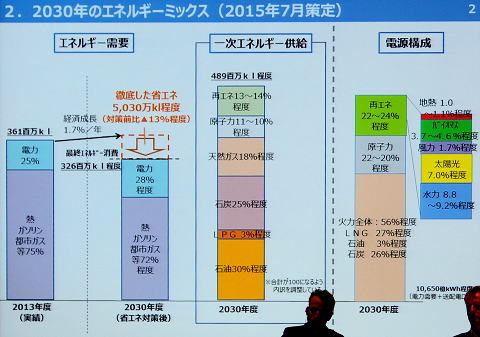

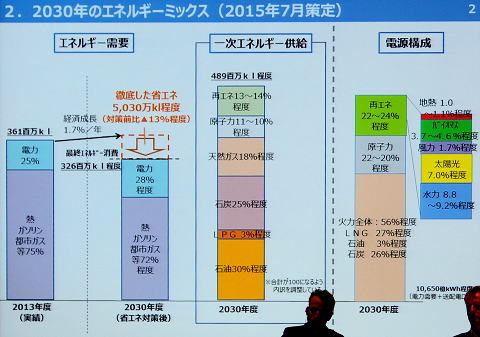

2015年7月に2030年のエネルギーミックス策定。省エネはまだまだ手つかずの部分がある。再エネは2割を超えて入れる。

撮影:鷹取敦(Nikon COOLPIX S9900)

再エネはFITで急拡大したが、いろいろ課題が生じた。

今後の課題は、技術・コストの革新(諸外国と比較して高いコスト、系統制御、蓄電池等)、仕組みの革新(FITの見直し、系統運用ルールを公共インフラとして見直す、情報開示等いままで不十分だった)、プレーヤーの革新(新ビジネス、プロの再エネ事業者)。重要電源としてFIT卒業へ。

プロの再エネ事業者とは、FITが終わった後、自分で売り先を開拓し、値段交渉ができる事業者であり、それを育てる必要がある。

●ドイツ:自然エネルギーの新しい政策と行方

ディミトリ・ペシア

(ドイツ・アゴラエナギーヴェンデ

欧州エネルギー協力シニア・アソシエイト)

撮影:鷹取敦(Nikon COOLPIX S9900)

福島第一原発事故はドイツにも大きな影響。原発をやめていく最良の方法を提案。2050年には80%が再エネに。コスト効率が高いソーラーと風力が重要。化石燃料に対抗できる。

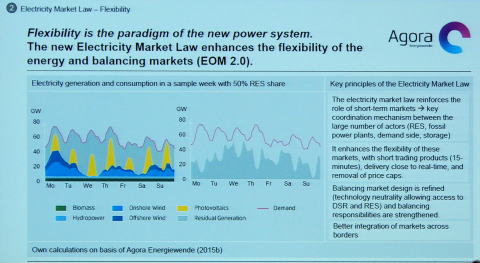

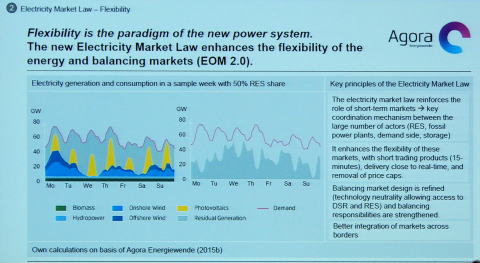

2030年に50%再エネにするために、立法(多様性確保、入札制度、市場の統合)、電力市場の改革(インセンティブ、フレキシビリティ)、石炭火力の低下などが必要。市場の活用により日蝕(広域で短時間に発電量が低下する)の時も安定していた。供給安定措置として、市場外で予備力を確保する。

従来の「ベースロード電源」から離脱しつつある。風力とソーラーによる柔軟な電力システムへ。

撮影:鷹取敦(Nikon COOLPIX S9900)

●太陽光発電のチャンスと政策的障壁

ジェレミー・レゲット(ソーラーセンチュリー創立者)

撮影:鷹取敦(Nikon COOLPIX S9900)

過去8年間、ソーラーは大きく増えている。特に直近の3年間が著しい。

"THE WINNING OF THE CARBON WAR"という本を出した。無料でダウンロードも出来るし、書籍としても購入できる。

http://www.jeremyleggett.net/download-page/

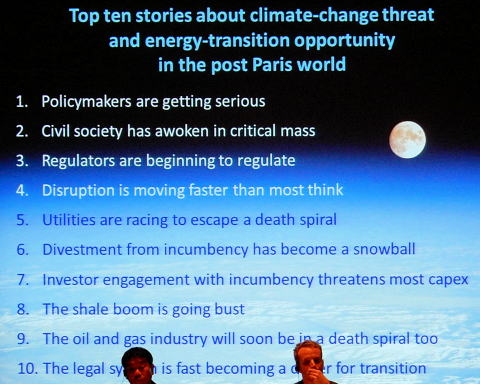

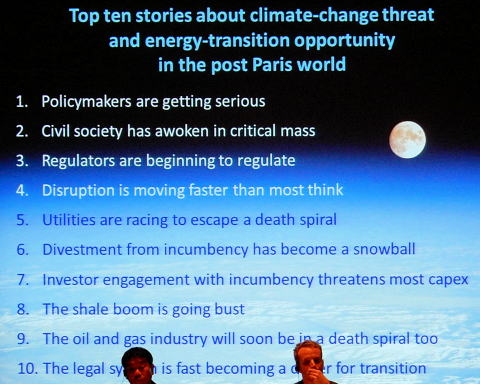

エネルギー移行のトップ10のストーリー。

撮影:鷹取敦(Nikon COOLPIX S9900)

政策立案者が真剣になりつつある。市民社会がこれを後押ししている。規制当局による規制がはじまり、化石燃料を燃やすことができなくなりつつある。

2014まで石油に投資されてきたが、事態が変わった。化石燃料の事業の売却が進んでいる。化石燃料の設備投資へのリスクが大きくなっている。シェールガス・シェールオイルは石油価格が高い時でさえ、つぶれる可能性が予測されていたが、いまや石油は30ドルになり、シェールガス・オイルのリグは減っている。設備は一旦止めるとだめになるので石油価格が高くなったからスイッチを入れて再開というわけにはいかない。石油会社は、気候変動の問題とは別に、だめになってきている。株主価値を破壊し、もはや黄昏の産業。

法制度がエネルギー移行を急速に後押ししてる。目標が十分厳しくないとオランダ政府を訴えた裁判で政府は負けた。石油会社が気候変動に関するクラスアクション(集団訴訟)で訴えられた。

パリ会議で全てが変わる。エネルギーの移行は加速するしかない。最初に動いた人の方が得をする。

石油価格が下がると自然エネへの開発が滞るのではなという考えがあるが、実際にはそうなっていない。石油価格が高ければ自然エネが普及し、安ければ既存の石油のビジネスは打撃を受けている。

●風力発電の効果的利用を実現する政策

クラウス・ラーヴェ

(世界風力エネルギー会議(GWEC)会長)

撮影:鷹取敦(Nikon COOLPIX S9900)

GWECは、世界的な「業界団体の」業界団体。

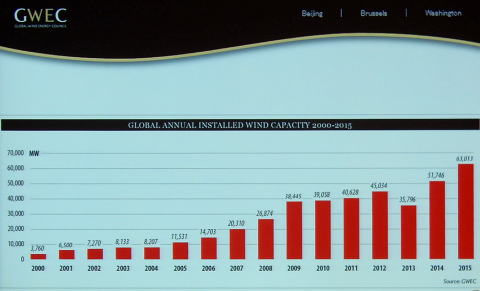

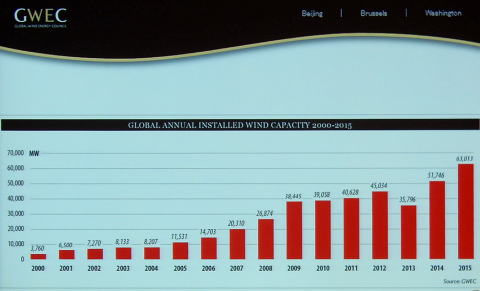

過去15年間、風力の累積発電容量は拡大。毎年平均で24%以上伸びている。設置ベースでは2013年に減っているが、米国の税額控除が不安定な問題の影響。つまり風力発電は政策主導のマーケットだということ。

撮影:鷹取敦(Nikon COOLPIX S9900)

世界で拡大しており、累積発電容量は中国が特に大きい。米国、ドイツ、インド、スペインと続く。OECD非加盟国(途上国)でも伸びている。

フランスとドイツ、中国とインド、アルゼンチンとブラジルを比較すると、導入量の違いが大きい。エネルギー市場は政策で決まる、ということが分かる。安定した仕組みがあり投資家が信頼できるかどうか。

いまや風力は周縁ではなく大きな存在。グローバル化と分散化・分権化(小規模事業者)が同時進行している。

気候変動と、エネルギー貧困に対応しなければならない。

再エネ市場が拡大し、新しいプレーヤーが参入している。

以前は電力会社独占の時代があり、選択肢はなかった。再エネ業界により変革が進み、より透明になった。系統事業者は独占的な存在として残る。数千キロ伸びるガスパイプラインのように、電力も系統の国際運用が必要。

国の発展の段階が違う場合には、違う仕組みが必要。

日本はマーケットを刺激する必要がある。ポテンシャルはあるはず。発送電の所有からの分離(アンバンドル)が必要。

市場は「主人」ではなく「召使い」であるべき。

21世紀は通信にも必要な電気の世紀。脱植民地の第二段階。残った障壁は人為的なもので政策のみ。

●セッション3討論

撮影:鷹取敦(Nikon COOLPIX S9900)

(再エネの役割を大きくするために必要なこと)

藤木 俊光(資源エネルギー庁)

・かなり大きな努力が必要。

・FITは強力だが頼りすぎた。自立に向けた方向が必要。

・風力、地熱は規制の見直し、R&Dが必要

・再エネの22〜24%の目標は天井ではない。重要電源として育って欲しい。

・セットで電気を使う方も変えていかなければ。

(ドイツの電力マーケットに再エネを放れるために必要なもの)

ディミトリ・ペシア(ドイツ・アゴラエナギーヴェンデ)

・長い経験。1980年にはニッチだった。

・15年以上かけて展開し、長期目標を達成した。

・マーケットの柔軟性が必要。

・電力会社の問題としては、方向性は明らかだったのに投資してこなかったこと。今は変わろうとしている。

(日本が大きな波に乗るためには)

ジェレミー・レゲット(ソーラーセンチュリー)

・大事なのは波と流れに乗ること。

・向こう数年間多方面で変化

・2030年にカーボンからフェーズアウトするのがエンドポイントなので、今からもっと大胆な取り組みが必要。

(日本に提案を)

クラウス・ラーヴェ(世界風力エネルギー会議(GWEC))

・日本でも気象データのマッピングによるポテンシャルの把握が必要

・系統(グリッド)の増強が必要。運用も重要。

・20世紀のままの系統が使われている。拠点を変える必要がある。

・新たな消費地へ。資金が必要だが沢山あるはず。投資先がないとされている資金がある。安心な投資となる。

つづく

|