シルクロードの今を征く Now on the Silk Road  サマルカンド1日目 サマルカンド1日目ティムール Temur 青山貞一 Teiichi Aoyama 池田こみち Komichi Ikeda 掲載月日:2015年3月22日 独立系メディア E-wave Tokyo 無断転載禁 Copyright by T.Aoyama & K.Ikeda |

シルクロードの今を征く Now on the Silk Road  サマルカンド1日目 サマルカンド1日目ティムール Temur 青山貞一 Teiichi Aoyama 池田こみち Komichi Ikeda 掲載月日:2015年3月22日 独立系メディア E-wave Tokyo 無断転載禁 Copyright by T.Aoyama & K.Ikeda |

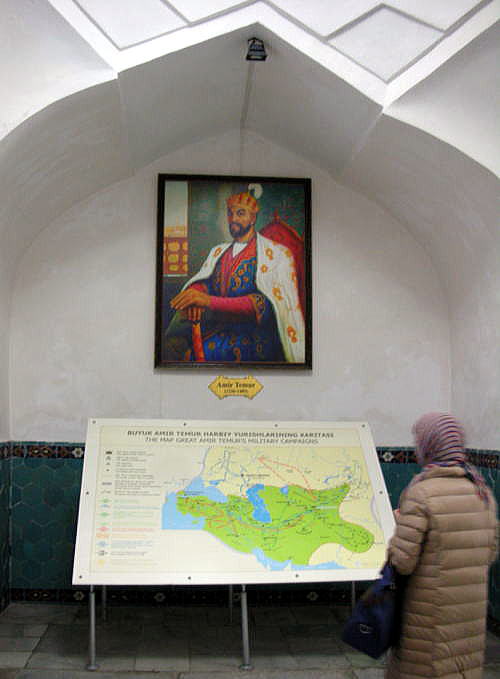

| 総合メニュー(中央アジア) ルハバッド廟へ ルハバッド廟 アムールティムール アムルティムル廟1 アムルティムル廟2 アムルティムル廟3 この後、ティムール及びその一族の霊廟、アミール・ティムール廟に向かいます。このアミール・ティムール廟は、グリ・ティムール廟あるいはグリー・ティムール廟ともよばれています。 先に、ティムール朝について解説しましたが、ここでは、ティムールについて解説したいと思います。まず下の写真にある肖像画は「ティムール」です。この肖像画は、この後行くティムール一族の霊廟、アミール・ティムール廟に掛けられていたものです。  撮影:青山貞一 Nikon Coolpix S8 2015-3-1 以下はティムールの生い立ちと歴史です。 出典は主にWikipedia及び中央ユーラシア史 小松久男(山川出版社)などによっています。 ◆名前の由来 まず「ティムール」という表記はアラビア文字の綴りに由来しています。またペルシア語による綴りに基づいて「ティームール」とも表記されます。ペルシア語では「跛者のティムール」を意味する「タメルラング」「ティムーリ・ラング」「ティムール・イ・ラング」と表記されています。 なお、ティムールは右脚が不自由であると数々の伝記で伝えられており、「跛者のティムール」「びっこのティムール」を意味する「タメルラング」「ティムーリ・ラング」の呼び名でも知られています。  馬に乗っているティムールの銅像です。これはウズベキスタンの首都、タシケントのティムール広場にあります。 撮影:青山貞一 Nikon Coolpix S8 2015-3-4  サマルカンドのレギスタン広場起点のロータリーにあるティムール像です。 撮影:青山貞一 Nikon Coolpix S8 2015-3-1  出典:タシケントにあるティムール博物館 またティムールの名は中世モンゴル語では Temur、現代ウズベク語では Temur であり、「テムル」とも表記されます。『明史』などの漢語史料では「帖木児」と表記されていました。 ティムールはチンギス・ハーンの子孫ではなかったために生涯「ハン」の称号を名乗らず、「キュレゲン(グルガン、ハンの婿)」「アミール(長、司令官)」の称号を名乗っています。 ティムールが鋳造した貨幣にはチャガタイ家のハンの名前と共にキュレゲンの称号が刻まれ、モスクの金曜礼拝でもハンの名前とキュレゲンの称号がフトバに入れて唱えられていました。ティムールが没してからおよそ20年後、ティムール朝で編纂された史書『ザファル・ナーマ』では、ティムールが生前名乗らなかった「ハーガーン(ハン)」「スルターン」の称号が追贈されています。

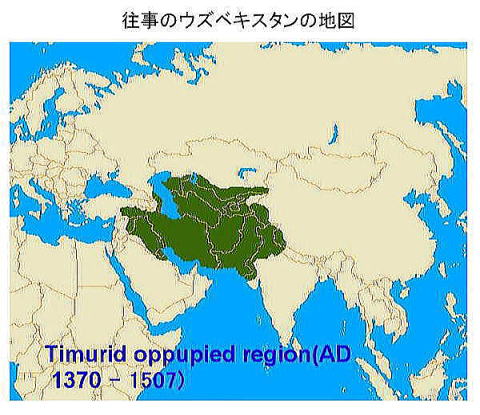

次に、分裂状態にあったイルハン国に進出し、現在のアフガニスタン、イラン、イラク、アルメニア、グルジアを支配下に置きました。さらに北上してカフカスを越えルーシ諸国(ロシア)に侵入しています。 1396年、ティムールはインドに遠征し、デリー・スルタン朝の都デリーを占領しています。翌年、アゼルバイジャンを統治していた三男が反乱をおこしたため遠征し、グルジアにも侵攻しました。さらに、マルムーク朝からシリアを奪い、ダマスカスを占領、続いてイラクにも進出し、バグダードに入城しています。  往事のウズベキスタンの領土(版図) ティムール帝国 (1307年 - 1507年) 出典:Wikipedia  モンゴル帝国 (1206年 - 1634年) 出典:Wikipedia  ウズベキスタンを中心とした現在の地図 出典:グーグルマップ 中国遠征 1402年には中央アナトリアに進出、バヤズィト1世率いる12万のオスマン軍を破り、バヤズィト1世を捕虜にしています(アンカラの戦い)。オスマントルコは壊滅的な打撃を受け、オスマン軍に包囲されていたビザンツ帝国は救われることになります。 これらの遠征で、かつてのモンゴル帝国の西半分を支配し、オスマン朝、マムルーク朝がティムールに服属しています。オスマン帝国を破ったことで西の脅威がなくなり、中国遠征の準備にとりかかりました。 ティムールの東方遠征の真意については、単に戦利品が目的、中国ではなくモンゴル高原が遠征の目的地だった、当時ティムールの元に亡命していた北元の皇子オルジェイ・テムルを北元のハーン位に就けて全モンゴルへの影響力を有する意図があったと諸説あります。 1404年、ティムールはモンゴルの元を滅ぼした明を討伐するために、20万の遠征軍を率いて出陣しました。 1405年2月18日にティムールはオトラルで病没しました。しかし、遠征途中で病に倒れ、1405年にオトラルで病没しています。享年69歳です。亡くなる直前、「神のほかに神は無し」と言い残しました。 ※「神(アッラー)のほかに神は無し」とはイスラム教の信仰告白です。 香水と香料がかけられたティムールの遺体は装飾された担架に乗せられ、密かにサマルカンドに搬送されました。しかし、ティムールの死を知った王族たちは、ピール・ムハンマドを後継者とする遺言に背いて王位を主張しました。病没してから5日後、ティムールの遺体はサマルカンドのアミール・アミール廟に安置されました。 3月18日、サマルカンドを占拠したハリール・スルタンによってあらためて正式な葬儀が行われ、全てのサマルカンド市民が黒い喪服を着用しました。葬儀のとき、ティムールが生前に愛用していた太鼓が廟に運び込まれ、他の人間が使用できないように引き裂かれました。  ミハイル・ゲラシモフによるティムールの復顔像 出典:Wikipedia アミール・ティムール廟 ティムールはサマルカンドのアミール・ティムール廟(アミールの墓)に眠っています。その棺の裏には「私がこの墓から出た時、大きな災いが起こる」と刻印されていました。 1941年、ソ連の調査団が開封し、ティムールの脚の障害などを確認しました。その3日後、バルバロッサ作戦(第二次世界大戦のドイツのソ連侵攻)が実行されました。これに恐怖を感じたソ連は棺を鉛で溶接し、これ以後、この棺は開封されていません。 以下はアミール・ティムールからウルグ・ベクまでの家系です。 アムール・ティムール 祖父

ティムール帝国のその後 ティムールの死後しばらくして後継者争いのため国は分裂、1500年頃ウズベク人勢力にサマルカンドを占領され、140年続いたティムール朝は滅亡します。 ティムールの子孫バーブルはインドのデリーに逃れ、1526年にムガール帝国を建国します。また、イランではシーア派のサファヴィー朝が、またブハラを中心に シャイバーン朝(ブハラ・ハン国)が興り、互いに抗争を繰り返します。 やがて、大航海時代が到来し、シルクロードはさびれ、また戦いに火器や巨砲が使われ始め、騎馬遊牧民族の軍事的優位性は失われます。その後、二度と中央アジアに大帝国が建設されることはなく、ロシアと清の二大強国が侵略して来ることになります。 ティムールの人物像 ティムールを描いたと伝えられる肖像画の中で信頼性の高いものは無く、容貌を詳しく記した文章も少ないのです。晩年のティムールと対面した人物の一人であるアラブシャーはティムールの容貌について、「背が高く肩幅が広い。大きな頭と濃い眉、あごひげを生やしていた。長い手足を持っていたが、右脚は不自由だった。目は蝋燭のようではあるが、光は無かった」と描写した。身長はおよそ170cmと、14世紀当時の人間の中では長身に分類されます。 ティムールは右脚が不自由であると伝えられており、「跛者のティムール」「びっこのティムール」を意味する「タメルラング」「ティムーリ・ラング」の呼び名でも知られています。 1941年5月から6月にかけてソビエト連邦の調査隊が廟に安置されていたティムールの遺体も調べられました。この時の調査によって、ティムールは赤色の髭を生やしていたこと、手・肘・膝の3か所に矢傷を負っていたことが判明しました。また、調査隊はティムールの顔をモンゴロイドをベースにしてコーカソイドの特徴がいくらか加わった容姿と分析しました。 ティムールの性格 ティムールは冗談や嘘を好まない性格であり、読み上げさせた文をすべて暗記するほどの優れた記憶力を有していました。また音楽を好み、アラブから中国に至る東西の楽士で混成された楽団が奏でる歌曲に耳を傾けていました。 ティムールは読み書きこそできなかったものの、彼と対面した人間は概して教養人という印象を抱いていました。国が拡大するにつれて、ティムールは歴史に強い興味を抱くようになり、遠征の途中時間が空いたとき従者に書物を読み上げさせたそうです。 歴史以外にも医学、天文学、数学の価値を評価し、建築に関心を示していました。さらにティムールは学者のほかに芸術家、職人に対しても尊敬の念を抱いていたとされています。 1401年、ダマスカスを攻略した時、マグリブの事情について強い興味を持つティムールのためにハルドゥーン(注を参照のこと)は地理書『マグリブ事情』を献呈しています。 そのアラビア語で書かれた『マグリブ事情』は後世に優れた史書を残そうというティムールの思惑により、書記によってテュルク語に翻訳されました。 ハルドゥーンは35日間ティムールの陣営に滞在し、歓待を受け、ティムールと言葉を交わしています。エジプト帰国後にハルドゥーンはモロッコのマリーン朝のスルターンに宛てた報告書の中で、ティムールの知性と探究心を讃える文を書いています。

◆イスラームの信仰 イスラム教を信仰するとともにモンゴルの伝統にも従ったティムールですが、伝統的なモンゴルのシャーマニズムを信仰する人間に改宗を強制しなかったそうです。 ヤズディー、ハーフィズ・アブルー、アラブシャーらティムールと同時代の歴史家は、ティムールが絵画に興味を持っていたことを記録しています。ティムールはマニ教の教祖マニが描いたという絵画を飾り、ペルシアやバグダードの画家に宮殿を飾る壁画を描かせています。 ティムールは信心深いムスリムとは言い難かったものの、一定の信仰心も持ち合わせており、スーフィズム(神秘主義)に強い関心を抱いていました。スーフィズムだけでなく正統派のイスラームにも敬意を表し、ティムールはウラマーと積極的に交流を持ち、イスラーム学者の著述活動に保護を与えています。 ティムールは父のタラガイが師事していたスーフィー・シャムスッディーン・クラールを尊敬し、自身の軍事的成功はクラールの祈りによってもたらされたと述懐しています。バルフ包囲の際にティムールの陣営を訪れたスーフィー・サイイド・バラカはティムールの成功を予言し、ティムールは彼を師父としています。 バラカは宗教面だけでなく政治においてもティムールに助言を与え、1404年に没しています。ティムールは自分が死んだ後はバラカの足元に葬って欲しいと考え、ティムールが亡くなった後、バラカの遺体はアミール・ティムール廟に運び込まれティムールの近くに安置されています。 1373~74年、ティムールは故郷のキシュに建立されていたクラールの廟の隣に新たな廟を建て、ここに父タラガイの遺体を安置します。 1397年にはヤシにあるスーフィー・アフマド・ヤサヴィーの墓を巡礼しました。この時にヤサヴィーの廟に用地をワクフとして寄進し、霊廟の増築を命令します。  ティムールが増築したホージャ・アフマド・ヤサヴィー廟 出典:Wikipedia  This photo of The Mausoleum of Khoja Ahmed Yasawi is courtesy of TripAdvisor  This photo of The Mausoleum of Khoja Ahmed Yasawi is courtesy of TripAdvisor  This photo of The Mausoleum of Khoja Ahmed Yasawi is courtesy of TripAdvisor

ある年代記には、ティムールがキリスト教寺院の神性とキリスト教徒の信仰心に理解を示した伝承が記されています。三年戦役でアルメニア攻略の際、ティムールは虐殺を逃れて洞窟内の修道院に隠れたキリスト教徒の集団に遭遇し、彼らに命を助けるかわりに修道院が保管している古い写本を提出するように要求しています。 キリスト教徒は命よりも大事な写本の提供を拒み、彼らの信仰心に心を打たれたティムールは命を助けたといいます。 つづく |