|

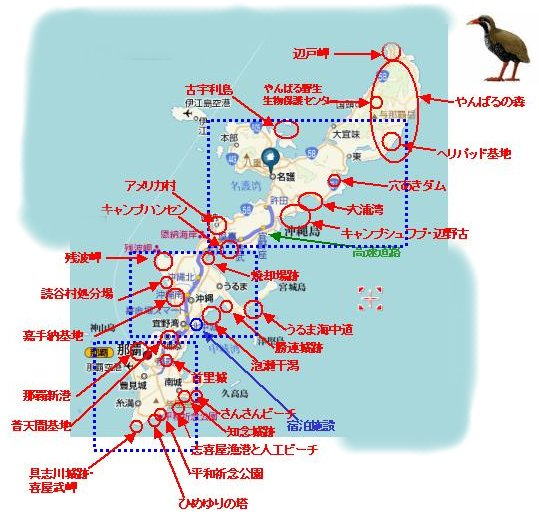

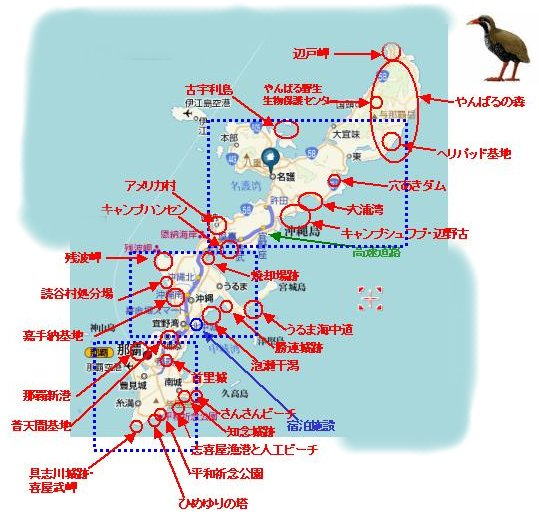

ここ数年、毎年のように沖縄本島にでかけている。調査や研究などの仕事ででかけているのだが、それとは別に沖縄に残された希有な自然を自分の目に焼き付け、そして記憶と写真に記録にとどめようとしている。

沖縄の自然環境やそれをとりまく海洋生態系は、世界的に見ても稀有なものであったはずだが、常軌を逸した米軍基地の存在、それに今や「常習化」している公共事業への依存症によって、次々に破壊され、見る影もない。

現在の沖縄、とくに本島で紺碧そしてマリンブルーの海や珊瑚の浜辺を見つけるのはそう容易でなくなっている。

私の「沖縄の記憶 Memory of Okinawa」シリーズでは、沖縄本当に残され同時に絶滅の危機に瀕している自然生態系や歴史文化遺産を写真を中心に紹介する。

その第9回目は、「沖縄の城(グスク):首里城」である。

2009年2月13日〜15日の沖縄現地視察で訪問した場所・機関

沖縄県には離島を含めて多くの城がある。

城のことを沖縄ではグスクと言う。今回はごく一部ではあるが、琉球王国の城である「首里城」、その琉球王国(王府)に叛旗を翻した阿麻和利が築城した「勝連城」、それに沖縄本島最南端にある「具志川城跡」、さらに本島南西部に残る「知念城跡」を紹介したい。

まず離島を含めた沖縄の城をリストにしてみた。ただし、()内は城がある沖縄県の市町村名、だいだい色は今回訪問した城。離島は含まない。

| 沖縄本島の城(グスフ)一覧 |

世界遺産系

---------

首里城(那覇市)●

勝連城(うるま市)

今帰仁城(今帰仁村)

座喜味城(読谷村)

中城城(中城村)

園比屋武御嶽(那覇市)

玉 陵(那覇市)

識名園(那覇市)

斎場御嶽(知念村) |

非世界遺産系

---------------

国頭城(大宜見村)

羽地城(名護市)

仲尾次上城(名護市)

名護城(名護市)

山田城(恩納村)

屋良城(嘉手納町)

伊波城跡(石川市)

安慶名城跡(具志川市)

江洲城(具志川市)

喜屋武城(具志川市)

浜城(勝連町)

比嘉城(勝連町)

伊計城(与那城町)

泊城(与那城町)

西城(与那城町)

知花城(沖縄市)

越来城(沖縄市)

北谷城(北谷町)

浦添城(中城村) |

非世界遺産系

---------------

具志川城(糸満市)

知念城(知念村)

浦添城跡中城(浦添市))

伊祖城(浦添市)

三重城(那覇市)

屋良座森城(那覇市)

御物城(那覇市)

豊見城城(村)

八重瀬城(東町)

勢理城(平町)

大里城(大里村)

佐敷城(桟敷村)

垣花城(玉城村)

玉城城(玉城村)

糸数城(玉城村)

具志頭(志頭村)

南山城(糸満市)

国吉城(糸満市)

|

■首里城(那覇市)

沖縄の城の最初は、2月15日に向かった話しの首里城である。

首里城は琉球王朝の王城で沖縄県内の最大規模の城(グスク)であった。戦前は正殿などが国宝であったが、1945年(昭和20年)の沖縄戦と戦後の琉球大学建設により完全に破壊され、わずかに城壁や建物の基礎などの一部が残っている。

※大学建設で国宝級、世界遺産級の城を壊すこと自体、文化レベルの

低さを物語るものだ。文部省や文化庁、翁県、那覇市教育委員会が

そんな開発をよくも許可したものである。

守礼門

撮影:青山貞一 Nikon Digi Camera CoolPix S10 2009年2月

※私の高等学校時代の2年先輩が琉球大学農学部で教授をしていた

頃、私は最初に家族で沖縄にでかけたことがある。先輩の家は西原

にあり、守礼門で待ち合わせた。

グーグルアースから見た首里城一帯。赤い枠内が首里城の中心部。黄色い枠内が首里城の正殿。周辺は住宅が建て込んでいる。Source: Google Earth

首里城の前に「琉球王国」について紹介しよう。

■琉球王国とは

琉球王国とは、今から約570年前(1429)に成立し、約120年前(1879)までの間、約450年間にわたり、日本の南西諸島に存在した王制の国のことである。

北は奄美諸島から南は八重山列島までの琉球諸島には、約3万2千年前から人類が住んでいたことがわかっている。琉球諸島には、先史時代を経て、日本の鎌倉時代に当たる12世紀頃から一定の政治的勢力が現れはじめた。

各地に「按司(あじ)」とよばれる豪族が現れ、彼らが互いに抗争と和解を繰り返しながら次第に整理・淘汰され、やがて1429年尚巴志(しょうはし)が主要な按司を統括し、はじめて統一権力を確立した。これが尚(しょう)家を頂点とする琉球王国の始まりであった。

その後、琉球では独自の国家的な一体化が進み、中国をはじめ日本、朝鮮、東南アジア諸国との外交・貿易を通して海洋王国へと発展してきた。首里城はその海洋王国の政治・経済・文化の中心であった。

琉球王国の歴史の中では、一度だけ大きな政権交代があった。統一王朝が成立してから約40年後の1469年、伊是名島(いぜなじま)の農夫出身の金丸(かなまる)がクーデターにより政権を奪取し新王朝を開いた。

しかし、金丸は前例に従い、また中国皇帝との関係にも配慮して尚王家を継承し、尚円王(しょうえんおう)と名乗った。このため、琉球王国の歴史では、この政権交代以前の王朝を「第一尚氏王統」、それ以後を「第二尚氏王統」と呼んでいる。

さて、この第二尚氏王統は、初代国王尚円(しょうえん)から数えて19代目の国王の尚泰(しょうたい)時代まで(約400年)続いた。その間、1609年に日本の薩摩藩が3000名の軍勢をもって琉球に侵攻し首里城を占拠した。

それ以後270年間にわたり琉球王国の表向きは中国の支配下にありながら、内実は薩摩と徳川幕府の従属国であるという微妙な国際関係の中で存続していた。

しかし、やがて日本の明治維新により成立した日本政府は、1879年(明治12)軍隊を派遣し首里城から国王尚泰(しょうたい)を追放し沖縄県の設置を宣言した。ここにおいて、琉球王国は滅亡した。

※那覇市教育委員会の首里王国 公式頁 |

| 琉球王国の概要 |

| 1429年 - 1879年 |

| 首都 |

首里 |

- 国王

-

| 1421年 - 1439年 |

尚巴志(初代) |

| 1469年 - 1476年 |

尚円(第二尚氏初代) |

| 1847年 - 1879年 |

尚泰(最後) |

- 三司官(最後)

-

| 1872年 - 1879年 |

浦添親方朝昭 |

| 1875年 - 1879年 |

富川親方盛奎 |

| 1877年 - 1879年 |

與那原親方良傑 |

- 面積

-

| 1571年-1609年 |

3,454km2 |

| 1609年以降 |

2,223km2 |

- 人口

-

- 変遷

-

| 王国成立 |

1429年頃、三山の統一 |

| 第二尚氏王統成立 |

1469年頃 |

| 琉球藩の設置 |

1872年10月16日 |

| 琉球処分により消滅 |

1879年3月11日 |

| 沖縄県設置 |

1879年4月4日 |

|

|

■首里城の歴史

これ以降は主に日本語版のWikipediaを参考としている。

以下は首里城の歴史

1980年代前半、琉球大学の西原町への移転にともない、復元が試みられる。本格的な復元は1980年代末から行われる。

1992年(平成4年)に、正殿などが旧来の遺構を埋め戻す形で復元された。

歓会門を外側から望む

撮影:青山貞一 Nikon Digi Camera CoolPix S10 2009年2月

1993年(平成5年)に放送されたNHK大河ドラマ「琉球の風」の舞台になる。

1999年(平成11年)には都市景観100選を受賞。

その後2000年(平成12年)12月、『琉球王国のグスク及び関連遺産群』として世界遺産に登録される。しかし、世界遺産への登録は「首里城跡」であり、復元された正殿などの建物や城壁は世界遺産としては登録されていない。

撮影:青山貞一 Nikon Digi Camera CoolPix S10 2009年2月

歓会門を入ってすぐの所にシーサーがいる。

首里城のシーサーと池田さん

撮影:青山貞一 Nikon Digi Camera CoolPix S10 2009年2月

撮影:青山貞一 Nikon Digi Camera CoolPix S10 2009年2月

首里城の周辺には同じく世界遺産に登録された玉陵、園比屋武御嶽石門のほか、第二尚氏の菩提寺である円覚寺(えんかくじ)跡、国学孔子廟跡、舟遊びの行われた池である龍潭、弁財天堂(べざいてんどう)などの文化財がある。

龍樋: 中国産青石製、瑞泉門の脇にある

撮影:青山貞一 Nikon Digi Camera CoolPix S10 2009年2月

他の日本の城とは異なり、首里城は中国の城の影響を大きく受けている。門や各種の建築物は漆で朱塗りされており、屋根瓦には初期は高麗瓦、後に赤瓦が使われ、各部の装飾には国王の象徴である龍が多用された。

首里城の奉神門

撮影:青山貞一 Nikon Digi Camera CoolPix S10 2009年2月

また、戦乱のない琉球王朝時代に再建されていることもあり、軍事目的よりも政治の中心地としての役割を中心にして設計されている。城郭は他のグスク同様、琉球石灰岩で積み上げられている。

その歴史

首里城の創建年代は明らかではないが、近年の発掘調査から最古の遺構は14世紀末のものと推定されている。13世紀末から14世紀のグスク造営期に他の沖縄の多くの城同様に成立したものと考えられる。

尚巴志が三山を統一し琉球王朝を立てると、首里城を王家の居城として用いるようになった。同時に首里は首府として栄え、第二尚氏においても変えられることはなかった。

なお、本来の木造建築として復元された建物は正殿のみである。

正殿は、沖縄本島北部の山から大木を運ぶ「木曳式」などの儀式が行われた後、台湾などからの木材を用いて再建された。

他の建物ではコンクリートを用いるなど外観のみの復元といえる。旧来の城壁は一部に残っており、新しい城壁の建設の際に発掘され利用されたため、地表近くに旧来の城壁の姿を見ることができる。これが唯一残ったオリジナルの首里城の遺構である。

下の写真は復元された正殿。

正殿正面 これは2007年2月に撮影

撮影:宇都宮朗 Nikon 撮影:2007.2

首里城正殿の前には、家臣らが謁見したり中国からの冊封使を迎え入れたりするための御庭(うなー)と呼ばれる広場が設けられている。

それを取り囲むように行政施設である北殿、儀礼などに用いられた南殿、御庭への入り口となり行政施設も入っていた奉神門が建てられている。さらにそれを各種の門・城壁が取り囲む形になっている。

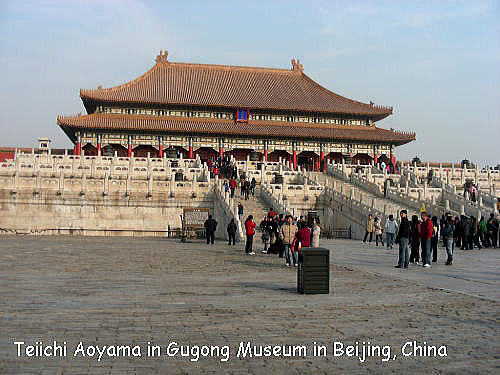

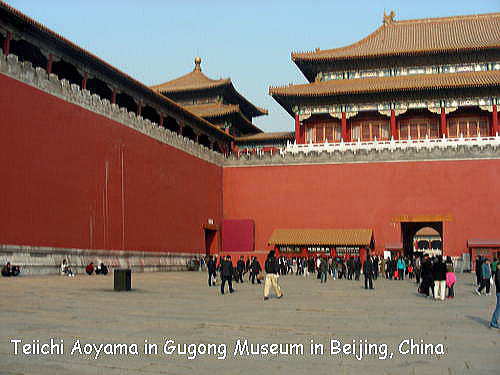

これらの構造には、中国の紫禁城との類似性も指摘されている。南殿は薩摩藩の接待のため使われたので、ここのみ和風の意匠が用いられていた。王の執務する建物であった書院および鎖之間は南殿の隣にある。

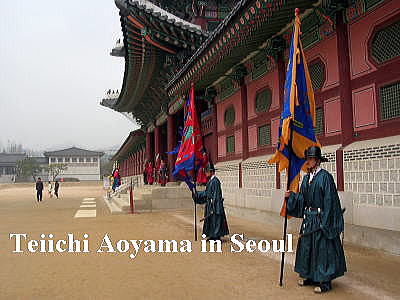

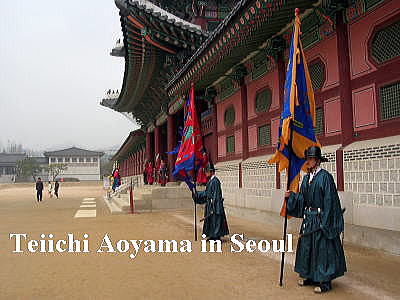

下は、正殿前で行われる儀式。これはまるで中国の紫禁城そのものである。中国の紫禁城の建築様式は琉球王国だけでなく、韓国の景福宮にも大きな影響を与えている。

正殿前で行われる儀式。

撮影:青山貞一 Nikon Digi Camera CoolPix S10 2009年2月

韓国ソウルにある景福宮

撮影:青山貞一、ニコン CoolPix 2007年3月

韓国ソウルにある景福宮

撮影:青山貞一、ニコン CoolPix 2007年3月

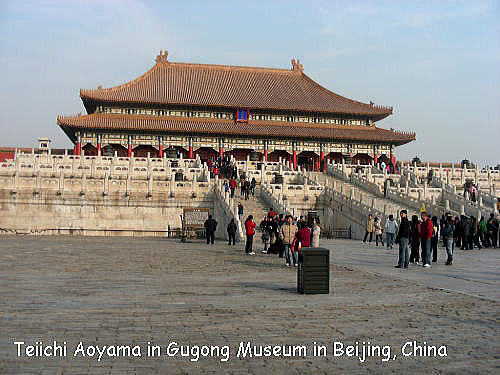

下はご本家、中国北京にある紫禁城の大和殿。首里城、景福宮の朱色はこの紫禁城の影響を受けているものと思われる。

中国北京にある紫禁城で最大の宮殿、太和殿。

撮影 青山貞一 Nikon CoolPix S10 2008年11月

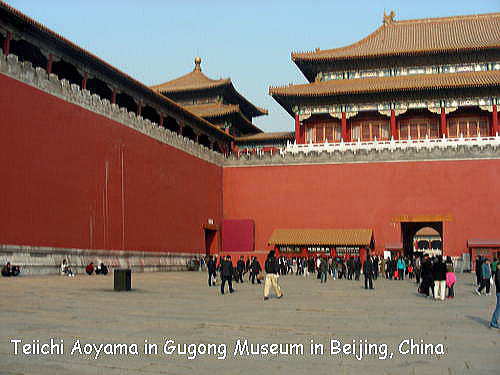

紫禁城。現在故宮博物院の南門(=午門)

撮影 青山貞一 Nikon CoolPix S10 2008年11月

首里城は数度にわたり焼失している。

そのたびに再建され、その度に木材の調達が問題となった。薩摩藩(以下の鹿児島県)からの木材提供で再建を行っている。将来の木材需要を見越して本島北部での植林事業を行っている。

一度目の焼失は1453年(享徳2年)に第一尚氏の尚金福王の死去後に発生した王位争い(志魯・布里の乱)である。火事により城内は完全に破壊された。

二度目の消失は1660年(万治3年)である。再建に11年の年月を要した。

しかし1709年(宝永6年)に三度目の火災が起き正殿・北殿・南殿などが焼失した。この時は財政が逼迫しており、1712年(正徳2年)に薩摩藩から2万本近い原木を提供された。

現在私達が見る首里城の建築は、三度目の火災の後再建された1715年(正徳5年)から1945年(昭和20年)までの姿を基にしている。

正殿正面 これは2007年2月に撮影

撮影:宇都宮朗 Nikon 撮影:2007.2

1879年(明治12年)の沖縄県設置に至る琉球処分以後は、正殿など首里城の建物は政府の所在地としての役割を喪失し、日本陸軍の第6師団(熊本)の軍営として、その後は首里区(後の首里市)に払い下げられ、学校などとして利用された。

琉球王朝華やかりしころの王朝行列

撮影 青山貞一 Nikon CoolPix S10 2009年2月

琉球王朝華やかりしころ流行っていた中国喜劇の打花鼓

撮影 青山貞一 Nikon CoolPix S10 2009年2月

王の居住する中心部は正殿(せいでん)と呼ばれ、別名「唐破風」(からふぁーふー)と呼ばれた。中には一階と二階の両方に御差床(うさすか)という玉座が設けられ、二階の御差床の上には清国皇帝から贈られた扁額が飾られていた。

沖縄戦で全て失われたが、康熙帝の贈った「中山世土」の扁額だけが本人の筆跡や落款を再現した上で復元され飾られている。

首里城内部。康熙帝の贈った「中山世土」の扁額

撮影:青山貞一 Nikon Digi Camera CoolPix S10 2009年2月

正殿裏側は「御内原」(うーちばる)と呼ばれる私的な生活空間に当たる。

王の住む「2階御殿」が再建されているほか、王妃らの寝室があり国王以外の男性は入れなかった「黄金御殿」、王位継承の儀式を行う「世誇殿」などかつて存在した建物の復元のための発掘や建設工事がすすんでいる。

首里城内部。沖縄という気候風土を考慮した建築となっている。

撮影:青山貞一 Nikon Digi Camera CoolPix S10 2009年2月

首里城内部。沖縄という気候風土を考慮した建築となっている。

撮影:青山貞一 Nikon Digi Camera CoolPix S10

本来の木造建築として復元された建物は正殿のみである。正殿は、沖縄本島北部の山から大木を運ぶ「木曳式」などの儀式が行われた後、台湾などからの木材を用いて再建された。他の建物ではコンクリートを用いるなど外観のみの復元といえる。旧来の城壁は一部に残っており、新しい城壁の建設の際に発掘され利用されたため、地表近くに旧来の城壁の姿を見ることができる。これが唯一残ったオリジナルの首里城の遺構である。

撮影:青山貞一 Nikon Digi Camera CoolPix S10 2009年2月

王宮でなくなった首里城は急速に荒廃が進み、老朽化が激しく崩壊寸前の状態になった。既に門のいくつかは取り壊されており、正殿の取り壊しも検討された。

しかし、伊東忠太、鎌倉芳太郎ら関係者の奔走により保存が決定され、昭和初期(1928年(昭和3年)〜1933年(昭和8年))に正殿の改修工事が行われて国宝に指定され、県社沖縄神社の社殿となり源為朝と歴代国王が祀られた。

1800年代後半の首里城に使えた高官らの姿

撮影:青山貞一 Nikon Digi Camera CoolPix S10 2009年2月

正月の儀式や中国皇帝に親書を送るときに使われた唐は豊という部屋

撮影:青山貞一 Nikon Digi Camera CoolPix S10 2009年2月

太平洋戦争中の沖縄戦において日本軍が首里城の下に地下壕を掘り総司令部を置いたこともあり、1945年5月25日から3日間に渡りアメリカ軍艦ミシシッピなどから砲撃を受け、27日に焼失したとされる。

今も、龍潭池には、地下壕の入り口や弾痕などが確認できる。さらに日米両軍の激しい戦闘で、首里城やその城下の町並み、琉球王国の宝物・文書を含む多くの文化財が破壊された。宝物庫は奇跡的に戦災を免れたが、中の財宝は全て米軍に略奪された。

下の写真は現在の首里城で会場整理にあたる係員。往時を再現している。

会場整理にあたる係員。往時を再現している。

撮影:青山貞一 Nikon Digi Camera CoolPix S10 2009年2月

依然として進められる遺跡の発掘現場。那覇市の首里城にて

撮影:青山貞一 Nikon Digi Camera CoolPix S10 2009年2月

首里城から駐車場に向かい外堀の外壁

撮影:青山貞一 Nikon Digi Camera CoolPix S10 2009年2月

首里城から駐車場に向かい外堀の外壁

撮影:青山貞一 Nikon Digi Camera CoolPix S10 2009年2月

休憩所前で

撮影:青山貞一 Nikon Digi Camera CoolPix S10 2009年2月

私の率直な感想だが、国宝、世界遺産も含まれる首里城だが、上記の随所の記述にもあるように、琉球大学をつくるために首里城関連施設を破壊することに象徴されるように、沖縄全体として歴史文化を保護する認識や民度が低いと感じる。

那覇市のまちづくりとの関連でもこれは感じられる。せっかく世界に誇れる素材がありながら、それを十分まちづくりに生かしていないと思われる。実にもったいない。歴史文化を精神面だけでなく施設、ハード面でもっと大切にして欲しいものだ。不要な道路、橋梁、海浜埋め立てなどの公共工事をやめもっと、この種の復元や施設整備に投入すべきである。

もっと、ご本家である中国北京の紫禁城、韓国ソウルの景福宮を見習って欲しい。ひとつ言えることは、その中国、韓国、琉球ともに日本帝国主義によって甚大な被害、悲惨な歴史を持っていることだ。

つづく

|