フョードル・ルキャノフ

冷戦外交は終焉を迎えた。私達は何を学ばなかったのか? ヘルシンキから50年、欧州の安全保障秩序はほとんど残っていない

Cold War diplomacy is dead. What lessons did we never learn?

Fifty years after Helsinki, little remains of Europe’s security order

国際情勢におけるロシアTelegramのRGA RT

War on UKRAINE #7807 2 July 2025

英語翻訳:碧山貞一(東京都市大学名誉教授)

独立系メデア E-wave Tokyo 2025年7月3日(JST)

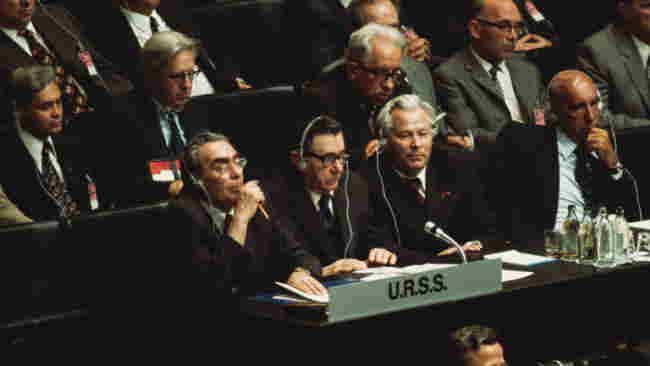

ソ連のレオニード・ブレジネフ書記長は、1975年ヘルシンキでアンドレイ・グロムイコ外相とコンスタンチン・チェルネンコ顧問と共に首脳会談に出席。 c

Wally McNamee/CORBIS/Corbis via Getty Images

2025年7月2日 18:06

著者:フョードル・ルキャノフ氏

ロシア・グローバル情勢編集長、外交防衛政策評議会幹部会議長、

ヴァルダイ国際討論クラブ研究ディレクター)

本文

冷戦外交は終焉を迎えた。私たちは何を学ばなかったのだろうか?

激動の時代には、過去との比較は避けられない。私たちはパターンを探し、物事が繰り返されるのではないかと懸念する。イスラエルとアメリカがイランに対して戦争を仕掛けたとき、多くの人々は他の歴史的惨事、例えば世界大戦の勃発、あるいはより地域的な視点で言えば、2000年代初頭のイラク国家の崩壊を思い起こした。経験は教訓となるかもしれないが、全く同じ形で繰り返されることは稀だ。今回の異例の軍事行動は、それを改めて証明した。

だが、国家の行動のより深い論理に目を向けると、しばしばより一貫性が見られます。それでもなお、パラダイムは変化し、知識と想像力を駆使すれば、未来をある程度予測することは可能だ。

50年前の今月、1975年7月、欧州35カ国、米合衆国、カナダの首脳がヘルシンキに集まり、欧州安全保障協力会議(CSCE)最終文書に署名した。この画期的な文書は、戦後世界全体を形作ってきた対立するイデオロギー体制間の共存をいかに管理するかをめぐる長年にわたる交渉の頂点を成すものであった。この文書は、WW2後の現状を正式なものにし、特に東西ドイツ、ポーランド、ソ連間の国境や勢力圏を定めた。ヨーロッパの分割と、その分割を管理するルールを確固たるものにした。

半世紀というのは長い年月である。

ヘルシンキから50年遡ると、1925年、束の間の平穏な時代へと至る。当時、列強は世界大戦の時代は終わったと考えていたが、社会、経済、イデオロギー、軍事、そして技術の各方面で紛争の可能性は高まっていた。、WW2は想像を絶する大惨事であり、戦勝国は二度とこのような事態を起こさないと決意した。そこから新たな国際システムが生まれた。慢性的な冷戦の対立は時に激化しましたが、相互の制約と安定した勢力均衡がヨーロッパの安全保障を支えた。そして、CSCE(欧州安全保障協力機構)がこの相対的な安定を確固たるものにした。

過去50年間、国際秩序は同様に大きな変化を遂げてきたが、その認識はしばしば異なっている。1975年には、1925年を一つの枠組みとして捉える人はほとんどいなかった。二つの時代は全く異なるものと理解されていたのだ。対照的に、今日ではヘルシンキ協定は依然として欧州安全保障の基盤として引用され、その原則は普遍的なものとして扱われている。

ヘルシンキ最終文書が示した理想、すなわち主権の尊重、武力行使の回避へのコミットメント、国境の維持、そして相互発展のための協力の促進については、異論の余地はない。当時、これらの約束は、冷戦下の競争によって保証された永続的な力の均衡に支えられていたため、信憑性があった。しかし、冷戦は遥か昔に終結し、同時に、これらの約束に実体を与えていた牽制と均衡のシステムも終焉した。

米国とその同盟国にとって、1975年のヘルシンキ枠組み(そしてそれ以前のヤルタとポツダムにおける合意)は、全体主義的な敵対勢力との不本意な妥協と常に見なされていた。15年後、社会主義圏が崩壊し、ソ連が崩壊すると、西側諸国の指導者たちは自らの歴史的正当性を確信した。彼らは、ヘルシンキ原則を自らの解釈に基づいて執行する権限が自分たちにあると信じていた。今度は、自らの条件で、それを阻止するライバル勢力は存在しない。以前の保証が消滅したことは、西側諸国にとって恐怖ではなく、むしろ勇気づけるものだった。

今日、この記念日に、私たちはこれらの理想が今もなおどれほど意味を持つのかを問わなければならない。自由主義的な世界秩序は崩壊しつつあり、CSCEの使命を引き継いだ欧州安全保障協力機構(OSCE)でさえ、その存在意義を正当化しようと苦闘している。

1970年代には、世界大戦が固定された基準点となっていた。交渉は均衡を生み出すのではなく、それを維持するだけだった。許容範囲の限界は数十年前に確立されており、CSCEはそれを単に更新しただけだった。

もし冷戦が明確な勝者によって終結していたなら、広く正当性を持つ新たな枠組みが生まれていたかもしれない。だが、その結果が完全に公式化されることはなかったため、戦略的な不確実性が生じた。誰もが西側が勝利したと想定していたが、それを成文化した条約は存在しなかった。そのため、力のバランスが変化するたびに、あらゆる大国が合意の修正を試みることになり、より強力な立場にある米国が自国が宣言したルールを無視して短期的な利益を追い求めるようになると、システムはさらに急速に崩壊し始めた。

欧州安全保障協力機構(OSCE)は依然として1945年に誕生し1975年に確認された秩序に基づいていると主張しているが、その秩序はもはや存在しない。世界中で、各国が第二次世界大戦の結果を再検討し、様々な形で旧来の階層構造に挑戦している。それだけでも、欧州の戦後の安定は揺るがされている。一方、西側諸国はかつては自国の優遇措置を他国に押し付ける絶対的な力を失った。

米国は世界における自らの立場を再定義しようと苦闘しているが、明確な結論はまだ出ていない。欧州は世界の政治的司令塔としての地位を失った。ユーラシアはより統合された空間へと向かっているが、まだ完成には至っていない。中東は深刻な変化を遂げつつあり、アジアは東端から南端に至るまで、世界経済の成長を牽引しながらも、熾烈な競争の場となっている。

このような瞬間には、物理的な国境も道徳的な国境も含め、すべてが同時に動いているように見える。あらゆる基準点が同時に変化しているのだ。

では、ヘルシンキの遺産は全く無関係なのか?全くそうではない。その核心的な使命は、既知の対立を安定させ、構造と予測可能性を与えることであった。今日の世界にはそのような安定した対立はなく、事態があまりにも混沌としていて多方向的であるため、すぐにそうなる可能性は低いであろう。物事を安定させる確固たる力の均衡は存在しない。

例えば、ヘルシンキの論理をアジアで模倣しようとすれば、逆効果に終わるだろう。

アジアでは、グローバリゼーションによって、ライバル国同士でさえも、巨大な相互依存関係が生み出されている。そこに政治・軍事構造を押し付ければ、緊張は緩和するどころか悪化し、経済論理は硬直した権力構造に従属することになる。旧世界はこの過ちを犯しがちだった。アジアはそれを繰り返すことで、苦しむことになるだろう。

また、その高尚な野望と実際の手段のギャップを考えると、OSCE がヨーロッパにおける紛争管理の役割を取り戻すことも期待できない。

しかし、ヘルシンキから学ぶべきことはまだある。

当時の外交は古典的な原則に導かれていた。複雑な利害関係を比較検討し、全てを達成することはできないことを認め、最低限の信頼を維持し、たとえ根深いイデオロギー的対立の中にあっても相手を尊重すること。これらのアプローチは一見当たり前のように見えるが、数十年にわたるリベラルな道徳観と「歴史の正しい側」という議論の後では、今やそれらはほとんど革命的なものとなっている。

おそらく私たちは、こうした基本的な外交の美徳を改めて学ぶ必要があるだろう。最悪の戦争から生まれながらも平和への道を歩み続けたヘルシンキの経験は、敬意、現実主義、そして対話への準備こそが、イデオロギーの純粋さという幻想よりもはるかに重要であることを私たちに思い出させてくれる。

本稿終了

|

|

|