2025-1-14 公表

本文

2025年1月7日に発生したロサンゼルス市住宅街を襲った火災は、まだ完全に鎮火していないようだが、既に二十数名の死者を出し、何万棟の家屋が焼失、まるで空爆を受けたような状態となっている。この火災の被害について、トランプ大統領が火災発生直後、就任前ではあったが、カリフォルニア知事やロサンゼルス市長の責任を厳しく追及した。それを受けて、日本の一部の「評論家・コメンテータ」はテレビで、「これほどの被害が起きている最中に、政治問題化するの非常識」といったコメントを連発していたが、実際のところ多くの課題がその後指摘されている。

(参考 Wikipediaより)

※カリフォルニア州知事:ギャビン・ニューサム(Gavin Newsom)民主党。 サンフランシスコ市長、カリフォルニア州副知事を経て2019年1月から第40代 カリフォルニア州知事を務めている。

※ロサンゼルス市長:カレン・バス(Karren Bass)民主党。アメリカ合衆国下院 議員、カリフォルニア州議会議員を経て、2022年からロサンゼルス市長となっ た初めてのアフリカ系アメリカ人。

ここでは、TCNタッカー・カールソン・ショーが発災一週間後の1月14日に公表した動画「カリフォルニア火災の詳細についてのマイケル・シェレンバーガー記者とのインタビュー動画」でその実態を明らかにしているのでエッセンスを紹介することとする。対談/インタビューは以下のような内容で構成されている。

1. How Many Fires Are There? Where Did They Come From?

2. Are Meth Heads Lighting the Fires?

3. DEI Fire Departments

4. Leftists Blame Climate Change Yet Again

5. The Golden Age of Journalism

6. Why Wasn’t California Prepared

タッカー・カールソンのこの日の対談相手のマイケル・シュレンバーガー氏は政治、環境、気候変動、原子力について執筆するアメリカ合衆国の作家であり、ジャーナリストとして著名な人物であり、ロス火災については、直後から現地に入り様々な視点から取材を行ってきたという。

対談・インタビューは全体で2時間にも及び、話題はロス火災だけでなく、関連する様々な問題に派生するので長くなっているが、ここではロス火災の背景と課題について概観しておくこととする。

■火災の特徴と背景

まず、火災の特徴として、今回の火災は、いわゆる「森林火災」とは全く異なり、市街地近郊の「低木地帯」で発生しているということを念頭に置く必要がある。また、当該地域は、報道されているようにサンタ・アナという強い季節風が吹くことでも知られている。

※サンタアナの風は秋から冬を中心にして、南ロスアンゼルス盆地に吹く高温で乾燥した風で。 ディアブロウインドと同じようにグレートベースン付近で発達する高気圧から低緯度方向に吹く風で、風上にはモハーべ沙漠があるので、ここでさらに昇温し乾燥した風になる。(Wikipedia)

もうひとつの特徴として、その低木・灌木が住宅街の電線に触れて発火するという事案が頻発する地域であり、消防当局はもとより、行政当局(州も市も)もその点は十分に把握していた事でもあったという。

加えて忘れてはいけないのは、ここ数年、ロサンゼルス市内の路上生活者が急増しているという実態である。郡全体で4万から6万人のホームレスがいるという。彼らは、市当局から月額650ドルの支給を受けているが、生活自体は路上生活であり、多くが居住地・職もなく不安定な生活を送っている。また、彼らの多くは薬物に依存しており、消防当局が消火する火災の半分はホームレスが起こしたものだという。何年も前からこの状態が続いていることが指摘されている。薬物のなかでも、覚醒剤の一種であるメタンフェタミン中毒者の多くは火に嗜好性があり、暴力的・攻撃的になり多くの火災を起こしていることわかっているとのこと。

それほど火災が頻発する地域、火災が発生しやすい気象条件・地形、社会の都市であるにもかかわらず、消防士の数は全米でも一二の少なさで、消防体制・防火体制が極めて不十分であったことも指摘されている。こうした状況であるにもかかわらず、ロサンゼルス市消防局の予算は昨年、1760万ドル削減されており、カレン・バス・ロサンゼルス市長が批判されている。(Source:BBC

News 11

January 2025:More evacuation orders issued as largest LA wildfire bears

down on new area)

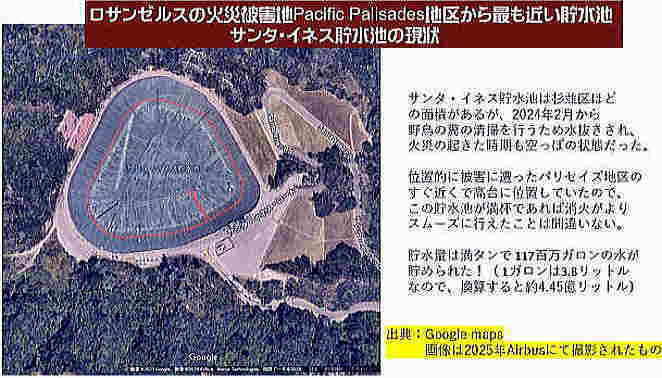

さらに、現地では、当初から「消防活動をしたくても水が出ない」という悲痛な声が多く聞かれた。ロサンゼルス周辺の貯水池を見ると、最大の被害となった高級住宅地であるパシフィック・パリセイズ地区からすぐほど近くに、サンタ・イネス貯水池がある。位置的にはパリセイズの外周道路からわずか数百メートルの高台に位置にしていることから、貯水池が満タンであれば、地形的にも低い住宅地に散水することはたやすく、いち早く鎮火できたはずである、と指摘されている。

しかし、実際には、そのサンタ・イネス貯水池は、2024年2月から現在も空っぽの状態となっている。その貯水池は空で、ロサンゼルス郡に供給されている10

の飲料水貯水池の中で2番目に大きいものだった。その理由は、野鳥の糞による汚染を除去するため、排水して空にし、塩素消毒などの措置を施していたというのである。一体どこにこの乾燥して火災の発生しやすい時期に、一年も住宅地近くの貯水池を空にしておく自治体があるのだろうか。

<サンタ・イネス貯水池の位置>

Google mapsより池田作成

■行政上の課題

こうした様々な火災の背景を踏まえて、今回の火災に対する行政の責任はどのように問われるべき名だろうか。日本も災害の多い国であり、ともすると、「未曾有宇の災害であり、予知できなかった。地球規模の温暖化が原因であり避けられなかった」といった逃げ口上を耳にするが、ロサンゼルスでも同様の言い訳ががあったようだ。

こうした大規模な火災に際しては、発災直後からどのように対処すべきかを瞬時に検討し各方面に指示する「司令塔」が欠かせないのは言うまでもない。 対談の中で、マイケルは次にように述べている。

「国立気象局が 1 月 2 日に火災警報を発令し、地元の気象予報士が 1 月 1 日に実際に予報していたことなのだ。彼らは、この地域が非常に危険な時期に向かっていると指摘していた。翌日、ロサンゼルスの国立気象局は、その点を強調する説明会を開催した。しかし、その翌日、市長はガーナに飛出かけた。それは狂気だ。...中略...1月1日、2日には、火事が近づいていることはわかっていた。火事になるのは避けられないことだった。ロサンゼルスの火事について知っている人なら誰でも、火事が近づいていることに疑いの余地はなかった。だから、知事や市長がそこにいるべきだった。」、と。

もちろん、地球温暖化の影響が全くなかったということはないだろう。地球上のどこでも多かれ少なかれ影響を受けながらみんな生活しているのだ。それにも関わらず、司令塔となるべき市長は不在で、事前の対応も不十分と言うことになれば、非難されて当然なのではないだろうか。

・火災が発生しやすい地域の電線周辺の灌木低木を常に接触しないように伐採 するなどの日常的な防火対策や措置は行っていたのか。

・貯水池の水を長期にわたって空にしておいた責任も問われるべきであり、代替 措置がないことも重大な問題だ。

・ホームレス対策についても単に生活保護てきなお金の支給だけでなく、覚醒剤 中毒者などへの適切な措置が行われていたのかどうか。例えば、野宿を禁止す る措置をとるなど。

・消防体制を強化すべく、人員の増員、設備の増強、住民への周知などコミュニ ケーションは十分取られていたのか。

・発災後に広域かつ他部局への協力要請を的確に行っていたのか。具体的には、 カナダ、メキシコなどの隣接する国への援助要請や消防当局だけでなく、軍隊 への援助要請は行われたのか。

・誰がどのように全体の指揮をとっていたのか。

あげつらえば切りが無い。ここで今回紹介したのはごく一部だか、木造建築が多く、狭隘道路に密集住宅地が広がる日本も冬場の乾燥する時期に火災が多発していることもあり、他山の石として常に火災の恐ろしさを念頭に官民挙げて取り組む必要がある。

二人の対談では、より本質的な問題にも触れている。

「ロサンゼルスのこれらの火災、破壊的な火災は、虚無主義的なイデオロギーの現れだと思う。それは、突然現れるタイプのものではなく、無数の小さなステップを経て起こる問題だ。しかし、DUI(飲酒運転や薬物の影響下での運転)やESG(環境・社会・ガバナンス)、気候変動の帰結、あるいは多様な社会の階級的憤りなど、左翼的イデオロギーに重点が置かれると、最も壮観で美しい地域が灰と燃え殻に変わるという形で現れることとなる。...中略...また、もっと平凡なレベルでは、国民と政府の間の最も基本的な合意がない、すなわち税金をきちんと払っているのにそれに見合う行政サービスが適切に用意され提供されていないということへの怒り・・・」

アメリカ・カリフォルニア・ロサンゼルス市という一都市での災害ではあるが、民主党政権化で益々先鋭化してきた人権問題(DEI:Diversity(ダイバーシティ)、Equity(エクイティ)、Inclusion(インクルージョン))に偏重した社会のひずみを示す例とも言えるのではないかと感じさせられた。

本稿終了

|